Виктор Стенджер - Бог и Мультивселенная. Расширенное понятие космоса

- Название:Бог и Мультивселенная. Расширенное понятие космоса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2016

- Город:СПб

- ISBN:978-5-496-01765-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Стенджер - Бог и Мультивселенная. Расширенное понятие космоса краткое содержание

На наших глазах фантастика становится реальностью. Новейшие исследования позволяют предположить, что наблюдаемая часть Вселенной — лишь крошечный участок несравненно более обширной и грандиозной Мультивселенной. В этой книге увлекательно и доступно рассказано о формировании современной картины мира, о том, как решительно и болезненно она пересматривалась с развитием науки, о том, какие невероятные горизонты открываются перед космологией, стоит только выйти из плоскости, заданной теорией Большого взрыва и традиционной астрофизикой.

Последняя работа Виктора Стенджера, в которой он фактически подводит итоги своей научной деятельности и жизни, убедительно доказывает, что Мультивселенная могла возникнуть естественным путем, без вмешательства каких-либо высших сил.

Бог и Мультивселенная. Расширенное понятие космоса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В VI веке до н.э. в городах греческой области Иония, располагавшейся на западном побережье Малой Азии, появляется группа мыслителей, ставящих под сомнение главенствующую роль богов и сверхъестественных сил в процессах, происходящих в мире. Вместе с представителями еще нескольких философских школ, возникших в греческих колониях на территории современной Италии, их называют досократиками, хотя последние из них жили во времена Сократа (около 469–399 годов до н.э.). Это название придумали в XIX веке, чтобы разграничить данную группу философов и Сократа, которого больше волновали проблемы человечества, в то время как досократики, во всяком случае представители ионийской [2] В русскоязычной литературе ее принято называть милетской. — Примеч. пер.

школы, сосредоточились на космологии и физике, где участие человека было минимальным {18} 18 Kirk Geoffrey S., Raven John E. and Schofield Malcolm. The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts, 2 nd ed. — Cambridge; New York, 1983.

.

Не следует забывать, что до нас дошло очень мало работ досократиков и основным источником наших знаний о них являются произведения Аристотеля (384–322 годы до н.э.). Он разделял не все их взгляды, а с некоторыми был категорически не согласен. Аристотель называл ионийцев физиками (греч. physikoi) и физиологами (греч. physiologoi) из-за их сосредоточенности на «физисе» — природе {19} 19 Lindberg David C. The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A. D.

. Сегодня мы также называем их физиками. Как мы увидим, в отличие от ионийцев, италийские досократики были преимущественно мистиками, поэтому их действительно не следовало бы объединять в одну группу.,

Ионийцы первые сформулировали идею космоса, то есть упорядоченного мира, противопоставляемого хаосу, непредсказуемому и коварному миру божественного вмешательства, описанному в эпических поэмах Гомера (около 800–700 годов до н.э.) и Гесиода (около 750–650 годов до н.э.).

Фалеса Милетского (около 645–546 годов до н.э.) принято считать первым физиком. Он искал естественные, немифологические объяснения явлений. К примеру, объяснял землетрясения тем, что землю качает на волнах океана, в котором она плавает. Фалес известен тем, что, по всей видимости, предсказал затмение Солнца, которое, по подсчетам современных астрономов, наблюдалось в Малой Азии 28 мая 585 года до н.э. (по новому календарю). Однако большинство современных ученых сомневаются в правдивости этой истории.

Наиболее значимый вклад Фалеса в науку заключался в предположении, что все вещество состоит из отдельных элементарных частиц, а именно воды. Хотя он заблуждался (небезосновательно) насчет неделимости воды, предположение Фалеса стало первой зафиксированной в истории попыткой объяснить природу материи, не прибегая к помощи невидимых духов.

Фалес и позднейшие представители ионийской школы придерживались взгляда на мир, который теперь называют материальным монизмом. Согласно ему все на свете есть материя и ничего больше.

Анаксимандр (около 610–546 годов до н.э.) — второй представитель ионийской школы. Он предположил, что Вселенная беспредельна и не имеет начала во времени. Более того, это беспредельное, которому он дал название «апейрон», и есть источник всего на свете:

«Беспредельное есть начало сущего. Ибо из него все рождается и в него все разрешается. Вот почему возникает и разрешается обратно в то, из чего возникает, бесконечное число миров» {20} 20 Fairbanks Arthur, ed. and trans. The First Philosophers of Greece. — London, 1898. — P. 8–16; Досократики. — Мн., 1999.

.

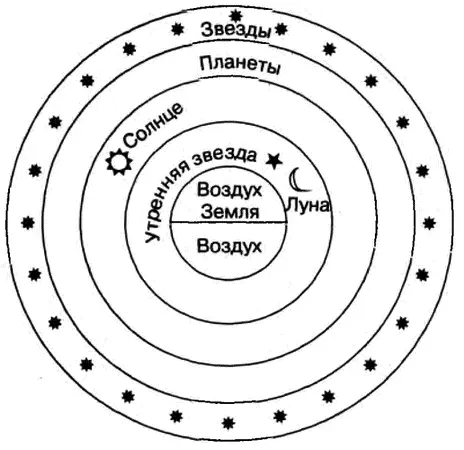

Несмотря на бесконечное число миров, Земля все еще находится в центре мира. Модель космоса по Анаксимандру показана на рис. 1.2. {21} 21 Orr Mary Ackworth. Dante and the Early Astronomers. — Port Washington, NY, 1969. — P. 53; originally published in 1914 (London).

Анаксимен (585–528 годы до н.э.) был учеником или, во всяком случае, младшим «коллегой» Анаксимандра. Он полагал, что все в мире состоит из воздуха, который в древние времена считался «дыханием жизни». В космологии Анаксимена Земля состоит из сжатого или уплотненного воздуха и покоится на воздушной подушке. Небеса подобны шапке, свалянной из воздуха, а небесные тела крепятся к ее поверхности, которая вращается вокруг «головы». Интересно, что Солнце в этом случае не вращается вокруг Земли, как в большинстве геоцентрических моделей, а прячется по ночам за горы. (В главе 13 мы увидим, как эта теория опровергается ночной фотографией Солнца с использованием нейтрино, проходящих сквозь толщу Земли.)

Основателями атомизма были Левкипп и Демокрит. В моей предыдущей книге «Бог и атом» я рассказал, как их теория о том, что все на свете состоит из элементарных частиц материи, нашла триумфальное подтверждение в современной физике {22} 22 Stenger Victor J. God and the Atom: From Democritus to the Higgs Boson. — Amherst, NY, 2013.

.

Как пишет Мэри Орр, Левкипп и Демокрит вместе с пифагорейцами, о которых речь пойдет дальше, совершили огромный прорыв в космологии, когда осознали, что небо представляет собой не полушарие, оканчивающееся на горизонте, но сферу, окружающую Землю {23} 23 Orr Mary Ackworth. Dante and the Early Astronomers. — P. 55–56.

. Схема, изображенная на рис. 1.3, по мнению Орр, принадлежит Демокриту. На похожей схеме, приписываемой Левкиппу, Земля занимает все нижнее полушарие, которое в версии Демокрита занято воздухом.

Эпикур (341–270 годы до н.э.) основал крупную философскую школу, в которой объединил атомизм с космологией Левкиппа и Демокрита {24} 24 Epicurus. The Art of Happiness. — New York, 2012.

. Три с половиной столетия спустя римский поэт Тит Лукреций Кар (около 99–55 годов до н.э.) обессмертил учение Эпикура и ранних атомистов в своей эпической поэме «О природе вещей» (Dererumnatura). Вот космология атомистов в его представлении:

Видим мы, прежде всего, что повсюду, во всех направленьях

С той и с другой стороны, и вверху и внизу у вселенной

Нет предела, как я доказал, как сама очевидность

Громко гласит и как ясно из самой природы пространства.

А потому уж никак невозможно считать вероятным,

Чтоб, когда всюду кругом бесконечно пространство зияет

И когда всячески тут семена в этой бездне несутся

В неисчислимом числе, гонимые вечным движеньем,

Чтобы лишь наша земля создалась и одно наше небо,

И чтобы столько материи тел оставалось без дела,

Если к тому ж этот мир природою создан и если

Сами собою вещей семена в столкновеньях случайных,

Всячески втуне, вотще, понапрасну сходятся друг с другом,

Слились затем наконец в сочетанья такие, что сразу

Всяких великих вещей постоянно рождают зачатки:

Моря, земли, и небес, и племени тварей живущих.

Так что ты должен признать и за гранями этого мира

Существованье других скоплений материи, сходных

С этим, какое эфир заключает в объятиях жадных {25} 25 Stallings A. E . and Jenkyns Richard. Lucretius: The Nature of Things. — London; New York, 2007. — P. 67–68; Лукреций. О природе вещей. — М. — Л., 1945.

.

Интервал:

Закладка:

![Виктор Мишин - Боги войны [litres]](/books/1056082/viktor-mishin-bogi-vojny-litres.webp)