Феликс Зигель - Астрономы наблюдают

- Название:Астрономы наблюдают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Зигель - Астрономы наблюдают краткое содержание

Автор в доступной, увлекательной форме рассказывает о том, как астрономы наблюдают небо (с древности до наших дней). Читатель познакомится с главными инструментами астрономов в прошлом и настоящем. Он узнает о радиотелескопах и новых технических средствах исследования невидимых космических излучений. В книге уделено внимание жизнеописанию великих астрономов-наблюдателей — творцов астрономической техники. Новое издание книги дополнено рассказом о перспективах наземной астрономии.

Для самого широкого круга читателей, интересующихся астрономией и ее историей.

Астрономы наблюдают - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже первые конструкторы телескопов заметили, что действия двух главных аберраций — хроматической и сферической — заметно ослабляются, если применять длиннофокусные объективы сравнительно небольшого диаметра (порядка 10 см). В этом случае при очень малой светосиле масштаб изображения увеличивается, а обе аберрации становятся почти незаметными.

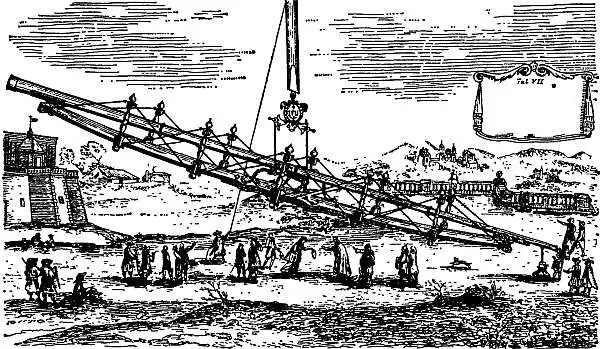

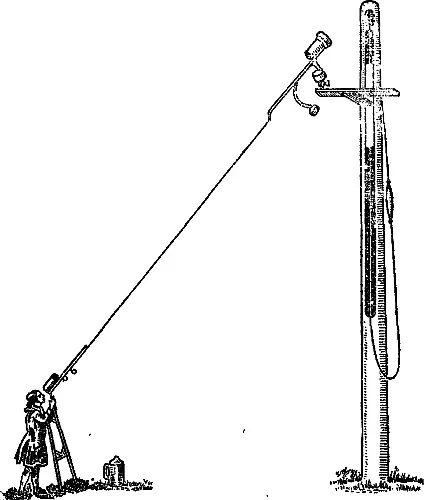

Удивительный облик имели длиннофокусные телескопы XVII и XVIII веков (рис. 14). Их трубы длиной в 30, а иногда и 40 метров с помощью сложной системы блоков укреплялись на высоких мачтах, а наблюдатель окулярную часть телескопа держал в руках. Трубы сравнительно коротких телескопов (примерно до 30 м ) делались сплошными, а более длинные — ажурными. Управлять таким телескопом было очень трудно и потому при наблюдениях астроному помогали несколько ассистентов. Из-за суточного движения и маленького поля зрения астрономические объекты непрерывно ускользали от глаз наблюдателя, который должен был непрерывно перемещаться по земле (примерно на четверть метра в минуту). Порой и вовсе отказывались от тубуса (трубы) телескопа, предпочитая «воздушную систему». В этом случае объектив укреплялся высоко на мачте, а окуляр наблюдатель держал в руках! Для удобства наблюдений (если вообще здесь можно говорить о каком-либо удобстве) оправа объектива соединялась с окуляром специальным шнуром (рис. 15). Воздушные телескопы, эти динозавры телескопической техники, достигали иногда поистине исполинских размеров. Так, например, Ян Гевелий, знаменитый польский астроном XVII века, работал с воздушным телескопом длиной около 50 м ; Христиан Гюйгенс, голландец по происхождению, большую часть жизни проведший во Франции, пользовался воздушным телескопом длиной 64 м. Но все эти рекорды были побиты А. Озу, который в 1664 году во Франции соорудил воздушный телескоп длиной 98 м. По длине телескоп Озу остался чемпионом и доныне. Но качества его были так плохи, а наблюдать с ним было так неудобно, что в изучений Вселенной Озу не сделал ни одного открытия.

Иные результаты получили такие великие наблюдатели XVII столетия, как Гюйгенс, Гевелий и Жан Кассини. Редкое терпение и большое искусство наблюдения с необычайно громоздкими телескопами были награждены очень важными открытиями. Галилей из-за аберрации не мог рассмотреть кольцо Сатурна — ему мерещились какие-то два придатка этой планеты. Гюйгенс был первым, кто ясно увидел, что (как он писал) Сатурн «кольцом окружен тонким, плоским, нигде не прикасающимся к эклиптике наклоненным». Он же открыл Титан — главный спутник Сатурна.

Гевелий положил начало селенографии — подробному описанию рельефа лунной поверхности. Его труд «Селенография», изданный впервые в 1647 году — плод личных многолетних наблюдений Луны. Хотя телескопы Гевелия были очень громоздки и несовершенны, ему удалось составить каталог 1564 звезд, гораздо более точный и подробный, чем каталог Тихо Браге.

Жан Доминик Кассини, родоначальник известной династии французских астрономов, с помощью воздушных телескопов (!) открыл четыре спутника Сатурна, названные им Япет, Рея, Диона и Тефия. Ему же удалось в кольце Сатурна увидеть тонкую щель, названную позже его именем. Жан Кассини составил одну из первых подробных карт Луны, а также открыл «моря» и полярные шапки Марса. Вместе с Гюйгенсом, впервые заметившим полосы в атмосфере Юпитера, Жан Кассини положил начало планетологии — отрасли астрономии, изучающей физическую природу планет и их эволюцию.

Галилей не имел какой-либо специально оборудованной обсерватории — его легкие и небольшие телескопы были, как мы теперь говорим, переносными инструментами. Ян Гевелий соорудил личную обсерваторию на крыше своего дома, где работал с небольшими инструментами. Воздушный же 50-метровый телескоп был установлен на обширном поле, откуда открывался широкий горизонт. Гевелий сам изготовлял свои телескопы — в те времена специальности оптика-механика и астронома сочетались в одном лице. Кстати сказать, во всех его трудах и наблюдениях Гевелию усердно помогала его жена, бывшая к тому же неплохой вычислительницей. Кажется, она была одной из первых в истории человечества женщин-астрономов.

В 1671 году в Париже была основана первая государственная обсерватория, директором которой стал Жан Кассини. Ее оборудовали лучшими астрономическими инструментами. Любопытно, что наряду с квадрантами и другими угломерными инструментами древней астрономии здесь использовались воздушные телескопы длиной 10, 30 и 40 метров.

Четыре года спустя в Англии начала свою деятельность Гринвичская обсерватория, первым директором (Королевским астрономом) которой стал Д. Флемстид. В отличие от Парижской обсерватории, где закладывались основы астрофизики, Гринвичская обсерватория с самого начала приобрела астрометрический уклон. Она предназначалась для практических целей, для нужд мореплавания и потому английские астрономы занимались главным образом измерениями точного положения звезд и планет. Благодаря использованию микрометра, точность в определении координат звезд возросла до 10''. В Гринвиче не было длиннофокусных, в частности, воздушных телескопов. Главными инструментами Гринвичской обсерватории служили секстант с радиусом 2,1 м, метровый квадрант и телескопы с фокусными расстояниями 2,1 и 4,6 м.

Вторым директором Гринвичской обсерватории (Королевским астрономом) стал Эдмунд Галлей, открывший собственное движение звезд и периодическое обращение комет вокруг Солнца. В начале XVIII века третьим королевским астрономом был назначен Д. Брадлей. В отличие от своих предшественников, он воспользовался длиннющим 65-метровым воздушным телескопом и с его помощью открыл годичную аберрацию — кажущееся смещение звезд, вызванное обращением Земли вокруг Солнца. Эта аберрация света не связана с расстоянием до звезды, а вызвана сложением скорости света со скоростью орбитального движения нашей планеты.

Первые успехи телескопической техники не могли, конечно, заслонить ее недостатки. Длиннофокусные, в частности, воздушные телескопы явно вели в тупик. Они ослабляли аберрации, но не устраняли их. По необходимости приходилось пользоваться небольшими объективами с диаметрами, не большими 10–20 см. И если бы в ту пору кому-нибудь посчастливилось изготовить объектив с поперечником в 1 м, то для мало-мальски приличных изображений соответствующий телескоп должен был бы иметь длину около двух километров!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: