Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий краткое содержание

«Популярная библиотека химических элементов» содержит сведения обо всех элементах, известных человечеству. Сегодня их 107, причем некоторые получены искусственно.

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лишь в XVIII веке. Третьи открыты 100 — 200 лет назад, но лишь в паше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий, бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза: технеций, плутоний, менделевий, курчатовий… Словом, сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй, столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую — обо всех остальных.

Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Осколки спонтанного деления с громадной скоростью врезаются в атомные порядки окружающего вещества. Они оставляют за собой следы из смещенных со своих мест атомов. Оказалось, что после определенной химической обработки (травления) следы осколков становятся видимыми в микроскоп; их можно сосчитать. По отношению концентрации урана в исследуемом образце к «концентрации» треков вычисляют и возраст старинной вазы, и дату образования слюды — величины, отличающиеся в десятки миллионов раз. Это еще раз подтверждает исключительную универсальность урановых часов.

III. КАК БЫЛО ОТКРЫТО СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ

В 1938 г. был открыт процесс деления атомных ядер урана нейтронами. А год спустя молодые советские физики К.А. Петржак и Г.Н. Флеров, работая под руководством И.В. Курчатова, открыли спонтанное (самопроизвольное) деление ядер урана на два осколка со сравнительно близкими массами. В дипломе на открытие записано, что это «новый вид радиоактивности, при котором первоначальное ядро превращается в два ядра, разлетающихся с кинетической энергией около 160 Мэв».

Распространено мнение, что спонтанное деление — процесс редкий. Это не так: спонтанно делятся ядра всех элементов тяжелее тория. Этот процесс лимитирует массу ядра, определяет границу периодической системы и, следовательно, облик Вселенной. Это, пожалуй, наиболее важный из всех процессов ядерного распада.

Спонтанное деление оказалось основным процессом распада для первого изотопа элемента № 104 — курчатовия, синтезированного в 1964 г. в Дубне группой ученых во главе с академиком Г.Н. Флеровым.

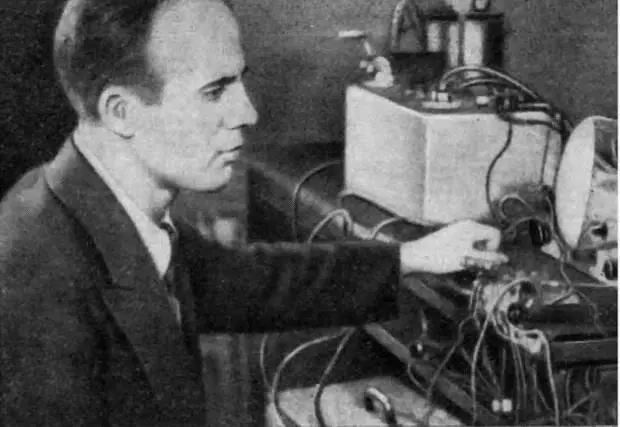

О том, как было открыто спонтанное деление, о людях науки конца 30-х годов рассказал в 1969 г. корреспонденту «Химии и жизни» один из авторов открытия, доктор физико-математических наук Константин Антонович Петржак.

«…Спонтанное деление ядер урана было впервые обнаружено в 1939 г. в Ленинграде. Но окончательное подтверждение открытия удалось получить лишь через год под Москвой. «Под» — не в смысле «поблизости от», а в самом прямом смысле этого слова. Можно указать место последних опытов еще более определенно: не просто под Москвой, а под нынешним Ленинградским проспектом Москвы, на станции метро «Динамо»…

В дипломе на открытие, который мы потом получили, стоят лишь две фамилии — Г.Н. Флерова и моя, но их могло бы (а может быть, и должно бы) быть три.

Чудом сохранился наш первый отчет об этой работе — обычный отчет, какие во всех лабораториях пишут в конце года. Обратите внимание на последнюю страницу:

«Тот факт, что тяжелые ядра могут самопроизвольно делиться, приводит к крайне существенным следствиям не только в ядерной физике, но и в химии в вопросе о границе периодической системы элементов. Очередная задача исследования заключается, однако, в настоящий момент не столько в анализе этих следствий, сколько в накоплении экспериментальных фактов, начало которому, как мы надеемся, положено этой работой».

Во всяком случае, так мы считали 30 лет назад. Читайте дальше: «Выражаем искреннюю благодарность нашему руководителю проф. И.В. Курчатову, наметившему все основные контрольные опыты и принимавшему самое непосредственное участие в обсуждении результатов».

Не сочтите эту фразу просто актом вежливости. Заслуга Игоря Васильевича не меньше нашей. Но руководитель, «наметивший все основные контрольные опыты и принимавший самое непосредственное участие в обсуждении результатов», наотрез отказался стать соавтором работы, сделанной руками его учеников. А мы действительно были его учениками — и я, и Георгий Николаевич — Г. H., как его зовут теперь физики.

В предвоенные годы ядерной физикой занимались сравнительно немногие. И еще меньше было людей, которые, как Курчатов, верили в прикладные возможности этой науки. Именно этим объясняю я тот, к примеру, факт, что почти все приборы для исследований — счетчики частиц, усилители импульсов — мы делали своими руками. Один из таких приборов стал темой моей дипломной работы, а руководителем ее был Игорь Васильевич. Он в то время разрывался на три фронта — вел лабораторию в Физтехе (главная ядерно-физическая лаборатория тех лет), где всю атомную тематику Абрам Федорович Иоффе отдал «на откуп» Курчатову, заведовал физическим отделом у нас в РИАНе [19] Радиевый институт Академии наук СССР, ныне Радиевый институт им. В.Г. Хлопина; Физтех — Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Академии наук СССР.

, да еще заведовал кафедрой в Педагогическом институте. Бороды он еще не носил.

Спустя года два — я продолжал заниматься прибористикой — Курчатов прислал ко мне на консультацию студента Флерова, задиристого и самолюбивого. Тема его диплома была близка моей, оба мы были молоды и вскоре стали работать сообща, хотя формально были сотрудниками разных институтов.

А спустя какое-то время, кажется, это было в самом конце тридцать восьмого года, о ядре заговорили всерьез. Умы взбудоражило сообщение, что Ган и Штрассман в Германии открыли деление ядер урана нейтронами. Они пытались получить новый элемент, а натолкнулись на новое явление. Явление, интересное прежде всего своим энерговыделением — огромным количеством энергии, высвобождавшейся при каждом элементарном акте.

Курчатов поручил нам с Флеровым повторить эти опыты, воспроизвести их. Уран был (в виде урановой смолки), радон-бериллиевый источник нейтронов — тоже, а на регистрирующих приборах мы оба к тому времени собаку съели.

Результаты Гана и Штрассмана заинтересовали не только Курчатова, заинтересовали прежде всего энергетической стороной дела. И естественно, многие физики задумались, а не могут ли эти ядра делиться сами по себе, спонтанно. Нильс Бор рассчитал даже время жизни урана по спонтанному делению и получил 10 22лет. Либби попробовал обнаружить спонтанное деление экспериментально, но сумел установить лишь нижний предел — 10 14лет — и прекратил опыты.

Начиная свои опыты, мы не ставили целью открытие спонтанного деления, а искали энергетический «порог» деления урана, т. е. хотели выяснить, как зависит процесс деления от энергии нейтронов. В нашем распоряжении была обычная ионизационная камера и обычная по тем временам регистрирующая радиоаппаратура, смонтированная собственноручно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: