Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий краткое содержание

«Популярная библиотека химических элементов» содержит сведения обо всех элементах, известных человечеству. Сегодня их 107, причем некоторые получены искусственно.

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лишь в XVIII веке. Третьи открыты 100 — 200 лет назад, но лишь в паше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий, бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза: технеций, плутоний, менделевий, курчатовий… Словом, сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй, столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую — обо всех остальных.

Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разные ионы нептуния по-разному окрашивают растворы: Np 3+— в голубой или пурпурный цвет, Np 4+— в желто-зеленый, NpO 2+ — в голубовато-зеленый, NpO 2 2-— в розовый или красный. В щелочной среде нептуний (VII) — зеленый, а в хлорной кислоте — коричневый.

Хотя нептуний — элемент искусственный, получены и достаточно хорошо изучены многие его соединения — и обычные, и комплексные. Интересно, что галогениды трехвалентного нептуния внешне совершенно непохожи. Трифторид элемента № 93 — пурпурного цвета, трибромид — зеленого, трииодид — коричневого, а трихлорид нептуния бесцветен. Известны и твердые соединения нептуния (VII).

Естественно, химия нептуния изучена на изотопе нептуний-237.

Долгожитель и другие

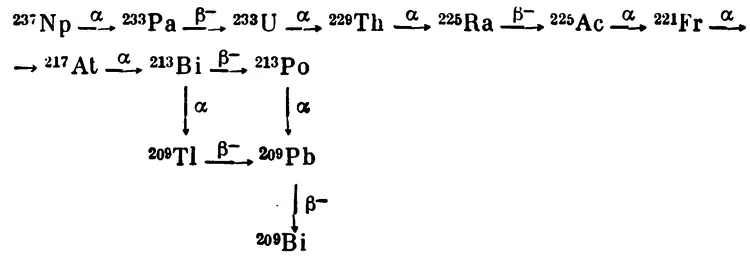

Существуют три природных радиоактивных семейства — тория-232, урана-235 и урана-238. В наши дни, в эпоху искусственного синтеза изотопов и элементов, физики воссоздали четвертый радиоактивный ряд — семейство нептуния-237. Помимо «искусственности», это семейство отличают еще две особенности: во-первых, в нем нет изотопов радона и, во-вторых, конечный продукт распада в этом случае не изотоп свинца, а стабильный висмут-209. Вот какова цепочка переходов в нептуниевом семействе:

Самый долгоживущий изотоп элемента № 93 рождается в интересной ядерной реакции: быстрый нейтрон поражает ядро урана и захватывается им. Энергия быстрого нейтрона велика, и нуклонное образование уран+нейтрон оказывается возбужденным. В некоторых случаях оно разваливается на два осколка, а иногда из него вылетают один за другим два нейтрона и уносят избыток энергии. Баланс подвести несложно — в ядре остается 237 частиц. Продукт ядерной реакции — уран-237 — неустойчив: испустив бета-частицу, он переходит в нептуний. Благодаря этому процессу уже накапливают килограммы нептуния.

Это отнюдь не бесполезные килограммы. Нептуний- 237 — прекрасный стартовый материал для накопления плутония-238 — ценного топлива ядерных космических батарей и других деликатных устройств вроде стимулятора сердечной деятельности или искусственного сердца.

Остальные известные изотопы элемента № 93 не играют сами по себе заметной роли в ядерной технике. Их исследуют физики.

Как-то в середине 60-х годов на мощном дубненском циклотроне У-300 облучили висмутовую мишень ускоренными ядрами неона. В ядерной реакции висмут+неон образовывались ядра изотопа нептуния. Они испытывали К-захват: ядро нептуния «впитывало» в себя один из электронов атомной оболочки и превращалось в уран. В некоторых случаях дочернее ядро урана оказывалось на высоком возбужденном уровне (проще говоря, у ядра оказывался большой избыток энергии),и оно распадалось на осколки. Так был открыт новый вид ядерных превращений — деление ядер после К-захвата.

Хорошо изучены ядерные характеристики тринадцати изотопов нептуния — от 229-го до 241-го. Изотопы с большим массовым числом, вплоть до нептуния-257, образуются при взрыве водородной бомбы. Об этом свидетельствует появление в продуктах термоядерного взрыва атомов фермия. Изучить свойства тяжелых нептуниевых ядер пока невозможно: они слишком неустойчивы и переходят в высшие элементы задолго до извлечения радиоактивных продуктов подземного взрыва.

Одна триллионная

Как известно, первые сообщения об открытии элемента № 93 появлялись в печати задолго до нейтронных опытов Ферми. Однако проходило время и очередной лжеэлемент благополучно закрывали. Теперь мы знаем: первичный нептуний, родившийся в процессе синтеза элементов солнечной системы, не мог сохраниться: слишком мало время жизни даже самых устойчивых ядер элемента № 93 по сравнению с возрастом Земли.

И все же природный нептуний существует. Он образуется из ядер урана под действием нейтронного потока космического излучения и нейтронов, рождающихся при спонтанном делении урана-238. Поэтому в урановых рудах можно обнаружить нептуний, но в лучшем случае один атом нептуния-237 приходится на триллион атомов урана. Понятно, что химики первой трети XX в., искавшие нептуний в рениевых рудах, не могли рассчитывать на успех. Даже после того, как досконально была изучена химия элемента № 93, в богатых рудах Африки после переработки многих тонн урановой смоляной обманки были замечены лишь слабые следы нептуния…

Попробуем подвести итог.

Практическая важность первого трансуранового элемента пока невелика, особенно если сравнивать нептуний с его соседями по менделеевской таблице. Однако науке элемент № 93 дал очень многое.

История открытия первого трансурана весьма поучительна. Подтвердилось древнее правило: новое часто входит не в ту дверь, в которой ждешь. И другое правило — о взаимосвязи открытий. Опыты Ферми были продуманы глубоко. По существу Ферми наметил верный путь к новому элементу. Нептуний на самом деле образовывался в облученном уране. Однако более мощное явление — деление ядер — заслонило слабое излучение трансурана. Путанице способствовало неправильное представление о положении тяжелых элементов в периодической системе. Предсказание Нильса Бора, сделанное еще в 1920 г., о том, что где-то в области урана должен начинаться второй редкоземельный ряд, было прочно забыто…

В конечном итоге попытка открыть первый заурановый элемент обернулась великим открытием расщепления атомного ядра. С другой стороны, опыты, целью которых было изучение процессов деления, привели к открытию нептуния, а затем и других трансурановых элементов.

Нынешний нептуний — третий

Первое предложение назвать нептунием новый химический элемент появилось в 1850 г. Так было предложено именовать элемент, открытый в минерале, привезенном в Европу из-за океана, из штата Коннектикут. Однако открытие не состоялось: было доказано, что тот нептуний идентичен уже открытому ниобию. Нептунием же, находясь под впечатлением открытия «вычисленной» Леверрье далекой планеты, предполагал назвать новый элемент первооткрыватель германия Клеменс Винклер. Ведь открытый им элемент тоже был «вычислен» Менделеевым за 15 лет до открытия. Но, узнав, что это название уже предлагалось и относилось к лжеэлементу, Винклер передумал и назвал свой элемент германием. Ну, а нынешний нептуний появился, как известно, в 1939 г., а его символ Np был предложен и принят лишь в 1948 г.

Уже не первый год встречается утверждение, что химия некоторых трансуранов изучена лучше, чем химия железа или углерода. Возможно, это и так. Тем значительнее открытие советских радиохимиков (Институт физической химии АН СССР) Н.Н. Крота, А.Д. Гельман и М.П. Meфодьевой, сделанное в 1967 г. Они установили, что высшая степень окисления нептуния и плутония не (VI), а (VII).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: