Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]

- Название:Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9217-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres] краткое содержание

Что общего у религиозного фанатика, преступника-маньяка и вредного профессора, который с наслаждением заваливает вас на экзамене? Так ли святы всем известные святые, или это строение мозга и гормональный профиль водрузили нимбы над их головами? И наконец: почему, когда мы болеем гриппом, так ломит суставы и совсем не хочется есть?

Все эти разноплановые и увлекательные вопросы автор подробно рассматривает с научной точки зрения, проясняя их лаконично и с юмором и подкрепляя результатами масштабных исследований и экспериментов.

Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В некоторой популяции все смерти происходят в равной мере от двух болезней. У вас есть выбор. Вы можете открыть лекарство от всех известных случаев одной болезни или от половины случаев каждой болезни.

Вам уже должно быть очевидно, что оба варианта формально одинаковы: 1 × ½ равно (½ × ½) + (½ × ½). И тем не менее люди явно предпочитают излечение всех случаев одной болезни. Такое целое число дает чувство завершенности. Несмотря на всю нашу поэтичность, мечты и абстрактные идеи, когнитивно нас тянет к конкретному и осязаемому – вычеркнуть эту болезнь из списка причин для беспокойства. И для меня, как для ученого, это эмоционально больное место.

В 1977 году группа медиков-биологов из Всемирной организации здравоохранения делала прививки населению города Мерка в Сомали и достигла невероятного результата: они стерли с лица земли последние известные случаи оспы. Я часто думаю о том моменте – и всегда с завистью, что мне не доведется сделать ничего подобного. Похожее ощущение я испытал, когда был научным сотрудником Института биологических исследований Солка. Я иногда видел Джонаса Солка на семинарах и благоговел перед ним – ученым, познавшим великую завершенность. Мне никогда не достичь этого чувства не только из-за того, что я плохой биолог, но и из-за того, как работает наука сегодня. Научная арена теперь такова, что целостная картина той или иной проблемы выстраивается из работы команд людей в десятках лабораторий; что у болезней часто множество причин; что сигнальные молекулы дают множественные эффекты; что длинный извилистый путь фундаментальных исследований может постепенно привести к клиническим испытаниям. Шансы на то, что человек в одиночку может решить проблему в биологической науке, низки как никогда.

Область моих исследований – образец распределенной причинности. В своей лаборатории я изучаю, чем стресс (и определенный класс гормонов, выделяемых при стрессе) опасен для нейронов в мозге и как он делает их более уязвимыми к неврологическим катастрофам вроде сердечных приступов. Другими словами, я не столько изучаю, как стресс может повредить мозг, сколько то, как он может усугубить повреждения от неврологических неполадок. Совсем непонятно, действительно ли все работает в соответствии с нашей гипотетической схемой и важен ли вообще стресс в этом уравнении. Но если все мои научные фантазии сбудутся – если непостижимым образом все эксперименты, к которым я имею отношение, пройдут идеально, – я смогу показать, что стресс усугубляет неврологические повреждения, от которых ежегодно страдают тысячи людей. И если сработают все мои самые смелые идеи, это новое знание поможет найти способ хотя бы чуть-чуть уменьшить мозговые повреждения у всех этих страдальцев.

Но даже в мире моих фантазий стресс останется лишь одним из многих статистических злодеев. Он может вносить вклад во многие заболевания, связанные с повреждениями мозга, но в лучшем случае он один из многих факторов, его действие становится заметно только на огромном количестве случаев. Вооружившись глубоким знанием проблемы, лучшее, на что я могу надеяться, – это принести статистическую пользу, то есть, по сути, спасти одну сотую жизни здесь, одну тысячную – там. Это было бы и вправду прекрасно. Но от тяги к целым числам никуда не деться.

Немногим ученым доведется делать открытия или спасать человечество не частями, а целым. Спасение всех – удел клинической медицины, которая работает с конкретными людьми. Более того, «целочисленное» спасение жизни относится к той эре науки, которая уже практически закончилась – когда одинокий исследователь мог искоренить болезнь. В современном мире мы, ученые, имеем дело с факторами, которые влияют, изменяют, складываются и взаимодействуют, но редко напрямую вызывают глобальные перемены. Совершенно верно, что 1 × ½ равно (½ × ½) + (½ × ½). Но у нас есть иррациональная склонность к первому, а наша профессия обязывает доходить до крайностей второго.

Эта иррациональная склонность должна крепко досаждать нам, ученым, когда мы пытаемся объяснить, почему делаем то, что делаем. Я не имею в виду оправдания, которые мы изобретаем в заявках на гранты, – последние абзацы, где мы расписываем бесконечную (и маловероятную) пользу, которую принесем, если нас осчастливят деньгами еще на несколько лет. Я имею в виду оправдания, которые мы изобретаем среди ночи, когда осознаём, что наша профессия заставляет нас сливать в раковины радиоактивную жидкость или убивать животных; она требует от нас таких усилий, что ни на что другое нас уже не хватает, что мы забываем своих близких. И все ради призрачной надежды, что мы что-то изменим и поможем множеству людей.

Именно эта фантазия подпитывает сегодняшний способ научной работы: биться с распределенными злодеями, обвинять их статистически, закладывать фундамент, который когда-нибудь может привести к мелким частичным победам. Иногда хочется, чтобы наш научный прогресс выглядел по-другому, не так противоречил фундаментальному когнитивному искажению. А еще было бы здорово хотя бы раз посмотреть в лицо человеку, которому мы помогли.

Читатели, которым интересны работы Д. Канемана и А. Тверски, могут обратиться к D. Kahneman and A. Tversky, «Choices, Valuesand Frames,» American Psychologist 39 (1984): 341. Также см.: A. Tversky and D. Kahneman, "The Framing of Decisions and the Psychology of Choice," Science 211 (1981): 453.

Также обзор их работ изложен доступным языком в K. McKean, "Decisions, Decisions: Two Eminent Psychologists Disclose the Mental Pitfalls in Which Rational People Find Themselves When They Try to Arrive at Logical Conclusions," Discover , June 1985, 22.

Описание современных технологий казни можно найти в S. Trombley, The Execution Protocol (New York: Crown Publishers, 1992).

Юные и безрассудные

Марк Танси, «Миф о глубине», 1984

Помню, как я уезжал в университет. Я так волновался, что у меня неделю перед отъездом был понос. Что, если меня приняли по ошибке? Что, если я ни с кем не подружусь? Правда ли это будут лучшие годы моей жизни? Голова кружилась, меня тошнило, я запрятал в рюкзак пузырек с каплями от диареи и забросил сумки в автобус.

Мой кишечник беспокоился не зря: на первом курсе меня ожидали эпохальные события – озарение, что я никогда не пойму фотосинтез и что мне пора отказаться от специализации в биологии; осознание (в предвкушении следующих четырех лет со столовским фиолетовым йогуртом и полинезийскими тефтелями без мяса), что моя мать прекрасно готовит; мой первый урок политкорректности – я узнал, что теперь меня окружают женщины, а не девочки; приятное открытие, что некоторые из этих женщин не прочь иногда со мной поговорить; чудо наблюдать за тем, как парни постарше непринужденно вплетают в разговор цитаты из Клода Леви-Стросса и Бакминстера Фуллера; окрыляющее удовольствие, когда обнаруживаешь, что шутка, над которой смеялись в школе, вызывает смех здесь; успокаивающий ритуал ежевечерней перебранки с соседом о том, открывать ли окно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

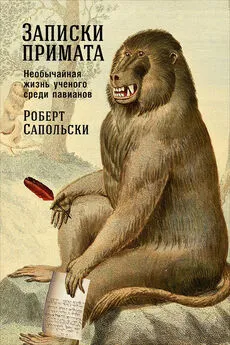

![Обложка книги Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]](/books/1074102/robert-sapolski-igry-testosterona-i-drugie-vopros.webp)

![Роберт Стайн - Игры для вечеринки [litres]](/books/1057592/robert-stajn-igry-dlya-vecherinki-litres.webp)