Лев Веккер - Психика и реальность

- Название:Психика и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Смысл

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-89357-041-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Веккер - Психика и реальность краткое содержание

Книга предназначена психологам, студентам психологических, педагогических и философских факультетов ВУЗов, специалистам-гуманитариям, интересующимся проблемами познания природы человеческой души.

Психика и реальность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

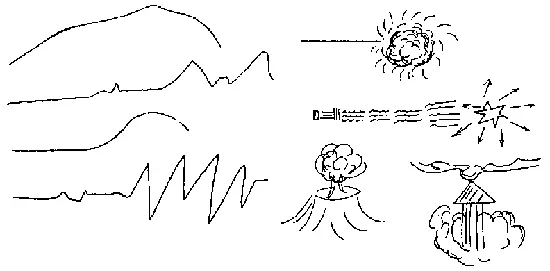

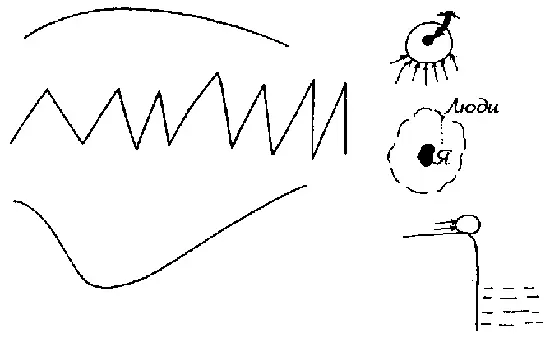

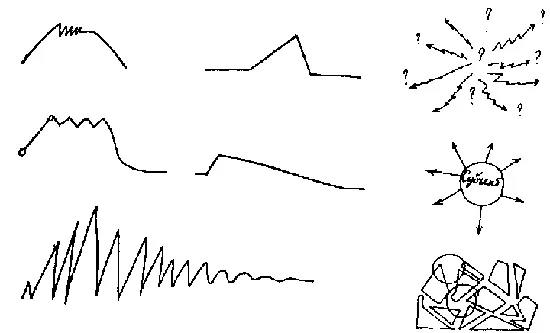

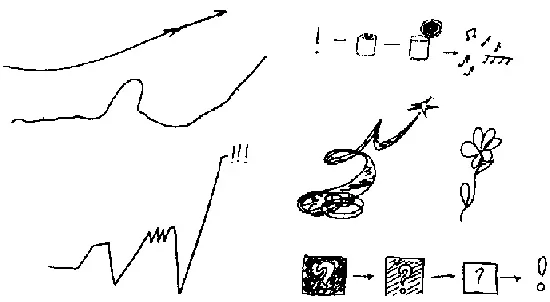

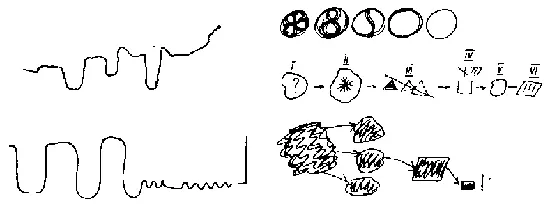

Такой выбор типов рисунков представляется чрезвычайно удачным, потому что линеограмма в большей степени выражает скрытую в пространственной организации линии ее временную характеристику (поскольку линия одномерна), а пиктограмма в большей мере отображает пространственную структуру, в которой временные компоненты хотя и присутствуют, но представлены в существенно более скрытой форме, так как общая структура такого изображения двухмерна и замкнута.

При анализе совокупности полученных рисунков с помощью классификационной схемы, разработанной

М. В. Осориной (Осорина, 1976), показано, что в картине или паттерне переживаний объединяются два типа образов. Первый из них представляет собой образные модели или схемы, а второй — чувственно-эмоциональные компоненты. На основании анализа рисунков автор приходит к заключению, что элементы схемы или модели, как правило, соответствуют когнитивному, или объективному, компоненту эмоциональной единицы, а элементы чувственно-эмоциональных образов — ее субъектным компонентам. В такой структуре большинства рисунков А. И. Берзницкас усматривает еще одно эмпирическое подтверждение положения о двухкомпонентности эмоциональной единицы. В результате тщательного аналитического рассмотрения рисунков удалось выявить сходство графических реализаций одних и тех же переживаний у разных испытуемых и сделать заключение о том, что в инвариантных признаках пространственной организации эмоционального паттерна адекватно проявляются свойства интеллектуальных эмоций и особенности их функционирования. Вся эта продуктивная линия обобщения, ведущая исследование в глубину корневых, структурообразующих факторов организации эмоциональных паттернов, позволяет прийти к очень существенному выводу и представить весь перечень паттернов соответствующих эмоций в терминах частных модификаций ритмической характеристики.

Поскольку это положение имеет принципиальное значение для общего контекста настоящего исследования, приведем в краткой форме результат обобщения, произведенного А. И. Берзницкасом.

Радость (рис. 27). Статичный ритм, построенный на горизонтальной симметрии при контрасте низа и верха. Направленность вовне. Пространственная раскрытость, неограниченность с центром тяжести внизу.

Огорчение (рис. 28). Пассивно-динамический ритм, организованный вокруг центра. Пространственная закрытость с направленностью на себя. Спиралевидный характер ритмичности.

Удивление (рис. 29). Статичный асимметричный ритм, построенный на контрасте и дисгармонии. Пространственная ограниченность и локальность ритмических характеристик.

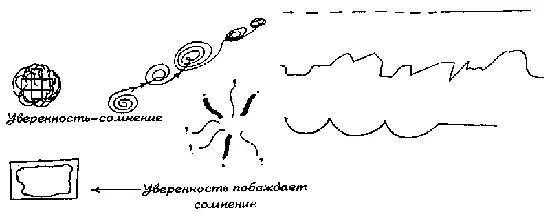

Уверенность (рис. 30). Метрический ритм, горизонтальная направленность. Симметричность, гармоничность ритмических характеристик.

Сомнение (рис. 30). Асимметричность характеристик ритма. Комбинация контраста и нюанса. Перемены направления в рамках общей горизонтальной направленности.

Догадка и понятность (рис. 31 и 32). Активнодинамический ритм с контрастом начала и конца. Явный градиентный переход от асимметричного ритма к ритму симметричному.

Приведенное описание экспериментальных данных, характеризующих временную структуру эмоциональных процессов, показывает, что еще в работах В. Вундта были достаточно определенно выявлены роль и значение именно ритмически-временной и ритмически-двигательной организации эмоциональных явлений. Результаты же рассматриваемого исследования, направленного на анализ пространственных эквивалентов эмоциональных структур, свидетельствуют о том, что эта исходная ритмическая характеристика остается ведущей или главной и здесь, но приобретает характер ритма пространственногеометрического, являющегося эффектом преобразования исходной временно-двигательной формы в форму пространственной симультанности. Этот результат имеет принципиальное значение для всего контекста настоящего исследования потому, что он дополнительно указывает на органическую взаимосвязь временных и пространственных компонентов в организации эмоциональных процессов. Такая возможность представить характеристики пространственных паттернов, объективирующих эмоциональное состояние, как частные модификации ритмической характеристики демонстративно свидетельствует об исходной роли временной организации эмоциональных процессов и о производном по отношению к ней пространственном характере соответствующих компонентов структуры эмоциональных единиц.

Если сопоставить этот результат с выводами, касающимися взаимосвязи пространственных и временных компонентов различных психических процессов (Веккер, 1976), а далее — с данными анализа организации процессов памяти, внимания и воображения, приведенными в последней главе монографии, то можно сделать заключение, что закономерность, выявляющая исходный характер психического времени по отношению к организации психического пространства, достаточно универсальна.

Завершая описание временных и пространственных характеристик структуры эмоциональных явлений, нужно отметить, что основная направленность экспериментальной проверки используемых в данной монографии теоретических положений о природе эмоций продолжает ту эмпирическую линию (поскольку пока речь идет об описании фактов), которая была представлена в работах В. Вундта, Л. Клягеса, М. Пулвера, Х. Лундхольм, Г. Вернера, Р. Арнхейма и других. Разные исследователи применяли разные методические приемы, изучали разные эмоциональные состояния, но все так или иначе приходили к выводу, что временные и пространственные характеристики — необходимый признак внутренней структуры эмоциональных состояний и что исходной в структуре эмоциональных единиц является временная организация, на основе которой формируются пространственные синтезы. Эти основные эмпирические выводы можно считать подтвержденными достаточно широким массивом экспериментальных и жизненных фактов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: