Лев Веккер - Психика и реальность

- Название:Психика и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Смысл

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-89357-041-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Веккер - Психика и реальность краткое содержание

Книга предназначена психологам, студентам психологических, педагогических и философских факультетов ВУЗов, специалистам-гуманитариям, интересующимся проблемами познания природы человеческой души.

Психика и реальность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2. Важнейшей частью психологического состава формирующихся в сознании учащихся идеальных моделей являются образы отображаемых мыслью объектов.

3. Образы эти формируются и функционируют на разных уровнях обобщенности, от максимально полных и конкретных до символически схематизированных и абстрактно-фрагментарных.

4. Все образные компоненты моделей, относящиеся к разным уровням обобщенности, отображают моделируемые связи и отношения прежде всего в форме пространственновременных структур, являющихся наиболее общей формой организации образа объекта.

5. Экспериментальный материал свидетельствует о большом влиянии оперирования этими пространственно-временными структурами на общую продуктивность мыслительных процессов (см. Корякин, Мещерякова, Жихарский, 1971; Мещерякова, Меньшикова, 1975).

Другое направление прикладных исследований в области педагогической психологии, материал которого содержит явные эмпирические свидетельства важнейшей роли пространственных компонентов, связано с поисками адекватных методов оптимизации обучения иностранному языку. Чрезвычайно демонстративные фактические данные, говорящие об очень большом удельном весе образнопространственных компонентов мысли, представлены в опыте обучения разговорному английскому языку методом решения рисуночных задач (Таненбаум, 1969). Самый факт существенного влияния образного сопровождения на эффективность обучения иностранному языку известен давно, но его использование в соответствующих методиках страдает рядом недостатков. Как справедливо отмечает Р. Ш. Таненбаум, сопровождение текста обычными картинкамииллюстрациями вызывает многочисленные неопределенные и непредсказуемые мысли (там же). Автор считает, что при таком обычном использовании наглядных компонентов учащийся, называя картинку фразой, предлагаемой в учебнике, воплощает в языковой форме не внутреннюю образно-пространственную структуру собственной мысли, а "повторяет чью-то навязанную ему мысль" (там же). Для преодоления этого существенного дефекта Р. Ш. Таненбаум предлагает методику рисуночных задач, представляющих образно-пространственное воплощение внутренней структуры речемыслительных единиц.

Глубокое родство этого метода с приведенными выше данными о роли моделей при овладении материалом различных учебных дисциплин сразу подчеркивается тем, что автор ищет и находит структуру рисуночных задач, воплощающую "модели ситуаций, в которых зарождается мысль, материализуясь затем в речи" (Таненбаум, 1970). Очень показательно, что автор, руководствуясь в своем поиске не положениями логико-психологической теории мышления, а практической необходимостью преодолеть многозначность, избыточность и неопределенность метода обычных картинок-иллюстраций, в результате отбора предложил способ построения рисунков, двух— или трехкомпонентная структура которых представляет пространственный эквивалент мыслительной операции сравнения, лежащего в основе логико-грамматической структуры фразы, выражающей мысль-суждение.

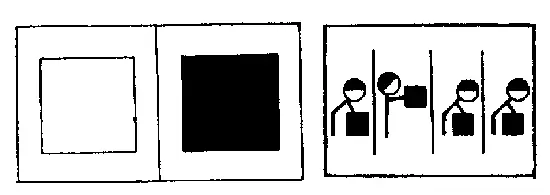

Так, на рисунке 10 представлен образно-пространственный эквивалент суждения "этот ящик черный", а на рисунке 11 — суждения "этот ящик тяжелый".

На рисунках изображены отношения элементов ситуации, а решается задача путем "считывания" этой структуры или перевода ее в символическую форму изучаемого иностранного языка. Суть метода состоит, таким образом, в обучении не переводу с родного языка на иностранный, а прямому переводу с воплощенной в картинке пространственной структуры отношений в символическую форму выражения этих отношений на соответствующем иностранном языке. Именно это приводит к прямому формированию мысли на этом языке. Высокая эффективность и быстрота овладения иностранным языком методом рисуночных задач служат фактическим свидетельством наличия и большого удельного веса пространственных компонентов мысли, относящихся к воспроизведению фигур или конфигураций мыслительно отображаемых предметных событий.

По своему психологическому смыслу к этим фактам, представляющим "экстракт" опыта педагогической психологии, непосредственно примыкают материалы, воплощающие в себе богатый и разносторонний опыт другой, не менее жизненно важной прикладной области, смежной и частично пересекающейся с педагогической психологией, — психологии творчества (художественного, научного и технического). Что касается роли пространственно-временных компонентов мыслительных процессов в художественном творчестве в сфере изобразительного и актерского искусства, то она общеизвестна, вполне очевидна и не требует комментариев уже хотя бы по той простой причине, что объективированный в художественном образе конечный продукт изобразительной или сценической деятельности воплощен в статически-пространственной структуре живописного или динамически-пространственной структуре сценического изображения.

В контексте данного эмпирического описания пространственно-временных компонентов мыслительных процессов гораздо больший интерес, естественно, представляют жизненные факты, демонстрирующие роль этих структурных компонентов в художественном мышлении, объективированные результаты которого выражены не в образно-пространственной, а в символической, языковой форме, поскольку здесь функция этих пространственных компонентов скрыта под феноменологической поверхностью речевого воплощения. Обширный эмпирический материал, относящийся к структуре литературных способностей и таланта и вообще к психологии литературного творчества, отчетливо демонстрирует необходимую роль образнопространственных структурных компонентов в процессе создания литературного произведения. Об этом свидетельствуют как прямые показания многих крупнейших художников слова, так и эмпирические обобщения исследований по психологии художественного творчества.

Предельно четко основной смысл прямых свидетельств писателей о фундаментальной роли образнопространственных структур в их литературном творчестве выражен, например, в ремарке Ч. Диккенса: "Я не сочиняю содержания книги, но вижу его и записываю" (Лапшин, 1922) или в словах А. Сент-Экзюпери (1964): "Учиться нужно не писать, а видеть. Писать — это следствие". Большой материал жизненных наблюдений и эмпирических обобщений, касающихся взаимодействия различных компонентов структуры художественного таланта вообще и литературного в частности, а также прямой анализ соотношения рисунков с текстом рукописей литературных произведений, например А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, позволил В. Л. Дранкову сформулировать вывод об опорной роли образно-пространственных компонентов мысли при создании литературного произведения. Показательным свидетельством эмпирического и логического родства этого вывода с аналогичными данными о роли моделей в процессе обучения является подкрепленное анализом всех видов художественных способностей положение В. Л. Дранкова (1973) об идеальном моделировании как о важнейшем компоненте художественного мышления, необходимом способе создания художественного образа и важнейшем факторе структуры художественного таланта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: