Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вероятно, то была чрезмерная свобода. Размышляя над некоторыми положениями своей диссертации, я начинал немного больше задумываться над функцией фосфопротеинов, с которыми работал, но по-прежнему в строго биологическом плане. Я задавался вопросом, какова их роль в энергетике клетки. В результате этих размышлений я провел несколько не очень умных экспериментов (хотя тогда я был удовлетворен ими); теперь я думаю, что правильно ставил задачу, но не имел средств решить ее. Исследование — это прежде всего искусство формулировать вопросы, которые должны быть интересными и иметь ответы. Самые интригующие вопросы часто недоступны для экспериментального исследования, так как существенные для нас эффекты очень слабы, чтобы их можно было регистрировать имеющимися методами, или невоспроизводимы из-за невозможности контролировать все переменные. С другой стороны, ставя тривиальные вопросы, мы можем получать множество столь же тривиальных ответов. Задача состоит в том, чтобы проложить правильный курс между тривиальным и недостижимым. Иммунолог Петер Медавар однажды назвал это «искусство разрешимого». На протяжении большей части моей жизни в науке многие мои коллеги-биохимики были убеждены, что изучение памяти лежит за пределами круга разрешимых задач; лишь в последние годы у них появился известный оптимизм, и многое из того, о чем говорится в этой книге, касается причин, порождавших сомнение в прошлом, и оснований для нынешних надежд.

Не прошло и двух лет, как ограниченная классовыми и корпоративными предрассудками система колледжей в Оксфорде и возникшие расхождения с Гансом Кребсом по ряду вопросов (научная политика, выбор направлений исследования, сочетание лабораторной работы с личной жизнью) снова привели меня в Лондон. Там был новый отдел Имперского колледжа, организованный Чейном — другим изгнанником, тоже лауреатом Нобелевской премии. Будучи на несколько лет моложе Кребса, Эрнст Чейн получил эту премию за свои исследования в составе группы, базировавшейся в Оксфорде, которая в сороковые годы разработала способ массового производства пенициллина. Чейн родился в России, а образование как биохимик-микробиолог получил в Берлине. Спасаясь от нацизма, он в тридцатые годы бежал в Англию, но после войны переехал из Оксфорда в Рим, где итальянское правительство давало ему карт-бланш на организацию крупного института. В начале шестидесятых годов его соблазнили вернуться в Англию, где в Саут-Кенсингтоне строился новый отдел лондонского Имперского колледжа. Чейн в отличие от Кребса считал необходимым самому следить за работой всех своих сотрудников. Идеи, родившиеся без его участия, отвергались, хотя его собственный образ мышления не отличался ни гибкостью, ни богатством воображения, поскольку активную исследовательскую работу он давно уже променял на организационную и консультативную. Имя Чейна всегда фигурировало в числе соавторов всех работ, выходивших из отдела, каким бы скромным ни был его личный вклад. Этим он резко отличался от Кребса, который был исключительно щепетилен и подписывался только под теми работами, в которых принимал непосредственное участие.

Формированию авторитарного стиля особенно способствовало то, что по приезде в Англию Чейн получил для организации исследовательского отдела средства от Совета по медицинским исследованиям — главной государственной организации, финансирующей медицину и биологию в Великобритании. Научные сотрудники, принятые в такой отдел, в отличие от университетских преподавателей работают главным образом по краткосрочным контрактам, разрабатывая темы, предложенные директором (так обстоит дело и сегодня, хотя число подобных отделов сократилось в результате изменения научной политики и сокращения финансирования). По этой причине даже ведущие сотрудники попадают почти в крепостную зависимость от директора. Если он (местоимение мужского рода, я полагаю, очень уместно в данном случае) переходит в другой институт, что случается нередко, то весь его штат следует за ним или рискует остаться без работы. Поскольку Чейн набирал сотрудников в новый отдел, еще оставаясь в Италии, нам пришлось переехать в Рим до завершения организации лаборатории. Проведенный там год был не очень плодотворным в отношении научных публикаций, зато у меня было время написать мою первую книгу: небольшое биохимическое эссе под названием «Химия жизни», которое читают и сейчас, после выхода нескольких изданий.

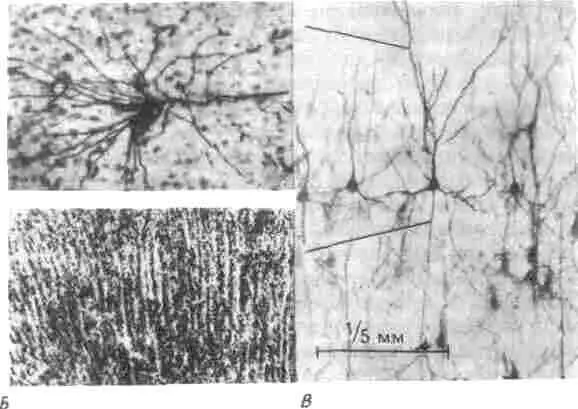

Рис. 3.1. Нейрон. Обратите внимание на тело клетки с хорошо заметным ядром. От тела отходят древовидные дендриты, усеянные мелкими шипиками, и длинный аксон, разделяющийся на конце на веточки, каждая из которых несет синаптическое окончание, контактирующее с дендритами или телами других клеток. Нейроны могут иметь разнообразные размеры и форму, но у них всегда можно различить клеточное тело, дендриты, аксон и синаптические окончания.

Рис. 3.1. Нейрон. Обратите внимание на тело клетки с хорошо заметным ядром. От тела отходят древовидные дендриты, усеянные мелкими шипиками, и длинный аксон, разделяющийся на конце на веточки, каждая из которых несет синаптическое окончание, контактирующее с дендритами или телами других клеток. Нейроны могут иметь разнообразные размеры и форму, но у них всегда можно различить клеточное тело, дендриты, аксон и синаптические окончания.

Рис. 3.2. Нейроны головного мозга. Микрофотографии, полученные с помощью светового микроскопа, две из них (А, В) — после окрашивания по методу Гольджи, которое выделяет только некоторые нейроны, но целиком, с клеточными телами, дендритами и аксоном. Темноокрашенные клеточные тела имеют примерно 2-10 мкм в диаметре (1 мкм — это миллионная доля метра).

Микробиолог по образованию, Чейн под влиянием совей жены — биохимика Энн Беловой — стал интересоваться метаболизмом мозга и дал мне тему по использованию энергии в этом органе. Но к тому времени я уже лучше знал, какие хочу вести исследования. Если я не найду способа применить мои биохимические знания для изучения функций мозга, я с таким же успехом могу работать на печени или на пальцах ног. Определить будущее мне в это время помогла одна статья: я наткнулся на обширный обзор Холгера Хидена из Швеции, в котором он описывал и свои исследования. Это была работа такой изысканной точности, что у меня захватило дух.

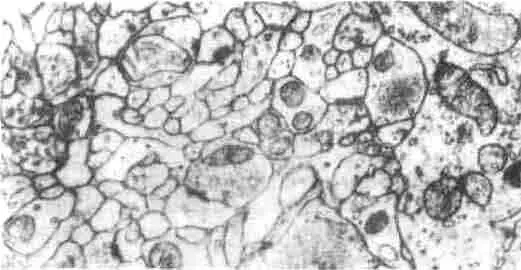

Рис. 3.3. Электронная микрофотография мозговой ткани. На таких препаратах динамичная структура мозга навсегда «заморожена» и предстает в виде запутанной массы нейронов, глии, дендритов, аксонов и синапсов.

Мозг состоит из огромного количества нервных клеток (нейронов), число которых у человека, возможно, достигает двадцати миллиардов (рис. 3.1-3.3). Однако даже это невероятное множество кажется не столь большим, когда узнаешь, что каждый нейрон погружен в массу гораздо более мелких клеток, называемых глиальными, роль которых была и остается еще менее изученной, чем роль нейронов; очевидно, они выполняют опорную, питательную и защитную функции. На каждый нейрон приходится, вероятно, по десятку клеток глии. Таким образом, биохимический анализ проб мозговой ткани означает изучение смеси нейронов и глии. Если функциональная активность мозга действительно связана с нейронами, то нужно изучать их свойства отдельно от свойств глии. Но как? В шведских лабораториях существует многолетняя традиция разработки микрометодов для анализа малых количеств материала. Хиден развил эту традицию до крайнего предела. Он выбрал определению область мозга с нервными клетками относительно больших размеров — что-нибудь около 30 миллионных долей метра (30 мкм) в диаметре. Кусочек ткани с такими клетками он помещал под секционный микроскоп, предварительно аккуратно обработав их синим красителем, чтобы сделать видимыми, и с помощью тонкой проволочки с заостренным как нож краем отделял каждую крохотную нервную клетку от окружающей массы глии. Таким образом он получил несколько десятков нейронов и сравнил их с соответствующим количеством глии. Он ухитрялся даже прокалывать клетку, словно миниатюрный воздушный шарик, приподнимать ее наружную оболочку (клеточную мембрану) и вытряхивать все содержимое, получая пустую оболочку для дальнейшего анализа. На протяжении 50-х годов Хиден с помощью знаменитых шведских микрометодов скрупулезно измерял утилизацию кислорода и определял ДНК, РНК и белки в таких изолированных клетках, сравнивая биохимические свойства нейронов и глии. Их различие наверняка пролило бы некоторый свет на специализацию нервных клеток для осуществления их уникальных функций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)