Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Память как создание образов

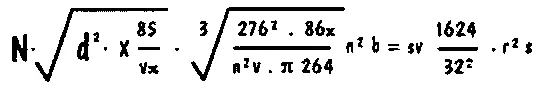

Примерно через 2000 лет после того, как Цицерон написал свой трактат «Об ораторе», и почти в то же время, когда Борхес в Аргентине писал новеллу «Фунес, чудо памяти», русский нейропсихолог Александр Лурия отыскал необыкновенного пациента: у него, видимо, отсутствовала способность забывать. Лурия наблюдал за этим человеком, фамилию которого (Шерешевский) он заменял одной буквой «Ш», около 30 лет — с 20-х до 50-х годов, прежде чем описал этот случай в своей «Маленькой книжке о большой памяти». Во время одного из обследований в 1934 году Лурия предложил Шерешевскому сложную бессмысленную формулу:

Пациент имел возможность рассматривать эту формулу в течение семи минут, и спустя 15 лет, в 1949 году, его неожиданно попросили воспроизвести ее, что он и сделал безошибочно. Вот как, по его собственным словам, он запомнил формулу: Нейман (N) вышел и ткнул в землю своей палкой: получилась точка (•). Он взглянул вверх, увидел высокое дерево, напоминавшее формой знак квадратного корня (V), и подумал про себя: «не удивительно, что дерево засохло и у него обнажились корни; тем не менее оно уже росло здесь, когда я построил эти два дома (d )». Он еще раз ударил палкой в землю (•). Потом сказал: «дома уже стары, придется избавиться от них (X); выгоднее всего продать». Когда-то он вложил в них 85 000 (85). Затем я увидел, как с дома сняли кровлю (-), а на улице в это время стоял человек и играл на терменвоксе (Vx). Он расположился около почтового ящика, а на углу лежал большой камень (•), который когда-то поместили здесь, чтобы проезжающие повозки не задевали дома. Здесь же есть площадь и большое дерево (>/"), а на нем три галки (3). Здесь я просто помещаю число 276 и квадратную коробку с сигаретами в «квадрате» ( ). На коробке написано число 86. (Это же число было написано на другой ее стороне, но, поскольку я не мог видеть его с того места, где стоял, я не использовал ее, вспоминая формулу.) Буква х — это незнакомец в черном плаще. Он направляется к ограде, окружающей женскую гимназию. Он ищет способ проникнуть через нее (---), у него свидание с одной из гимназисток (л), изящным юным созданием в сером платье. Разговаривая, он пытается одной ногой выбить доску забора, а другой ( )... О! Девушка, к которой он устремляется, оказалась не той. Она дурна собой — фу-у-у (v)... Тут я переношусь назад в Режицу, в мой класс с большой черной доской... Я вижу качающуюся веревку и пытаюсь остановить ее (•). На доске я вижу число л-264 и рядом с ним пишу п^Ь.

Вот я снова в школе. Жена дала мне линейку (=). Я сам, Соломон Вениаминович (sv), сижу в классе. Я вижу, что мой товарищ написал на доске число 1624/322. Я пытаюсь разглядеть, что еще он написал, но позади меня сидят две ученицы, девочки (г ), которые тоже что-то переписывают и шумят, Ш-ш-ш, говорю я, тише! (г). [I].

По словам Лурия, когда он предлагал Шерешевскому упражнения такого рода, поведение последнего было всегда одинаковым: «Он закрывал глаза, поднимал палец, медленно покачивал им и говорил: «Подождите..., когда на вас был серый костюм..., я сидел напротив, в кресле... да!», а затем он тут же, без колебаний, выкладывал всю нужную информацию, полученную много лет назад.

Как ему это удавалось? У Лурия создалось впечатление, что Шерешевский словно читал какой-то текст, как читал бы раскрытую перед ним книгу. Было ли это похоже на рецепты запоминания, предлагавшиеся древним искусством памяти? Шерешевский наверняка не знал о них. Было ли в пациенте Лурия что-то от Фунеса? Или Борхес столь искусно списал все с натуры? Разумеется, судьба Шерешевского сложилась ничуть не счастливее, чем у Фунеса. Он стал рабом своего чудесного дара. Он не мог поддерживать нормальные отношения с другими людьми, так как ему было трудно сводить воедино свои воспоминания о них; лицо в фас и оно же в профиль были для него двумя разными лицами. Такие же трудности он переживал, пытаясь выполнять самую обычную работу, так как память о всяком новом событии мешала делать то, что требовалось в данный момент. По иронии судьбы Шерешевский окончил свой путь, став чем-то вроде артиста мюзик-холла и превратив свою память в средство заработка.

Случай Шершевского исключителен, но не уникален. В 1932 году одна радиокомпания в США наняла для подсчета голосов на проходивших тогда президентских выборах «гениального вычислителя» — некоего Сало Финкельштейна, который, как говорили, считал быстрее любой из существовавших счетных машин. Позднее Финкельштейн попал под наблюдение психологов У.А.Боусфилда и X.Барри, которые описали его технику счета. Вычисляя, он как будто видел перед собой цифры, написанные его собственным почерком на чистой классной доске. Он мог перемещать эти цифры, складывать, вычитать и манипулировать ими, причем результаты этих действий тоже появлялись на доске.

Люди, подобные Шерешевскому и Финкельштейну, обладают тем, что часто, хотя и неточно, называют фотографической памятью. Это название действительно неправильно, потому что они могут творчески манипулировать хранящимися в памяти образами, а не просто обращаться к ним как к навсегда зафиксированным фактам; на это указывает характер ошибок, которые допускают люди с таким типом памяти. Специальное название этого явления — эйдетизм (от греческого «эйдос» — образ) лишь придает понятию большую наукообразность.

Научное знание об окружающем мире доставляют исследования двух типов: поиск закономерностей, лежащих в основе внешне несходных явлений, и анализ причин изменчивости, т.е. небольших различий между сходными явлениями. Эйдетическая память представляет интерес с обеих точек зрения. Она настолько отличается от способа запоминания, присущего большинству взрослых людей, что само это различие ставит вопрос, который иначе не пришел бы нам в голову: а что для нас нормальная память? Редкость эйдетической памяти в сочетании с тем фактом, что обладание ею, видимо, не приносит большого жизненного успеха, не позволяет считать ее столь уж полезным даром. Значит, способность к синтезу и обобщению прошлого опыта, к абстрагированию от него и даже забыванию прошлых событий, возможно, столь же важна для выживания и эффективной деятельности, как и способность помнить их. Если древнее искусство памяти предназначено для того, чтобы помочь всем нам иногда уподобляться Шерешевскому, Финкельштейну и Фунесу, то его успешность определяется тем, что во всех остальных случаях мы пользуемся нашей обычной памятью.

Хотя эйдетическая память редка у взрослых, она довольно часто встречается у детей. Попробуйте воскресить свои ранние воспоминания, и весьма вероятно, что они придут к вам как ряд моментальньк снимков, зафиксированных или «замороженных» во времени. Именно таковы воспоминания моего собственного детства, о которых я писал в главе 3, или образы из рассказа Ингмара Бергмана. Такие описания — совсем не редкое исключение. В начале нынешнего столетия воображение и память эйдетического типа вызывали большой интерес, до 1935 года было опубликовано более 200 научных статей на эту тему, хотя позже она оказалась в стороне от главньк направлений психологических исследований. Судя по результатам ранних работ, несмотря на относительную редкость эйдетической памяти в зрелом возрасте, она выявлялась примерно у половины учеников начальных классов. В 60-х и 70-х годах нашего века Ральф Хейбер, Ян Фентресс и их сотрудники в США продолжили эти исследования, но обнаружили несколько меньший процент учащихся начальной школы с эйдетической памятью. Тем не менее она встречалась достаточно часто у детей обоего пола независимо от их этнической и социальной принадлежности или успеваемости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)