Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Попытки объяснить все эти сходства и различия процессов памяти основываются на анализе последствий разных по точной локализации, но перекрывающихся повреждений у отдельных больных. Так, у X.М. травма в равной степени затронула обе половины мозга, а у Н.А. коснулась только левого полушария, которое в большей мере имеет дело с словесной, нежели с образной информацией. У обоих этих лиц и у других обследованных больных нарушены нервные пути, включающие гиппокамп и таламус, которые входят в так называемую лимбическую систему. Однако сложность заключается в том, что у каждого больного повреждения мозга в клиническом отношении уникальны. Это не результат контролируемого эксперимента, а непредусмотренные случаи, слишком редкие, чтобы делать на их основании такие же обобщения, как в отношении болезни Альцгеймера или синдрома Корсакова. Стремление нейропсихологов связать наблюдаемые эффекты с определенными структурами и проводящими путями мозга привело в последние годы к попыткам моделировать отдельные типы поражений в экспериментах на обезьянах. Эти эксперименты дали ценные сведения о мозговых механизмах таких расстройств, но привели к острым конфликтам этического плана по вопросу о правомерности преднамеренного повреждения мозга у обезьян с целью лучшего познания процессов, происходящих в человеческом мозгу.

Окна в мозг

Для того чтобы продвинуться в понимании мозговых механизмов памяти дальше подробного изучения последствий травм или врачебных ошибок, нужно иметь возможность заглянуть в мозг человека, когда он чему-то обучается или что-то вспоминает. Сама эта мысль еще совсем недавно казалась несбыточной утопией какого-нибудь сочинителя научной фантастики или философа (они постоянно рассуждают о фантастической машине под названием «цереброскоп»). Однако в последнем десятилетии становится почти реальным то, что некогда казалось немыслимым. Сейчас разработаны новые методы получения изображений мозга, либо неинвазивные, либо почти неинвазивные [7] Не связанные с какими-либо вредными для испытуемого вмешательствами. — Прим. ред.

, которые начинают открывать желаемую перспективу.

Однако самые ранние исследования такого рода никак нельзя было назвать неинвазивными. Я уже упоминал, что в результате операции с целью уменьшить проявления эпилепсии у X.М. был разрушен гиппокамп. Многие годы такой подход оставался стандартным методом лечения некоторых форм этого заболевания (очаговой эпилепсии). Очаговая эпилепсия начинается с возникновения волны электрической активности в относительно небольшой группе нейронов, откуда она распространяется на обширную область мозга. Нейрохирургическая методика состоит в определении локализации клеток, индуцирующих эту активность, и их изоляции, т. е. устранении их связей с другими отделами мозга с целью предотвратить распространение электрической волны. Этот метод связан прежде всего с именем Уайлдера Пенфилда — нейрохирурга из Монреаля. По крайней мере на начальном этапе его применения, в пятидесятые годы, для выявления эпилептогенного очага обнажали поверхность мозга и исследовали ее с помощью электродов, через которые пропускали ток для стимуляции ближайших нейронов. В моем описании это выглядит гораздо страшнее, чем на самом деле. В мозгу нет болевых рецепторов, поэтому все манипуляции после разреза кожи и вскрытия черепной коробки безболезненны. Операцию можно проводить под местной анестезией, и больной может сообщать хирургу об испытываемых при электростимуляции ощущениях.

В ходе лечения этим способом более 1100 больных, преимущественно в пятидесятых годах, Пенфилд и его сотрудники с помощью электродов обследовали значительную часть поверхности мозговой коры. Стимуляция одних зон давала сенсорные ощущения, стимуляция других вызывала двигательные реакции, и Пенфилду удалось показать, что вся поверхность тела как бы «спроецирована» на кору. Карты таких проекций неизменно приводятся теперь в любой книге о мозге. Но сейчас меня интересуют не сами карты, а переживания, о которых сообщали больные, когда Пенфилд раздражал у них ту или иную зону правой и левой височной доли мозга (см. рис. 5.2). Стимуляция вызывала слуховые, зрительные и комбинированные зрительно-слуховые ощущения; больные слышали голоса и музыку, видели людей и разнообразные сцены, у них возникали определенные мысли, воспоминания из прошлой жизни и зрительные образы. Это было не у всех больных и не при всех видах стимуляции, однако исследователей особенно волновали сообщения пациентов о пробуждении воспоминаний, ранее остававшихся скрытыми.

Такие воспоминания были подобны галлюцинациям или сновидениям. Часто вначале появлялись смутные или неполные образы, но при дальнейшей стимуляции они становились все более четкими, пока не превращались в целые эпизоды, вновь переживаемые больными, как если бы «моментальные фотографии» эйдетической памяти переводились на кинопленку и просматривались на экране. Некоторые больные описывали их как «сны», в которых слышались «голоса людей» или виделось «много народу... в столовой; кажется, там же была моя мать». Иногда такие описания носят очень общий характер («собака гонится за кошкой»), в других случаях они гораздо более конкретны («я слышу смех... это мои кузины Бесси и Энн де Вельё», «мать по телефону просит мою тетку зайти к нам вечером») [17].

На основании этих наблюдений тут же был сделан вывод, что следы памяти хранятся в височной доле и их можно пробуждать раздражением соответствующих участков. Тем не менее интерпретация таких данных представляет значительные трудности. Во-первых, тот факт, что стимуляция какой-то области вызывает данное воспоминание, не означает, что оно здесь и «хранится». Можно представить себе, что электростимуляция данного участка приводит к возбуждению его клеток, заставляя их в свою очередь сообщаться с другими зонами, которые и служат «истинными» местами хранения. Во-вторых, еще важнее решить, будет ли результат такой стимуляции «подлинным» воспоминанием о действительном событии или же своего рода «вымыслом», чем-то вроде сновидения или галлюцинации. Сам характер сообщений не позволяет делать уверенных выводов. Наблюдения Пенфилда остаются чрезвычайно интересными, но окончательная интерпретация их пока невозможна.

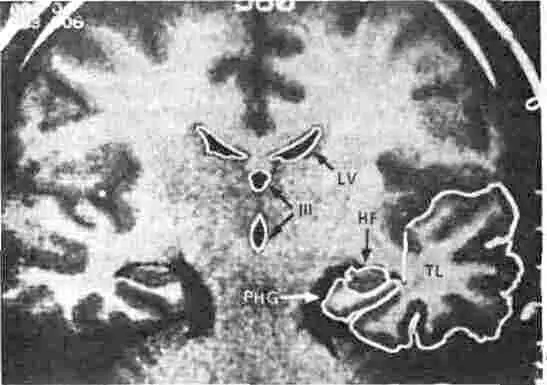

Рис. 5.4. Изображение мозга, полученное с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР). На рисунке показан фронтальный разрез мозга здорового молодого человека, полученный с помощью неинвазивного метода ЯМР. Темные области в центре (III и IV) — желудочки, HF — гиппокамп, РНО — извилина аммонова рога, TL — височная доля. Штрихи справа расположены через 1 см. У больных с синдромом Корсакова эта область заметно атрофирована, а желудочки увеличены. При некоторых других формах амнезии височная доля повреждена и уменьшена в размерах. (Фото любезно предоставил Лэрри Сквайр; из L.R. Squire, D.G. Amarel, G-A. Press, J. Neurosci., 1990, 10, р. 3106-3117.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)