Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Скиннер даже утверждал, будто дети обучаются говорить потому, что получают от старших поощрение за правильно произнесенные слова и наказание за ошибки. Эта теория была разгромлена лингвистом Ноамом Хомским в его знаменитой полемике со Скиннером. По мнению Хомского, язык и даже грамматика запрограммированы в «глубинной структуре» мозга, т. е. представляют один из аспектов того, что я называю специфичностью мозга. Подобно тому как в процессе развития глаз образует с мозгом связи, необходимые для упорядоченного зрения, так и речевые центры мозга, по Хомскому, формируют такие связи, какие нужны для создания упорядоченной грамматики. Следовательно, ребенок на период развития запрограммирован таким образом, что обучается говорить грамматически правильно, хотя сам язык, в котором действуют грамматические правила, формируется опытом — той языковой средой, в которой растет ребенок. Я не уверен, что Хомский именно так разъяснил бы свою мысль, но для меня она служит очень удачным примером соотношения специфичности и пластичности в ходе развития [7]. Теория Хомского, однако, недавно подверглась критике с позиций эволюционизма. См. М. Donald, The Origins of the Modern Mind, Harvard, 1991.

Скиннер еще больше, чем Павлов, выхолащивал из живых организмов биологическую сущность, превращая их в артефакты, роботы для психологических манипуляций и тренировок. Правда, «формируя» своих животных, Скиннер обнаружил, что иногда они вдруг ведут себя неожиданным образом. Изредка у них создаются ассоциации, не предусмотренные обучающим: например, животное может подходить к рычагу в определенном направлении или делать какое-то особое движение, прежде чем нажать на него. Скиннер считал такое поведение «предрассудком», результатом случайно возникшей побочной ассоциации, которая привела к ошибочному обобщению. Однако трудно было отрицать, что животные могут что-то узнавать об окружающем мире путем его исследования без специфической связи между особой формой поведения и соответствующим подкреплением — просто благодаря вниманию к происходящему вокруг него. Это можно было бы назвать случайным научением .

Столкновение с фактами реальной жизни животных стало источником чуть ли не замешательства в рядах бихевиористов (один психолог написал даже статью, которую — видимо, не вполне чувствуя иронию, — озаглавил «Недостойное поведение животных»). Так, например, крысы легко обучаются ориентироваться в лабиринте и различать запахи. Голуби, напротив, неважно различают запахи, а лабиринт для них построить трудно, хотя в принципе возможно. В то же время их легко обучить различению цветов и форм и с помощью пищевого подкрепления заставить клевать, например, световые пятнышки красного, а не зеленого цвета. Многие птицы, в том числе почтовые голуби, хотя и не могут ориентироваться в лабиринте, обладают феноменальной способностью строить внутренние карты окружающего мира, находить дорогу к пунктам, удаленным на тысячи миль, или запоминать места, в которых они гнездились или оставили запас корйа. Такие биологические ограничения на способность обучаться, несомненно, связаны с эволюционной историей тех же крыс и голубей, протекавшей в природных условиях. Крысы — ночные животные, они живут в подземных ходах и ориентируются по звукам, запахам и тактильным ощущениям в значительно большей степени, чем с помощью зрения. Птицы же исследуют мир, пользуясь глазами и клювом и не прибегая к обонянию, поэтому некоторые виды ассоциаций создаются у них гораздо легче, чем другие.

Мне потребовалось известное время, чтобы усвоить эту очевидную истину, а когда я узнал, как легко научить цыпленка не клевать повторно горькую бусину, я решил попытаться выработать ассоциацию между видом бусины и каким-то «посторонним» неприятным воздействием. Я задумал эксперимент, в котором всякий раз, когда цыпленок клевал сухую безвкусную бусину, через его ноги проходил слабый электрический ток. Но сколько бы раз клевание бусины ни сочеталось с ощущением от тока, цыпленок продолжал клевать — пожалуй, даже энергичнее, чем раньше, а иногда и несколько агрессивно. В естественных условиях цыплятам вряд ли приходится устанавливать связь между клеванием и болью в ноге, тогда как связь между клеванием и неприятным вкусом может встречаться довольно часто.

Синапсы Хебба

Тем не менее ключевое положение теории Павлова/Скиннера об ассоциативном механизме научения (т. е. о главной роли регулярного сочетания двух тесно сближенных во времени событий, например звонка или нажатия на рычаг с получением корма) было положено в основу концепции научения и несколько десятилетий занимало ведущее место в англо-американских, советских и восточноевропейских традициях (в Западной Европе, где процветали иные научные школы, его роль была гораздо скромнее.) Больше того, понятие ассоциации, вначале чисто психологическое, под пером Доналда Хебба стало уже и нейробиологическим, а книга этого автора «Организация поведения», вышедшая в 1949 году, содержала четкое обоснование клеточного, нейронного варианта ассоциационизма.

Аргументация Хебба сводилась к следующему. Рассмотрим классический павловский рефлекс при обучении собак выделять слюну на звонок. Предположим, что зрительные и обонятельные рецепторы получают сигналы о виде и запахе пищи и передают их дальше по зрительным и обонятельным путям. Эти сигналы через синаптические соединения доходят наконец до специфических нейронов коры. Сигналы от этих нейронов в свою очередь достигают слюнных желез и вызывают слюноотделение. Это, в сущности, такая же рефлекторная дуга, как в случае коленного рефлекса, хотя она значительно сложнее. Но Хебб предположил, что на эти специфические нейроны поступают сигналы не только от зрительной системы, но и от других систем, например от слуховой, с которой те же нейроны образуют слабые, даже нефункционирующие синапсы. Для активации нейронов коры одних только слуховых сигналов может быть недостаточно. Теперь представим себе, что случится, если непосредственно перед кормлением прозвучит звонок. Звуковой и зрительный сигналы поступят на нейроны коры более или менее одновременно. Для активации этих нейронов достаточно зрительного сигнала, но, по мысли Хебба, при частом сочетании обоих сигналов нейроны активируются в такой степени, что у них начинают функционировать и синапсы от слуховой системы. В конце концов нейрон реагирует уже и на один только слуховой сигнал, что вызывает слюноотделение.

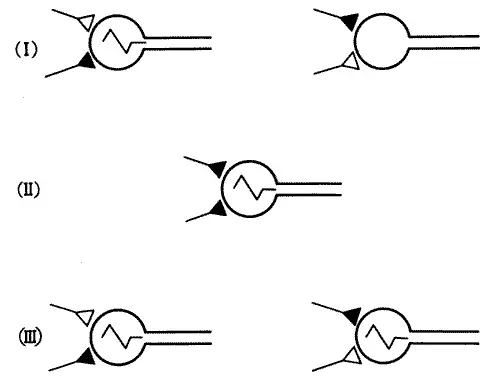

Рис. 6.1. Синапсы Хебба. Согласно Хеббу, следы памяти могут формироваться путем модификации синапсов. На этой схеме показано, как два нейрона образуют синапсы на третьем. Сначала (I), когда активен нижний (темный) синапс, происходит возбуждение третьего нейрона, которое не может быть вызвано через слишком слабый верхний (светлый) синапс. Однако при одновременном воздействии обоих синапсов (II) третий нейрон тоже возбуждается и в нем происходит ряд последовательных биохимических процессов, которые усиливают прежде слабый верхний синапс. В результате (III) верхний синапс приобретает способность сам по себе вызывать реакцию третьего нейрона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)