Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После этого им предлагали на выбор два запаха и сравнивали число мушек, избегавших того или другого запаха. В опытах этого типа, позволявших определить нечто вроде популяционного коэффициента обучаемости, примерно две трети нормальных (немутантных) мушек избегали того запаха, который у них ассоциировался с шоком, и лишь одна треть — запаха, служащего контролем. Эти и другие эксперименты не оставляют сомнения, что даже по самым строгим критериям, используемым в опытах с млекопитающими, у плодовых мушек можно выявить не просто привыкание и сенсибилизацию, а формирование классических и оперантных условных связей на основе зрительных, обонятельных и даже тактильных стимулов.

Слизни и другие моллюски

Увеличение мозга у членистоногих лимитируется, как мы видели, наружным скелетом. Возможность обойти это ограничение имеется у моллюсков, из наземных представителей которых наиболее известны слизни и улитки. В воде безраковинные моллюски могут вырастать до очень больших размеров: таковы кальмары и осьминоги. Как и у членистоногих, нервная система у моллюсков представляет собой ряд ганглиев, в основном размещенных вдоль пищеварительного тракта. Исследования, проведенные в тридцатые и сороковые годы на крупных моллюсках — кальмарах, выявили наличие у них поистине гигантских нервных волокон (аксонов). Такой аксон можно выделить, и благодаря его толщине в него нетрудно ввести электроды. Биологи любят говорить, что для изучения каждой биологической проблемы бог создал идеальный организм. Аксоны кальмаров — прекрасный тому пример, и именно они дали возможность подробно исследовать передвижения ионов и электрические процессы, связанные с возникновением и передачей нервных импульсов (потенциалов действия).

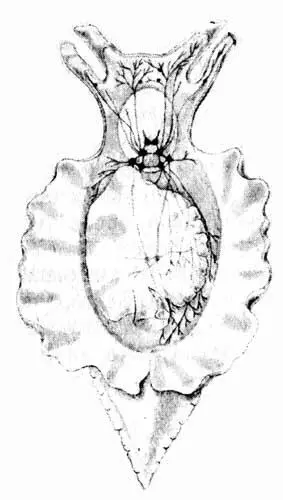

Одну из групп ученых, впервые оценивших достоинства гигантских аксонов кальмара, возглавлял Джон 3.Янг — сотрудник Университетского колледжа в Лондоне. Неизменное увлечение крупными моллюсками привело Янга от кальмаров к новому объекту — осьминогам. В смысле изучения нервной передачи осьминоги не давали больших преимуществ, но Янга привлекли относительно крупные размеры их мозга. Работая в 50-е и 60-е годы на морской биостанции в Неаполе, он начал изучать поведение осьминогов, особенно их способность к научению и вспоминанию. Осьминоги кормятся мелкими ракообразными, и Янг предпринял эксперименты, в которых им показывали большие фигуры белого или черного цвета (например, в форме креста) и одновременно давали пищу (маленького краба). В случае предъявления черного креста осьминог получал электрический удар, как только дотрагивался до краба, а при показе белой фигуры ток отключали. Оказалось, что осьминога можно обучить различать цвета и фигуры и избегать тех, с которыми связаны неприятные ощущения. Пользуясь зрением, а также чрезвычайно чувствительными щупальцами, животные отличали гладкие цилиндрические предметы от шероховатых и тяжелые от легких [7]. Участки мозга, ответственные за хранение следов памяти, по-видимому, находились в одной из его главных долей. Но на этом дальнейший поиск пришлось прекратить. Мозг у осьминогов представляет собой массу мелких нейронов с окружающими их клетками, характер связей между которыми не вполне ясен, и их картирование потребовало бы усилий стольких исследователей, сколько их участвовало в изучении мозга млекопитающих в прошлом веке. Как ни красивы эти моллюски и как ни поучительны данные об их поведении, они не стали тем идеальным организмом, который нужен для познания памяти. Следующее поколение биологов ближе подошло к цели в поисках этого богом данного организма, использовав более примитивного моллюска. В 40-х годах Анжелика Арванитаки, а в 50-х и 60-х Ладислав Таук начали в Париже исследования на морском брюхоногом моллюске Aplysia — гермафродитном организме, который обитает на прибрежных участках дна и кормится водорослями. Аплизия может достигать 30 см в длину и весить до двух килограммов; из нескольких видов этого рода наиболее крупным и популярным у экспериментаторов (я не говорю наилучшим) является калифорнийский ( Aplysia californica ). Центральная нервная система этих животных состоит из нескольких ганглиев, содержащих не более 20 000 нейронов. Четыре ганглия кольцом охватывают кишечник и связаны мощными нервными трактами с крупным абдоминальным ганглием. Для экспериментатора важное преимущество аплизии по сравнению с дрозофилой, у которой столько же нейронов, или осьминогом, у которого их гораздо больше, — очень большие размеры некоторых из этих клеток (примерно до 1 мм в диаметре) и постоянство их расположения, позволяющее легко распознавать их индивидуально у любой особи. Это означает, что у разных препаратов можно подробно исследовать «одну и ту же клетку», ее связи, влияние стимуляции или удаления, т. е. то, что невозможно сделать, работая с другими организмами, описанными в этой главе (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Аплазия. Этот моллюск имеет высокоорганизованную нервную систему с крупными, индивидуально распознаваемыми нейронами, особенно в абдоминальном ганглии.

Обусловленные этим преимущества аплизии столь же высоко ценятся исследователями нейронов, как и возможность использовать гигантские аксоны кальмара для изучения потенциала действия, и были с самого начала очевидны для Арванитаки, Таука и их сотрудников. Однако в последние 25 лет ведущим исследователем процессов научения и памяти у аплизии стал Эрик Кэндел, который вначале работал вместе с Тауком в Париже, а потом перебрался в Нью-Йорк. Многие из полученных им результатов будут обсуждаться в главе 9. Сейчас скажу только, что во время многолетних споров, иногда весьма острых, с теми, кто занимался психологией млекопитающих, Кэндела и его коллег интересовал один вопрос: способны ли аплизии обучаться?

Сравнительно легко было показать, что этим животным свойственны привыкание и сенситизация. Много внимания уделялось изучению рефлексов, лежащих в основе втягивания органов дыхания (жабры и сифона, которые обычно выступают над поверхностью тела) в мантийную полость в ответ на прикосновение к животному. Многократное прикосновение приводило к уменьшению силы и частоты этой реакции, которое иногда сохранялось неделями. Этот эффект может быть формой привыкания, но он столь продолжителен, что были основания рассматривать его по меньшей мере как форму неассоциативного научения. Только в начале восьмидесятых годов были получены убедительные данные в пользу условнорефлекторной природы втягивания жабры и сифона у аплизий. В этих экспериментах безусловным раздражителем служило резкое воздействие на хвостовую область тела, которое сразу же приводило к энергичной реакции жабры и сифона, а условным стимулом было слабое тактильное раздражение сифона, которое обычно вызывает лишь вялое его втягивание. После повторных сочетаний двух стимулов первый из них вызывал такую же сильную реакцию, как и второй [13] В качестве альтернативного объекта для экспериментов, составившего конкуренцию аплизий, нейрофизиолог Дэн Алкон из Вудс-Хоула предложил моллюска Hermissenda . Последний, как и аплизия, имеет просто устроенный мозг, состоящий из небольшого числа относительно крупных, хорошо различимых нейронов. Животное реагирует на вращение и встряхивание таким сокращением мускульной ноги (обычно служащей для прикрепления к субстрату), которое будет в максимальной степени фиксировать его положение. Напротив, реакция на слабый источник света состоит в перемещении к нему, что требует вытягивания ноги. Совмещая воздействие светом и вращение, Алкон установил, что в конце концов Hermissenda начинает реагировать сокращением ноги на одно лишь световое раздражение так же, как и на вращение [9]. И этот тип поведения отвечает всем критериям ассоциативного научения, принятым в психологии млекопитающих. В последнем десятилетии возникло некоторое соперничество между обеими исследовательскими группами, которое вылилось в публичную дискуссию о достоинствах двух моллюсков и приоритете научных данных, полученных двумя коллективами. Это соперничество послужило даже темой научно-популярной книги [10]. Более подробно об этом будет рассказано в последующих главах.

[8].

Интервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)