Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Согласно плану эксперимента, 2-дГ вводят цыплятам, клюющим смоченные метилантранилатом или водой бусины, выжидают полчаса, чтобы в клетках накопился 2-дГ-6Ф, забивают цыплят, извлекают и замораживают их мозг, а потом измеряют в нем радиоактивность. Но задача состоит не в том, чтобы просто выяснить, возросло ли содержание метки в мозгу обученных птенцов по сравнению с контрольными; нужно еще установить, в каком отделе мозга это произошло. Вот здесь-то и нужна методика с использованием 2-дГ. Замороженный мозг помещают в лабораторную разновидность миниатюрной мясорезки, называемую криостатом, и делают серию очень тонких срезов. Срезы переносят на предметные стекла, которые затем прижимают к листу рентгеновской пленки, заворачивают в черную светонепроницаемую бумагу и оставляют в темной комнате. После этого остается подождать несколько дней или месяцев (сроки зависят от количества радиоактивности) и проявить пленку, называемую теперь радиавтографом (а сам процесс называют радиавтографиеи ).

Каждый срез оставит на пленке отпечаток, который будет тем темнее, чем больше радиоактивной метки содержалось в ткани. Степень затемненности каждого участка измеряют с помощью автоматического сканера, который своим тонким лучом прощупывает изображение и регистрирует поглощение света. С помощью компьютера черно-белое изображение можно перевести в цветное, которое легче и приятнее рассматривать, хотя цвета совершенно условны и не дают никакой дополнительной информации. Теперь можно сравнить количество метки последовательно в каждом отделе мозга контрольных и обучавшихся цыплят и попытаться выявить разницу. Я проводил такой опыт четыре сумасшедших недели в 1980 году вместе с фанатично преданной делу Маргарет Кошут — специалистом по радиоавтографии из Варшавы, а на следующий год повторил его более углубленно с нейроанатомом из Будапешта Андрашем Чиллагом, который помог идентифицировать те анатомические структуры, где Маргарет и я обнаружили изменения.

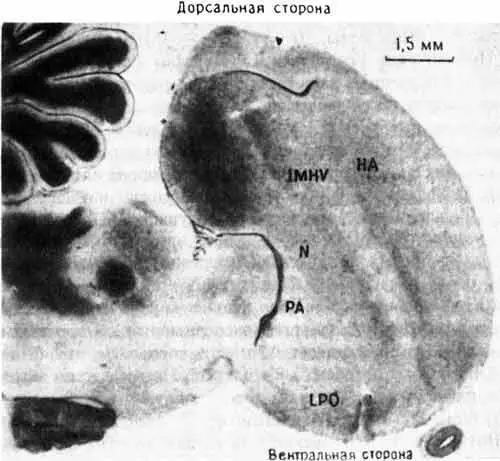

Результаты были ясны. Два участка — IMHV (Intermediate Medial Hyperstriatum Ventrale) и LPO (Lobus Parolfactorius) — «светились» у обученных животных сильнее, чем у контрольных. При этом сразу после обучения содержание радиоактивной метки было особенно высоким в левом IMHV и в левом LPO. Иначе говоря, несмотря на двустороннюю симметрию куриного мозга, состоящего, как и у млекопитающих, из двух внешне идентичных полушарий, эффект обучения был асимметричен: научением у цыплят в большей мере ведало левое полушарие [5] [30].

Эти результаты были важны для нас по нескольким причинам. Во-первых, было очень интересно найти изменение в IMHV после выработки пассивного избегания, потому что Габриел Хорн раньше уже показал ключевую роль этой области мозга в импринтинге. Результаты экспериментов с пассивным избеганием и импринтингом начинали совпадать, что было хорошей новостью для обеих лабораторий. Но ни его, ни наша лаборатория не имела ни малейшего понятия, какой может быть функциональная связь (если она вообще существует) между IMHV и LPO или какова роль каждой из этих областей в деятельности мозга. Насколько мы знали, у цыплят IMHV представляет собой нечто вроде «ассоциативной коры» млекопитающих — области, где сходятся и, вероятно, интегрируются сигналы от многих сенсорных систем. Еще меньше ясности было в отношении LPO. Некоторые исследователи считали эту долю в основном «выходной» областью, координирующей двигательные реакции, в том числе клевание. По мнению других, она имела больше отношения к эмоциональным реакциям птиц, во всяком случае к чувству опасности и к ощущению неприятного вкуса (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Разрез переднего мозга цыпленка. На этой микрофотографии показано расположение IMHV и LPO. Другие отделы мозга: НА — hyperstriatum accessorium; N — neostriatum; PA — paleostriatum augmentatum. Темноокрашенная древовидная структура слева вверху — мозжечок.

Во-вторых, полученные результаты подтвердили то, о чем мы уже начинали догадываться: выраженную функциональную разницу между левой и правой частями мозга у кур. Накапливалось все больше данных о латерализации функций в мозгу у птиц; в частности, цыплята ведут себя по-разному, реагируя на предметы, которые видят правым или левым глазом [8], тогда как у певчих птиц, таких, как канарейки и зебровые амадины, «центр пения» расположен в одном из отделов левого полушария довольно близко к IMHV [9]. Но в то время мы не представляли себе, о чем могут говорить эти различия между двумя половинами мозга. Некоторые догадки появятся в конце следующей главы.

В-третьих, эти результаты имели и практическое значение: теперь мы узнали, где следует искать другие возможные изменения. Сконцентрировав внимание на IMHV и LPO и отбрасывая «ненужные» нам ткани, мы могли надеяться усилить любой изучавшийся эффект путем снижения уровня фонового шума. Обе указанные области очень малы; иссеченные из мозга, они весят не более двух миллиграммов каждая. Андраш придумал специальную пластмассовую форму, в которую мы помещали мозг, делали его срезы бритвенным лезвием, а потом тонким скальпелем вырезали под микроскопом нужные участки. Теперь мы были готовы двигаться дальше.

Второй критерий: ход изменений во времени.

А. Биохимия

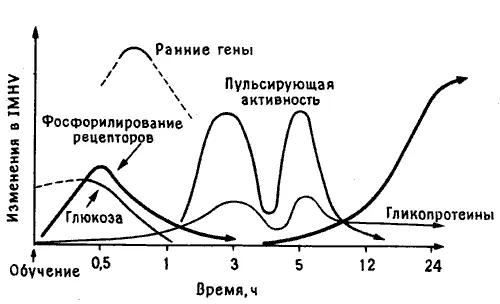

Если выводы Мэри Гиббс о фазах памяти (см. рис. 10.1) были верны, то следовало ожидать, что в первые минуты или часы после клевания горькой бусины в левых, а возможно, и в правых IMHV и LPO будет происходить ряд клеточных изменений, связанных с этими фазами. Поскольку в следующих абзацах речь пойдет о чистой биохимии и я не вижу способа избежать этого, читатель, который не переносит всех этих подробностей, может найти обобщенную схему описываемых процессов на рис. 10.3, а потом перепрыгнуть сразу на страницу 34. Но биохимия — мой хлеб, и я искренне надеюсь, что все эти детали заслуживают хотя бы беглого знакомства с ними.

Рис. 10.3. Молекулярный каскад памяти. Кривые схематически показывают последовательность молекулярных изменений, наблюдаемых в IMHV цыпленка в разные сроки после опыта с горькой бусиной.

Мы еще раньше обнаружили кратковременное повышение активности мускариновых рецепторов ацетилхолина. Если бы я работал, как полагается, систематически, то я должен был бы вернуться назад и подробно выяснить, что происходит с этими и другими рецепторами в IMHV. Но я сделал это лишь спустя несколько лет и показал тогда, что сильнее всего изменялось содержание NMDA-рецепторов для глутамата, о которых я говорил в предыдущей главе (и не буду касаться их снова). Но сначала мое внимание привлекли полученные на гиппокампе данные о роли фосфорилированных белков в синаптических мембранах (см. гл. 9). Я не мог устоять перед искушением изучить их у цыплят, может быть потому, что много лет назад моя собственная диссертация была посвящена этим белкам, хотя тогда я не осознавал в полной мере их значение (см. гл. 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)