Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни

- Название:Депрессия. От реакции до болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нева

- Год:2006

- Город:СПб

- ISBN:5-7654-4848-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни краткое содержание

Депрессия. От реакции до болезни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

7. Клинические Павловские чтения. Сборник работ. Выпуск первый. – СПб.: Издательство «Петрополис», 2000.

8. II Клинические Павловские чтения: «Психосоматика». Сборник работ. Выпуск второй. – СПб.: Издательство «Петрополис», 2001.

9. IIIКлинические Павловские чтения: «Депрессия». Сборник работ. Выпуск третий. – СПб.: Издательство «Человек», 2001.

10. Курпатов А.В., Аверьянов Г.Г.Психические расстройства в практике врача общего профиля. – СПб.: Издательство «Петрополис», 2001.

11. Мосолов С.Н.Клиническое применение современных антидепрессантов. – СПб.: Медицинское информационное агентство, 1995.

12. Тополянский В.Д., Струковская М.В.Психосоматические расстройства. – М.: Медицина, 1986.

13. Сметанников П.Г.Психиатрия: Краткое руководство для врачей. – СПб.: Издательство СПб МАПО, 1994.

14. Ярошевский М.Г.Наука о поведении: русский путь. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.

Приложение №1

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА: ЗАДАЧИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ [3]

Есть ли ахиллесова пята у психиатрии? Эту заветную, слабую в анатомическом отношении часть пытались найти многие – от борцов за права человека до антипсихиатров в лице самих психиатров. Долгое время казалось, что психиатрический баркас вообще непотопляем, однако этот «Титаник» все-таки нашел свой «айсберг», причем находка эта обнаружилась на самом видном месте: моментом истины стала депрессия. Эффективность ее лечения, даже при условии своевременной диагностики и адекватной терапии, не превышает 60%. К 2020 году, по данным ВОЗ, смертность от депрессии превысит смертность от рака и выйдет таким образом на второе место, оставив впереди себя только сердечнососудистые заболевания. Эти данные, надо полагать, говорят сами за себя.

Впрочем, психотерапия, которой данными обстоятельствами была дарована возможность заявить о себе как о самостоятельной и серьезной научной дисциплине, оказалась к этому «промаху» психиатрии совершенно неподготовленной. Единственный, может быть, ее шанс начал в буквальном смысле этого слова таять на глазах. Что ж, все это дает повод посмотреть и адекватно оценить ошибки той и другой науки – психиатрии и психотерапии, а также показать, что, несмотря на все оговорки и нюансы, это все-таки принципиально различные специальности, хотя и не мыслимые друг без друга. Наконец, нельзя забывать и том, что задача лечения депрессивных расстройств требует своего решения.

Почему психиатрия встретила существенные трудности именно в вопросе диагностики и лечения депрессивных расстройств? В случае иных психических заболеваний, принадлежащих к сфере «больной психиатрии», задачи врача-психиатра сводятся к всесторонней диагностике психического расстройства и назначению соответствующего лечения. При этом предполагается, что подавляющее большинство заболеваний, относящихся к этой области (за исключением разве что реактивных и экзогенных психозов), являются органическими, хроническими и по большому счету неизбежными, то есть терапия близка по своей сути к полиативной, что, впрочем, по понятным причинам мало кого смущает.

Ситуация же с депрессией предстает в совершенно ином свете. Что касается депрессии в рамках маниакально-депрессивного психоза, то ее удельный вес относительно невелик, а терапия трициклическими антидепрессантами и ингибиторами МАО вполне удовлетворительна. Но львиная доля депрессивных расстройств относится к циклотимному уровню, где значимость психогенных факторов оказывается не меньшей, а то и большей, нежели непосредственная роль эндогении [15]. Наконец, уже ни для кого не секрет, что реактивные депрессии, депрессии в рамках социально-стрессовых расстройств [1] и депрессии дистимического характера представляют собой, вообще говоря, отдельную проблему. Пограничная психиатрия всегда была в каком-то смысле бесхозной, теперь же, в условиях неуклонного роста депрессивных расстройств пограничного уровня, от «прав» на нее, кажется, все уже готовы отказаться.

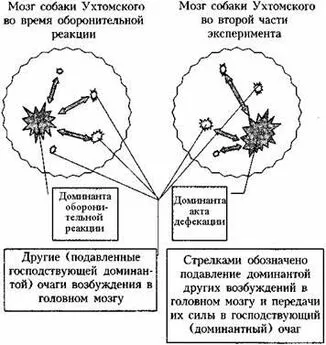

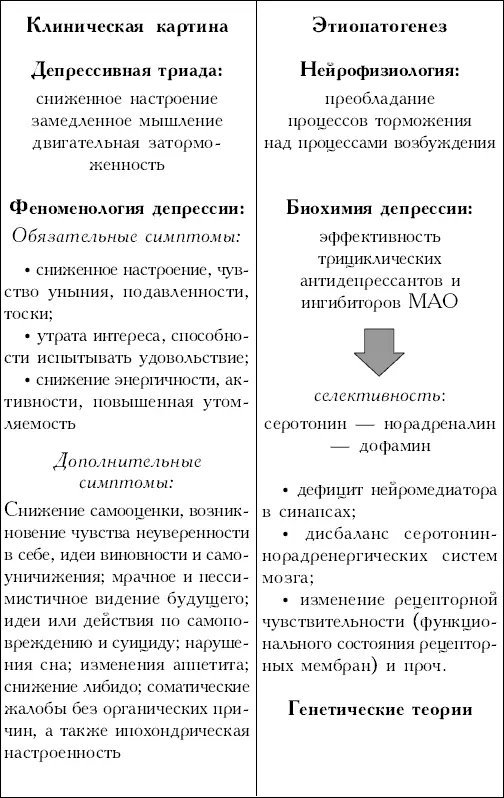

Что «видит» психиатр, анализируя депрессивного больного? Психиатр отечественной школы видит классическую «депрессивную триаду», психиатр, впитавший в себя дух МКБ-10, – феноменологию депрессии. Если же мы коснемся вопросов этиопатогенеза, то здесь, с одной стороны, нейрофизиологическая трактовка депрессии: преобладание процессов торможения над процессами возбуждения, с другой – нейромедиаторные теории, которые возникли, надо признать, как попытка объяснения случайно обнаруженного тимоаналиптического эффекта у ниаламида и имипрамина (см. схему №1).

Действовать на процессы возбуждения и торможения в головном мозгу психиатру затруднительно, хотя эффекты электросудорожной терапии отрицать нельзя, однако понятно, что и применять ее во всех случаях депрессии не станешь. Состоятельности нейромедиаторных теорий хотелось бы пусть даже и кратко, но коснуться отдельно, учитывая их абсолютное лидерство на научном небосклоне, обусловленное в значительной мере трудами маркетологов крупнейших фармацевтических гигантов.

По современным представлениям, депрессия развивается в результате дисбаланса серотонин-норадренергических систем мозга. Считается, что мы боремся с депрессией путем избирательной блокады обратного захвата серотонина в противовес блокирующему эффекту препарата на обратный захват норадреналина. Чем больше первый и меньше второй, тем выше эффект антидепрессивной терапии. Однако же безусловным лидером среди антидепрессантов является амитриптилин, избирательность действия которого не превышает 2,8 раза, тогда как избирательность флуоксетина составляет 23 раза, пароксетина – 280, сертралина – 840, циталопрама – 3400 раз! [12]

Схема №1

Депрессия глазами психиатра

Чтобы сгладить этот парадокс, стали говорить не об избирательности действия антидепрессанта, но о силе его блокирующего действия. Впрочем, и по этому показателю перечисленные новые антидепрессанты превосходят амитриптилин, однако очевидно уступают ему по терапевтическому эффекту. С другой стороны, тримипрамин, например, будучи вполне хорошим антидепрессантом, обнаруживает относительно слабую блокирующую активность в отношении всех нейромедиаторов, а кокаин, будучи прекрасным ингибитором обратного захвата нейромедиаторов, не только не демонстрирует какой-либо тимоаналептической активности, но, напротив, зачастую усугубляет течение депрессии. Наконец, абсолютно непонятно, почему один антидепрессант работает, а другой – нет, тогда как их механизмы действия, по утверждению фармакологов, одинаковы…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: