Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Название:Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00074-192-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли краткое содержание

Это исследование дает новое понимание того, что значит находиться в сознании и без сознания, каким образом то, что мы не осознаем, побуждает нас действовать, как мозг решает, какие стимулы допустить до сознания, а какие нет.

Станислас Деан опирается на потрясающие исследования, проведенные в ведущих лабораториях мира. Это исследования зрительных иллюзий, речевых стимулов, пациентов в состоянии комы, в вегетативном состоянии, больных с различными поражениями мозга, в состоянии сна, при анестезии. И выявляет нейронные маркеры, которые свидетельствуют о сознающем мозге. Об уникальном человеческом сознании.

Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

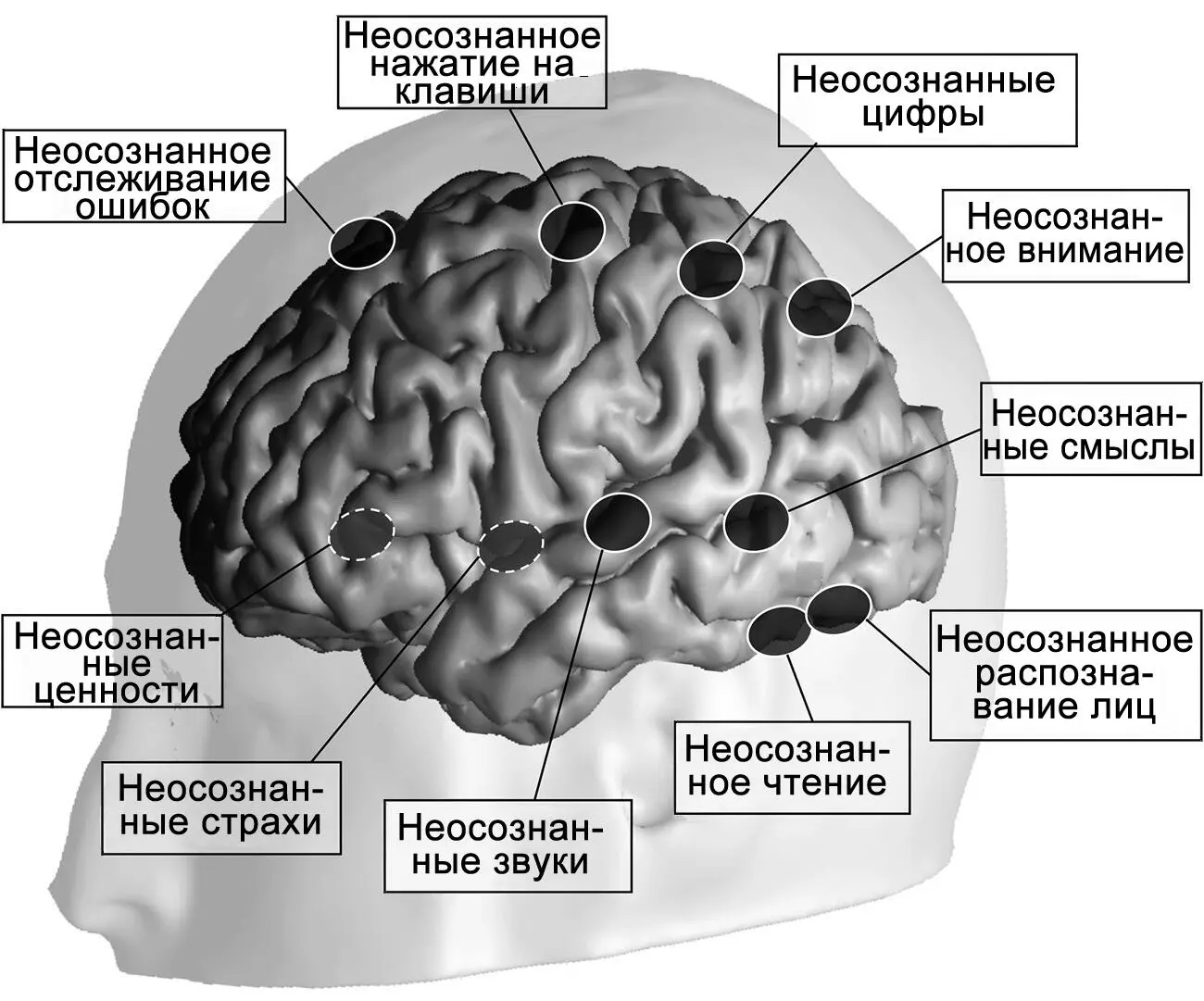

Рисунок 13.Бессознательная деятельность человеческого мозга. На данном рисунке показаны лишь некоторые из множества цепочек, которые активируются, когда мы того не сознаем. Сегодня ученые считают, что практически любой имеющийся в мозгу процессор может работать без участия сознания. Для удобства понимания каждая операция «привязана» к тому участку мозга, где она преобладает, однако следует помнить, что такого рода специализация нейронов основывается на работе всей нейронной цепи. Некоторые бессознательные процессоры нашего мозга находятся в подкорковых структурах (на рисунке — пунктирные овалы) и нередко выполняют функции, которые возникли на самой заре эволюции, например, фиксируют пугающие стимулы, которые предупреждают нас о надвигающейся опасности. Другие процессы задействуют различные участки коры головного мозга. К работе за пределами сознания приспособлены даже высокоуровневые области коры, которые работают с воспринимаемыми извне познаниями из области культуры, например с чтением или математическими расчетами

Идею превосходства грубой работы бессознательного над медленным сознательным мышлением предвосхитил Анри Пуанкаре в своей работе «Наука и гипотеза» (1902):

«Я» подсознательное нисколько не «ниже», чем «я» сознательное; оно отнюдь не имеет исключительно механического характера, но способно к распознаванию, обладает тактом, чувством изящного; оно умеет выбирать и отгадывать. Да что там! Оно лучше умеет отгадывать, чем «я» сознательное, ибо ему удается то, перед чем другое «я» оказывается бессильно. Одним словом, не является ли подсознательное «я» чем-то более высшим, чем «я» сознательное?»

Современная наука дает однозначно утвердительный ответ на этот вопрос. Подсознательная деятельность нашего мозга во многих отношениях превосходит возможности его сознательной части. Наше зрение ежесекундно распознает формы и объекты с любого ракурса, выполняя задачи, которые не под силу самым совершенным компьютерным программам. А решая математические задачи, мы всякий раз пользуемся вычислительными ресурсами бессознательного.

Впрочем, увлекаться тоже не стоит. Некоторые когнитивные психологи предполагают даже, что сознание — это не более чем миф, свойство симпатичное, но нефункциональное, примерно как глазурь на торте 88. По мнению этих психологов, вся умственная деятельность, лежащая в основе наших решений и поступков, совершается бессознательно, а сознание — это не более чем побочный эффект, водитель с заднего сиденья, который внимательно следит за бессознательной деятельностью мозга, но ничего не делает сам. Мы — узники собственной матрицы, наш опыт сознательной жизни иллюзорен, все наши решения принимаются не нами, а идущими в глубине бессознательными процессами.

В следующей главе мы опровергнем эту зомби-теорию. Я считаю, что сознание — это биологическое свойство, развившееся в ходе эволюции потому, что оно было полезно. Следовательно, у сознания должна быть собственная когнитивная ниша, оно должно решать задачу, которая не под силу имеющимся специализированным системам бессознательного.

Пуанкаре со свойственной ему прозорливостью заметил, что, как ни велика сублиминальная мощь мозга, бессознательные шестеренки математика принимаются крутиться лишь после того, как тот активно возьмется за задачу на сознательном уровне, в фазе инициации. Да и потом, после того как прозвучит «эврика», лишь сознательное мышление сможет аккуратно, шаг за шагом проверить выданные бессознательным результаты. О том же пишет Генри Мур в своей книге «Скульптор говорит» (1937):

«Нелогичная, инстинктивная, подсознательная часть разума в работе [художника] необходима, но не обойтись ему и без сознательной части разума, которая тоже отнюдь не бездействует. Работая, художник вкладывает в свой труд всю свою личность, и сознательная ее часть берет на себя разрешение конфликтов, управляет воспоминаниями и не позволяет творцу идти в две стороны одновременно».

Итак, теперь мы готовы перейти в совершенно особый мир — мир сознания.

3. Зачем нам сознание?

Зачем возникло сознание? Есть ли функции, для выполнения которых требуется только активное сознание? Или же сознание — это не более чем побочный эффект, бесполезная или даже иллюзорная особенность, случайно развившаяся у нашего биологического вида? На самом деле сознание выполняет ряд особых функций, которые не могут быть реализованы силами бессознательного. Информация, которую мы воспринимаем бессознательно, недолговечна, а информация, которую мы воспринимаем сознательно, стабильна, и мы можем хранить ее так долго, как пожелаем. Кроме того, сознание сжимает поступающие данные, сводит обширный поток сенсорной информации к небольшому набору тщательно отобранных компактных символов. Переписанные таким образом данные могут быть отправлены на следующий этап обработки — в итоге мы можем производить и контролировать целые цепочки операций, примерно так же, как это делает компьютер. Передача и распространение информации — крайне важная функция сознания. У людей ее реализации способствует речь — с ее помощью мы распространяем собственные сознательные мысли по сети социальных связей.

Известные нам на сей день особенности распределения сознания указывают на его эффективность.

Уильям Джеймс. Принципы психологии, 1890Не много было в биологии вопросов, которые вызывали бы такие же ожесточенные споры, как теория финализма, или телеология. Ученые спорили о том, можно ли считать, что органы были созданы или эволюционировали для исполнения некоей конкретной функции («финальной цели», или telos ( греч . - τέλος). До появления трудов Дарвина финализм был общепринятой теорией, поскольку во всех предметах и явлениях человек усматривал руку Творца. Великий французский анатом Жорж Кювье, рассуждая о функциях различных частей тела, постоянно обращался к телеологии: когти, как он утверждал, существуют для того, чтобы схватить добычу, легкие — для дыхания, а само наличие подобных финальных целей является предпосылкой к существованию организма как единого целого.

Позже эта картина мира претерпела радикальные изменения — явился Дарвин, считавший, что над природой властвует не преднамеренный расчет, а естественный отбор, никем не направляемая сила, слепо изменяющая биосферу. В картине мира по Дарвину не было места акту целенаправленного божественного творения. Развившиеся в ходе эволюции органы не были созданы для исполнения своих функций; они попросту давали животному репродуктивное преимущество. Столкнувшись со столь революционными взглядами, противники теории эволюции принялись забрасывать Дарвина примерами бесполезных, с их точки зрения, изменений в организме, не дающих никакого преимущества носителю. Зачем, например, павлину такой большой, прямо-таки огромный, неудобный хвост? Зачем природа снабдила вымершего ирландского оленя мегалоцеруса огромными рогами в четыре метра размахом — эти рога были так велики, что считалось даже, будто именно они стали причиной вымирания вида. Дарвин же всякий раз сводил дело к половому отбору: для самцов, конкурирующих за внимание самки, хвосты и рога становятся сложным, пышным, привлекательным доказательством их достоинств как партнера. Урок был ясен: органы тела не имеют изначально заданной им функции, и даже самые неуклюжие творения эволюции могут стать для своих владельцев источником конкурентного преимущества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джозеф Аннибали - Тревожный мозг [Как успокоить мысли, исцелить разум и вернуть контроль над собственной жизнью]](/books/1062513/dzhozef-annibali-trevozhnyj-mozg-kak-uspokoit-mysl.webp)