Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Название:Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00074-192-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли краткое содержание

Это исследование дает новое понимание того, что значит находиться в сознании и без сознания, каким образом то, что мы не осознаем, побуждает нас действовать, как мозг решает, какие стимулы допустить до сознания, а какие нет.

Станислас Деан опирается на потрясающие исследования, проведенные в ведущих лабораториях мира. Это исследования зрительных иллюзий, речевых стимулов, пациентов в состоянии комы, в вегетативном состоянии, больных с различными поражениями мозга, в состоянии сна, при анестезии. И выявляет нейронные маркеры, которые свидетельствуют о сознающем мозге. Об уникальном человеческом сознании.

Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, понятно нам еще далеко не все, однако наука о сознании давно уже вышла за рамки простой гипотезы. Мы можем взяться за медицину. В бесчисленных больницах по всему миру лежат тысячи пациентов, пребывающих в коме или в вегетативном состоянии. Они полностью изолированы от мира, обездвижены, лишены речи, мозг их поражен в результате инсульта, аварии или кислородного голодания. Вернутся ли они в сознание? Что, если некоторые уже вернулись, но остаются «заперты» и не могут дать нам знать об этом? Быть может, мы, исследователи мозга, сумеем создать монитор, отражающий осознанные переживания в реальном времени, и тем самым помочь им?

Сегодня в моей лаборатории разрабатываются новые тесты, с помощью которых можно будет точно определить, находится ли человек в сознании. Информация об автографах сознания уже оказалась полезна многим клиникам, в которых содержатся коматозные больные, а вскоре мы с ее помощью сможем узнать, есть ли сознание у новорожденного младенца и в какой момент оно у него появляется. Конечно, никакая наука не станет превращать свои открытия в требования к другим, но я убежден, что, поняв, наделены ли коматозные пациенты или младенцы сознанием, мы сможем принимать более этичные решения по отношению к ним.

Еще одно интереснейшее применение науки о сознании лежит в области вычислительных технологий. Сможем ли мы когда-нибудь создать подобие нейронных цепей in silico? Достаточно ли у нас знаний для того, чтобы построить наделенный сознанием компьютер? Если нет, то в какую сторону нам следует двигаться? Теория сознания будет совершенствоваться, и в конце концов мы, вероятно, все же сумеем создать электронный чип с искусственной архитектурой, имитирующей деятельность живых нейронов и нейронных цепей. А что потом — машина, которая осознает себя? Сможем ли мы наделить ее чувством собственного «я» и свободой воли?

Итак, я приглашаю вас в путешествие на передний край науки, в квест, который придаст новый глубокий смысл греческому призыву «Познай себя».

1. Сознание на лабораторном столе

Как исследования сознания превратились в науку? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется начать с простейшего определения темы. Отложив на будущее неоднозначные вопросы свободы воли и самосознания, мы сконцентрировали свои усилия на гораздо менее глобальном вопросе доступа в сознательный опыт. Почему одни наши ощущения преобразуются в осознанное восприятие, а другие — нет? Проведя ряд несложных экспериментов, мы сумели создать минимальный контраст между сознательным и предсознательным восприятием. Сегодня мы можем в буквальном смысле слова превращать изображение в видимое или невидимое, как пожелаем, и полностью контролируем эксперимент. Мы выявили пороговые состояния, в которых один и тот же образ видим только половину времени, и благодаря этому можем даже заставить мозг переключаться самостоятельно, не трогая самого изображения. Затем нам очень важно получить интроспекцию наблюдателя, поскольку на ее основе мы узнаем о том, что проникло в сознание. В конце концов мы создали несложную исследовательскую программу, посвященную поиску объективных механизмов субъективных состояний, систематически возникающих в мозгу «автографов» — деятельности, которая свидетельствует о переходе от предсознательного восприятия к сознательному.

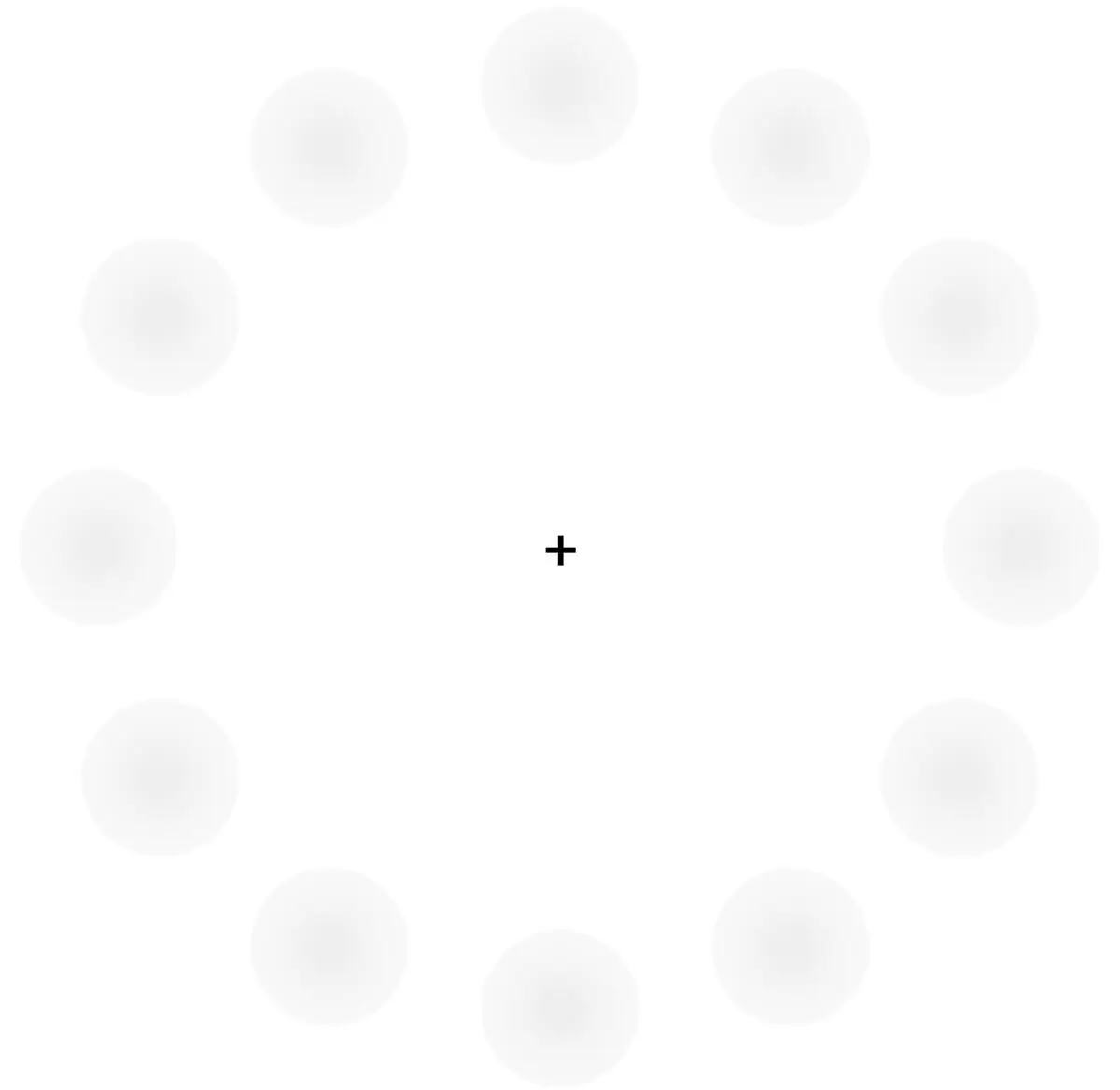

Посмотрите на визуальную иллюзию на рис. 3: двенадцать светло-серых точек вокруг черного креста. Теперь смотрите только на крест. Через несколько секунд часть серых точек побледнеет и как бы исчезнет. Они будут оставаться невидимыми несколько секунд, а потом появятся снова. Порой исчезают все точки, и страница оказывается пуста, но через несколько секунд они появляются снова и имеют более темный цвет, чем прежде.

Объективно рисунок остается неизменным, но субъективно вы то осознаете его, то нет, причем переход от одного к другому происходит более-менее случайным образом. Данное глубокое наблюдение и легло в основу современной науки о сознании. В 90-е годы XX века нобелевский лауреат Фрэнсис Крик совместно с нейробиологом Кристофом Кохом пришел к выводу, что подобные визуальные иллюзии дают ученым возможность отследить дальнейшую судьбу попадающих в мозг сознательных и предсознательных стимулов 1.

Рисунок 3.Оптическая иллюзия, известная как «эффект Трокслера», — один из множества примеров манипулирования субъективным содержанием сознания. Сфокусируйте взгляд на крестике и не отводите глаз. Через несколько секунд часть серых пятен исчезнет, а потом пятна начнут появляться вновь то тут, то там. Само изображение не меняется — меняется лишь субъективное его восприятие. Изменения эти происходят где-то у нас в голове, но можем ли мы их отследить?

Разработанная для этого программа исследований несложна, по крайней мере в том, что касается концепции. Так, в ходе эксперимента с двенадцатью точками мы, например, можем зафиксировать импульсы, исходящие от нейронов разных участков мозга в момент, когда человек видит эти точки, и сравнить эти импульсы с другими, зафиксированными тогда, когда человек точек не видел. Крик и Кох сочли зрение особенно подходящим для исследования доменом не только потому, что мы все лучше и точнее разбираемся в том, какие нейронные цепи передают визуальную информацию от сетчатки глаза к коре головного мозга, но и потому, что визуальных иллюзий уже придумано бесчисленное множество, и с их помощью можно отделить видимые стимулы от невидимых 2. Есть ли у них что-то общее? Существует ли особый тип мозговой деятельности, сопутствующий всем сознательным состояниям и являющийся общим для всех «автографом» доступа в сознательный опыт? Если бы подобный тип мозговой деятельности действительно удалось обнаружить, это открытие стало бы огромным шагом вперед в области исследований сознания.

Со свойственным им прагматизмом Крик и Кох закатали рукава и взялись за работу. Десятки лабораторий под их руководством принялись изучать сознание с помощью экспериментов, взяв на вооружение простейшие визуальные иллюзии вроде той, с которой вы только что познакомились. У этой исследовательской программы имелось три отличительные черты, благодаря которым исследование сознания вдруг стало возможно вести через эксперимент. Во-первых, для работы с иллюзиями не надо изобретать сложных определений понятия сознания — достаточно знать, видит человек иллюзию или не видит (это я и называю доступом в сознательный опыт). Во-вторых, в распоряжении исследователей оказались многие десятки иллюзий — мы еще увидим, что ученые-когнитивисты научились делать невидимыми слова, картинки, звуки и даже горилл. И в-третьих, все эти иллюзии глубоко субъективны — только вы один можете сказать, когда вы перестали видеть точки и какие именно точки исчезли из вашего сознания. При этом результат эксперимента можно воспроизвести: всякий, кто посмотрит на рисунок, сообщит, что с ним произошло то же самое. Отрицать это бессмысленно: все мы видим, что у нас в сознании действительно происходит нечто вполне реальное, интересное и захватывающее. Относиться к этому приходится со всей серьезностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джозеф Аннибали - Тревожный мозг [Как успокоить мысли, исцелить разум и вернуть контроль над собственной жизнью]](/books/1062513/dzhozef-annibali-trevozhnyj-mozg-kak-uspokoit-mysl.webp)