Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Название:Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00074-192-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли краткое содержание

Это исследование дает новое понимание того, что значит находиться в сознании и без сознания, каким образом то, что мы не осознаем, побуждает нас действовать, как мозг решает, какие стимулы допустить до сознания, а какие нет.

Станислас Деан опирается на потрясающие исследования, проведенные в ведущих лабораториях мира. Это исследования зрительных иллюзий, речевых стимулов, пациентов в состоянии комы, в вегетативном состоянии, больных с различными поражениями мозга, в состоянии сна, при анестезии. И выявляет нейронные маркеры, которые свидетельствуют о сознающем мозге. Об уникальном человеческом сознании.

Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Геометрия клетки такова, что синаптический разряд активного нейрона движется от вынесенных наружу дендритов к телу клетки. Нейроны одной группы расположены параллельно по отношению друг к другу, их электрические заряды складываются, и на поверхности головы возникает медленная волна с отрицательным зарядом, местоположение которой соответствует местоположению областей, кодирующих сознательный стимул 42. Но нейронов с подавленной активностью по-прежнему больше — и их разряды, складываясь, образуют электрический разряд с положительным потенциалом. Число подавленных нейронов превосходит количество активных во много раз, поэтому в итоге разряды с положительным потенциалом складываются в большую волну на поверхности головы — в волну РЗ, которую мы с легкостью фиксируем всякий раз при возникновении доступа в сознательный опыт 43. Вот и все — мы объяснили появление второго автографа сознания.

Моя теория прекрасно объясняет, почему волна РЗ так сильна, универсальна и воспроизводится снова и снова: она указывает в основном на то, что не имеет отношения к нашим текущим мыслям. Содержимое сознания связано не с массированным положительным разрядом, а с локальным отрицательным. Эдвард Фогель и его коллеги из Университета Орегона подтвердили эту идею, опубликовав работу, в которой чудесно продемонстрировали связь отрицательного напряжения в теменной коре с текущей рабочей памятью, содержащей пространственные структуры 44. Всякий раз, когда мы запоминаем несколько предметов, слабое отрицательное напряжение позволяет точно определить, сколько предметов мы видели и где они находились. Напряжение сохраняется ровно столько, сколько мы помним о предметах, усиливается, когда мы заносим предметы в память, становится особенно интенсивным, когда мы уже не можем удержать все предметы в памяти, исчезает, когда мы забываем о них, и всегда неизменно указывает на то, сколько предметов мы помним. В работе Эдварда Фогеля отрицательное напряжение в точности очерчивает границы сознательной репрезентации в полном соответствии с теорией рабочего пространства.

Имитация активации сознания

Науке о реальности недостаточно больше феноменологического ответа на вопрос «как?» — теперь ей требуется ответ математический.

Гастон Башляр. Формирование аналитического ума, 1938Складывая в глобальном рабочем пространстве рисунок из активных и бездействующих нейронов, доступ в сознательный опыт формирует нашу мысль. Возможно, этого метафорического образа уже достаточно для того, чтобы мы могли интуитивно понять, что есть сознание, однако на смену ему все равно должна прийти более сложная математическая теория, объясняющая, как работают нейронные сети и почему они генерируют нейрофизиологические автографы, которые мы наблюдаем на макроскопической записи. В попытке дать точный ответ на эти вопросы мы с Жан-Пьером Шанжо принялись разрабатывать компьютерные имитации нейронных сетей, обладающие некоторыми основными свойствами доступа в сознательный опыт 45.

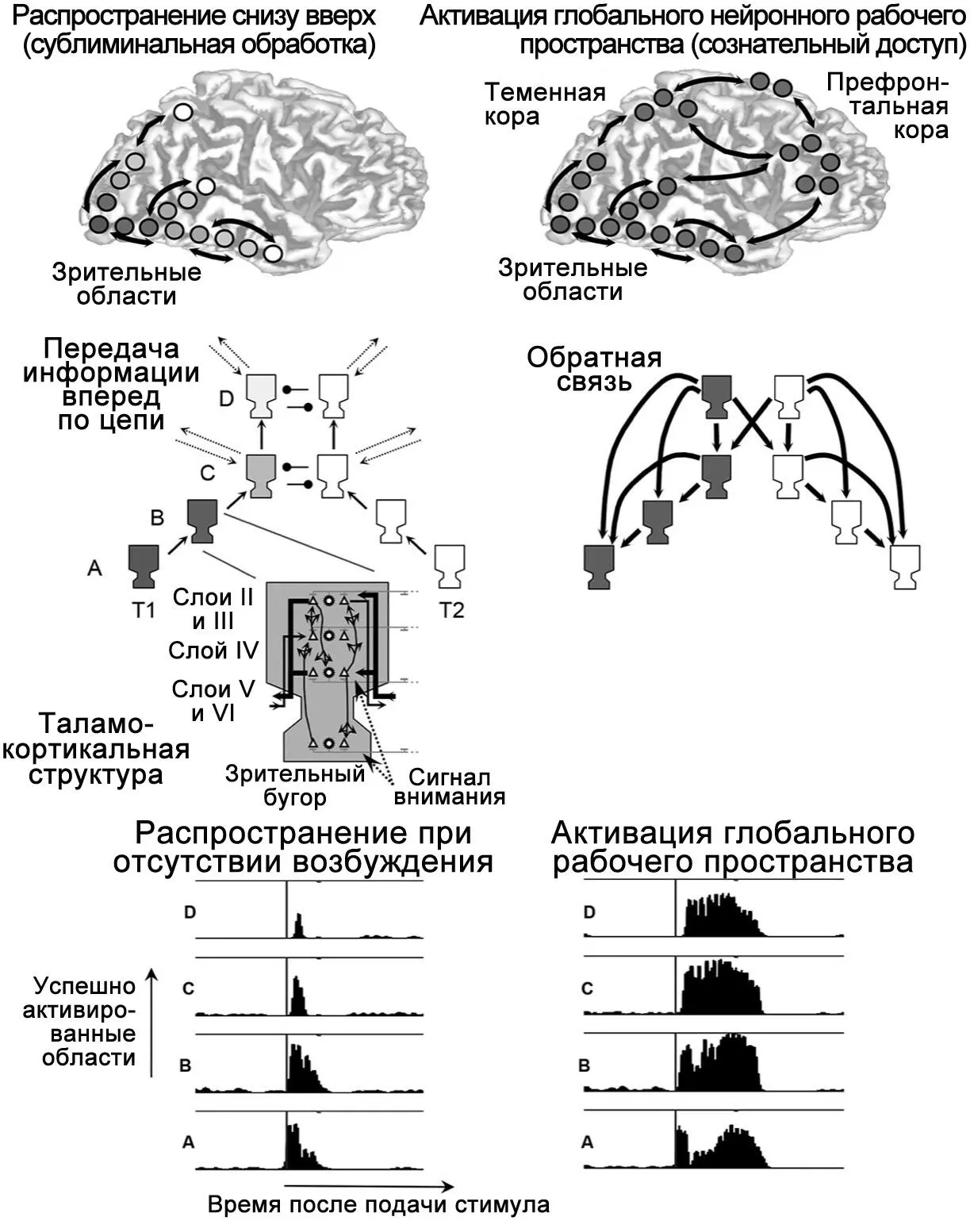

Наша цель-минимум заключалась в том, чтобы проверить, как поведут себя нейроны, если будут соединены между собой так, как предполагает теория глобального рабочего пространства (рис. 27). Чтобы воссоздать на компьютере динамику небольшой коалиции нейронов, мы начали с нейронов «интеграции и импульса» — упрощенных уравнений, имитирующих электрические пики нервных клеток. Все эти нейроны были снабжены реалистичными синапсами, характеристики которых повторяли характеристики основных типов рецепторов нейротрансмиттеров в мозгу.

Рисунок 27.Компьютерная модель имитирует автографы бессознательного и сознательного восприятия. Мы с Жан-Пьером Шанжо с помощью компьютера имитировали ряд параметров многих зрительных, теменных и префронтальных областей, участвующих в сублиминальной и сознательной обработке данных (сверху). Четыре иерархические области соединялись между собой связями, обеспечивавшими передачу информации вперед по цепи и обратную связь на большие расстояния (середина). Каждая простимулированная область содержала клетки коры головного мозга, расположенные послойно и соединенные с нейронами зрительного бугра. Когда мы подали в сеть краткий импульс, активность стала распространяться снизу вверх, после чего сошла на нет; картина повторяла собой ту, что наблюдается при краткой активации кортикальных связей во время сублиминальной обработки данных. Немного продлив стимул, мы получили глобальную активацию: идущие сверху вниз связи усилили импульс и породили вторую волну длительной активации; это соответствовало активности, которая наблюдается во время сознательного восприятия

Затем мы соединили эти воображаемые нейроны в локальные кортикальные пучки, имитируя таким образом кору головного мозга, состоящую из слоев связанных между собой клеток. Концепция нейронного «пучка» опирается на тот факт, что нейроны, находящиеся друг над другом перпендикулярно поверхности коры, как правило, поддерживают тесную связь, одинаково реагируют и появляются в результате деления одной исходной клетки. Наша модель вполне соответствовала этим условиям: нейроны в столбцах, как правило, поддерживали друг друга и реагировали на одинаковые импульсы.

Смоделировали мы и небольшой зрительный бугор — структуру, состоящую из множества ядер, каждое из которых поддерживало тесную связь с каким-либо сектором или с различными точками коры. Мы добавили соответствующую действительности силу связей и временные задержки, они должны были возникнуть с учетом расстояния, которое предстояло преодолеть путешествующему по аксонам разряду. В результате мы получили грубую модель простейшего вычислительного блока, какой есть в мозгу у приматов: таламокортикальный пучок. Мы проследили за тем, чтобы эта модель вела себя так же, как настоящий мозг, то есть даже в отсутствие входящей информации виртуальные нейроны выдавали спонтанный импульс, а на электроэнцефалограмме их деятельность выглядела приблизительно так же, как выглядит деятельность коры головного мозга человека.

Получив удачную модель таламокортикального пучка, мы соединили несколько таких пучков в функциональную мозговую сеть широкого охвата. Мы имитировали иерархию четырех областей мозга и предположили, что каждая из них может содержать два пучка, кодирующих два целевых объекта — звук и свет. Наша сеть различала только два типа стимулов, но без этого сверхупрощения мы не смогли бы отслеживать работу модели. Мы предположили попросту, что, если в систему ввести дополнительный обширный набор состояний, качественных изменений в ней не произойдет 46.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джозеф Аннибали - Тревожный мозг [Как успокоить мысли, исцелить разум и вернуть контроль над собственной жизнью]](/books/1062513/dzhozef-annibali-trevozhnyj-mozg-kak-uspokoit-mysl.webp)