Павел Симонов - Что такое эмоция?

- Название:Что такое эмоция?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1966

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Симонов - Что такое эмоция? краткое содержание

Что такое эмоция? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эмоция

"Процессы установки стереотипа, довершения установки, поддержки стереотипа и нарушений его и есть субъективно разнообразные положительные и отрицательные чувства".

И. П. Павлов."В каждом знании столько истины, сколько математики".

Я. Кант.Существует притча о двух лягушках, попавших в банку со сметаной. Одна из лягушек, убедившись, что выбраться из банки невозможно, прекратила сопротивление и погибла. Другая продолжала биться, хотя ее прыжки и казались бессмысленными. Под ударами лягушачьих лапок сметана постепенно загустела, превратилась в комок твердого масла. Лягушка влезла на него и... выпрыгнула из банки.

Эта маленькая сказка хорошо иллюстрирует две самые характерные черты эмоционального напряжения. Эмоция возникает при недостатке сведений, необходимых для достижения цели. Замещая, компенсируя этот недостаток, она обеспечивает продолжение действий, способствует поиску новой информации и тем самым повышает надежность живой системы.

К решению вопроса о приспособительной роли эмоций ближе всех подошел И. П. Павлов. Он создал учение о динамическом стереотипе - устойчивой системе ответных реакций животного и человека, соответствующей определенной комбинации внешних сигналов, Было замечено, что осуществление даже очень сложного, но знакомого стереотипа действий не сопровождается теми характерными сдвигами дыхания, сердечной деятельности, кровенаполнения сосудов, которые позволяют говорить об эмоциональном напряжении. Более того, напряжение не возникало и при некоторых изменениях системы внешних сигналов, если только эти изменения не вели к переделке стереотипа реакций. Но как только внешний стереотип условных сигналов начинал требовать изменения ответных действий, появлялись признаки эмоции. Животное с выработанным динамическим стереотипом представляет систему, располагающую полной информацией о том, когда, что и как следует делать. Нарушение стереотипа означает появление дефицита информации, необходимость поиска сведений для организации новой деятельности по удовлетворению потребности в пище, избегании болевого воздействия и т. д.

Эмоция возникает каждый раз, когда удовлетворения потребности не происходит, иными словами, когда действия не достигают цели. Если у человека выработать условный оборонительный рефлекс таким образом, что исследуемый в ответ на условный раздражитель имеет возможность отрывать пальцы от электродов, то изменения сердечного ритма исчезают по мере выработки устойчивой двигательной реакции. Если же электроды одеты на пальцы и оборонительное движение руки не избавляет от действия тока, условные сердечные рефлексы оказываются стойкими и значительными по величине (Л. Я. Балонов, 1959).

"Ну и что же, - скажет внимательный читатель, - все дело сводится к раздражению током. Если человек получает удары тока, он волнуется, его сердце бьется учащенно. Если, отрывая пальцы, он не получает тока, сердце успокаивается". Действительно, в нашем примере человек с кольцами на пальцах наверняка знает, что тока ему не избежать. Но такова природа эмоционального аппарата: организм не хочет примириться с неизбежностью боли, он бьет тревогу учащенными ударами сердца и требует поиска выхода из любого положения. Опыт с кольцами на пальцах поставлен противоестественно. Человек по договоренности с экспериментатором сознательно подавляет оборонительную реакцию и не срывает кольца, на которые подается ток. Изменим опыт таким образом, чтобы он больше походил на естественное поведение в оборонительной обстановке.

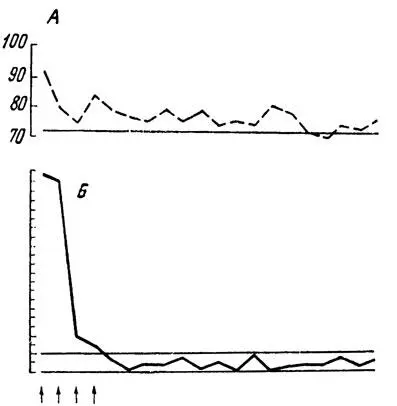

Человеку дается задание: нажимать на кнопку через 20 секунд после звукового сигнала. Если он ошибается больше, чем на 1 секунду (до или после условленного момента), на кожу руки подается болезненный ток. При попадании в "цель", т. е. в интервал от 19 до 21 секунды, тока не бывает. После каждой реакции исследуемому сообщают ее истинное время, чтобы он мог исправлять допущенные ошибки. Рис. 1 и 2 показывают результаты опытов на двух исследуемых. Сплошная кривая линия отмечает время двигательной реакции, причем полоса в нижней части рисунка обозначает "зону безопасности", при попадании в которую человек избавляет себя от боли. Верхняя пунктирная кривая показывает частоту сердцебиений - суммарную протяженность на записи электрокардиограммы трех первых ударов сердца после звукового сигнала и трех последних перед двигательной реакцией. Тонкой горизонтальной линией обозначен исходный фон сердечной деятельности - средняя протяженность записи шести сердечных сокращений. Благодаря этой линии мы можем судить о степени учащения сердечного ритма по сравнению с состоянием покоя.

Рис. 1. Опыт с выработкой условного оборонительного рефлекса на время: А - изменения частоты сердцебиений (число сокращений в минуту); Б - время двигательных реакций в секундах. Стрелки обозначают раздражения электрическим током

Рассматривая рис. 1, мы видим, как у человека постепенно вырабатывается условный двигательный оборонительный рефлекс на время. После первого периода грубых ошибок исследуемый "нащупывает зону безопасности" и начинает попадать в цель. Почти одновременно исчезает состояние эмоционального напряжения - ритм сердцебиений возвращается к исходному уровню. При таком ходе опыта может создаться впечатление, что эмоция тревоги, страха, о которой мы судим по учащению сердечного ритма, целиком зависит от болевых раздражений: есть удары тока - ритм учащен, прекратились раздражения током - человек успокоился, сердце бьется ровно. Вот почему для нас гораздо важнее те случаи, где человеку далеко не сразу удается выработать защитный рефлекс (рис. 2). При сравнении участка опыта от 2-го до 15-го применения условного сигнала с участком от 16-го до 29-го применения гудка мы видим, что человек ошибся и, следовательно, получил ток одинаковое число раз (по шесть ударов). Если бы эмоция зависела только от болевых раздражений, суммарное учащение сердцебиений на первом и втором этапах опыта (показано штриховкой) должно было бы составить равную величину. Однако этого но произошло. На первом этапе сердце билось сильнее, чем на втором. Чему же соответствует учащение сердцебиений при равном количестве болевых раздражений строго постоянной силы? Суммарному отклонению двигательных реакций от цели (показано черным цветом), т. е. недостатку сведений о том, каким именно должно быть движение, избавляющее человека от боли! Аналогичные отношения наблюдаются и при сравнении проб 30-38 с пробами 39-47.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: