Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе

- Название:Моделирование состояний человека в гипнозе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-00750-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе краткое содержание

Книга будет полезна психологам, психотерапевтам, медикам, использующим гипноз в исследованиях состояния человека.

Моделирование состояний человека в гипнозе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Внушения, направленные на воспроизведение более сложных психофизиологических состояний (перегрузок от 3 до 9 g ; ортостатических реакций), также строились с учетом времени, характера и обстановки ранее перенесенных реальных воздействий. Характерно, что в гипнозе эти воспроизводимые воздействия переживались так же ярко, глубоко и «заново», как и предшествующие им реальные.

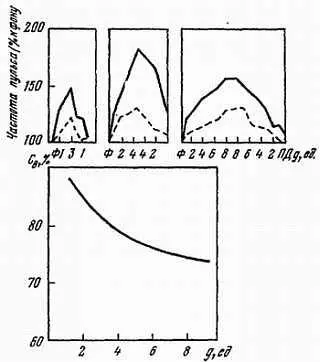

Репродукция перегрузок сопровождалась принятием соответствующей позы, нарастанием общего мышечного тонуса вплоть до мышечного дрожания, изменением мимики. На рис. 7 представлены усредненные данные, показывающие соотношение частоты пульса при реальных и воспроизводимых перегрузках (вращение на центрифуге) для различных их значений.

Рис. 7. Репродукция в гипнозе перегрузок, связанных с вращением на центрифуге

Ф— фон, ПД— последействие, g— величина перегрузки, Св — степень воспроизводимости перегрузки по частоте пульса; вверху : сплошная линия— реальное воздействие, пунктир — репродукция

Воспроизведение вегетативных реакций, сопровождающих перегрузки, имеет некоторые особенности. Своеобразие сочетания эмоционального и физического факторов в этом виде воздействия приводит к тому, что степень воспроизводимости его в гипнозе оказывается значительно более высокой, чем в случае эмоционально нейтральной физической нагрузки, по имеет тенденцию к снижению по мере «нарастания» перегрузок.

Усредненные данные по 6 испытуемым, у которых в разное время было воспроизведено 15 реальных вращений на центрифуге с перегрузками от 3 до 9,0 g , выявляют эту закономерность, показывая, что, чем больше воспроизводимая перегрузка, тем меньшим, относительно реального воздействия, вегетативным компонентом она сопровождается. Так, если воспроизводимость перегрузок в 1–2 g составляет 85–90 %, то при 8–9 g она оказывается менее 75 %. Здесь, как и в случае воспроизведения вестибулярных воздействий, очевидно, проявляется феномен усиления парасимпатического компонента вегетативных реакций по мере нарастания силы воспроизводимого стимула. Имеет значение и тот факт, что при воспроизведении перегрузок отсутствует их физическое действие в виде смещения и деформации внутренних органов, изменения гидростатического давления в кровеносных сосудах и пр. Поэтому воспроизводимость перегрузок в гипнозе оказывается тем полнее, чем меньше реальное проявление указанных физических факторов.

В следующей серии экспериментов сопоставлялось влияние реальных и воспроизводимых в гипнозе воздействий на физиологические показатели и на работоспособность оператора. В качестве реальных воздействий применялись световые вспышки порядка 10000 люкс на входном зрачке и вестибулярные раздражения (вращение на кресле Барани до появления вегетативной реакции II–III степени или защитных движений III степени). Операторская деятельность заключалась в проведении астроизмерений с использованием секстант-визира. Все 12 испытуемых прошли предварительную тренировку в выполнении указанных операций до выхода на «функциональное плато». В течение эксперимента велась непрерывная запись ЭЭГ, пневмограммы, а также временных и точностных показателей астроизмерений (подробное описание экспериментального комплекса дано в главе 5 ). Световые вспышки, имитирующие случайную засветку глаз оператора солнечным светом, подавались через оптические каналы секстант-визира в начальном периоде выполнения операций астроизмерения. Вестибулярные воздействия также проводились непосредственно перед началом выполнения данных операций.

Воспроизведение этих воздействий в гипнозе осуществлялось спустя 5–7 дней с «возвращением» испытуемого в соответствующее время и обстановку. Репродукция световых вспышек проводилась следующим образом. В гипнозе испытуемому делалось внушение: «Когда Вы проснетесь и начнете работать на секстанте, по моей команде «Свет!» увидите в окуляре ту же вспышку, которая имела место такого-то числа». После выведения из гипноза оператор приступал к работе, и в соответствии с внушением репродукция световой вспышки осуществлялась именно в тот момент, когда экспериментатор произносил: «Свет!» Субъективный отчет испытуемых об особенностях воспроизводимого воздействия свидетельствует о том, что оно полностью повторяет реальное даже в таких деталях, как реализация последовательного зрительного образа в виде смены яркого света темным пятном.

Воспроизведение вестибулярных раздражений проводилось таким же образом при нахождении испытуемого на рабочем месте. В состоянии гипноза испытуемому внушалась длительность предстоящего «вращения» на кресле. Воспроизведение вращения, как правило, сопровождалось легкими круговыми движениями головы и через определенное (соответствующее реальному) время вызывало выраженные вегетативные реакции или защитные движения. По истечении соответствующего времени «вращения» испытуемый выводился из состояния гипноза и немедленно приступал к работе. Субъективный отчет и в данном случае подтверждал полную идентичность ощущений, переживаемых при реальных и воспроизводимых воздействиях.

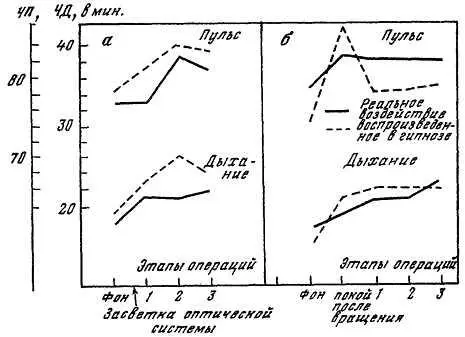

Представленная на рис. 8 динамика некоторых физиологических функций при воздействии реальных раздражителей и при их воспроизведении в гипнозе показывает, что и в том и в другом случае имеется одинаковая направленность изменений. Следовательно, реализация репродуктивных процессов осуществляется не только на корковом уровне, по затрагивает весь комплекс нервных структур, формирующих ответную физиологическую реакцию на данный стимул. Характерно, что нарушения качества операторской деятельности при реальных воздействиях и при их воспроизведении в гипнозе были совершенно идентичными.

Рис. 8. Динамика некоторых физиологических функций при воздействии реальных раздражителей (засветка глаз большими яркостями — α, вращение на кресле Барани до появления вегетативных реакций I степени — σ) и при воспроизведении этих же воздействий в постгипнотическом состоянии

Для сравнительного анализа реальных и репродуцированных реакций учитывались только первые варианты репродукции. Как правило, по своей выраженности они ближе всего подходили к реальным. Повторное воспроизведение одной и той же реакции приводило к тому, что ее физиологические компоненты становились все менее выраженными, а после определенного числа повторений малозаметными. На рис. 9 приведены средние данные, показывающие снижение силы вегетативного компонента (частота пульса) по мере повторения репродукции физической нагрузки и неожиданного сильного звука (испуга). При репродукции физической нагрузки эта сила уже в первом эксперименте несколько ниже реальной (95 %). Выраженность снижается каждый раз примерно на 5 %. В то же время при воспроизведении дистантного раздражителя она оказывается на 40 % выше реальной, однако ее снижение по мере повторения оказывается более значительным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: