Леон Фестингер - Теория когнитивного диссонанса

- Название:Теория когнитивного диссонанса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Э

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-95705-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леон Фестингер - Теория когнитивного диссонанса краткое содержание

Теория когнитивного диссонанса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2. Угроза наказания за неуступчивость. В этом условии при наборе участников в дискуссионные группы также оговаривалась возможность получения билета на баскетбольный матч. На собрании группы каждому ее члену на самом деле вручался билет. При этом, однако, сообщалось, что у экспериментатора не так уж много билетов и что тот, кто не очень хочет идти на матч, должен билет вернуть. Кроме того, в конце собрания проводилось общее голосование с целью определить, не следует ли лишить кого-нибудь из членов группы права на билет. Третья и четвертая из полученных каждым участником записок отличались от приведенных выше тем, что вместо обещания обеспечить билет, в них содержалась угроза лишить его билета в случае, если он не изменит свою точку зрения.

Таким образом, каждому члену группы грозило наказание в том случае, если он не уступит и не согласится с другими. (В действительности все участники проводившихся экспериментов в каждом из условий эксперимента получили по бесплатному билету на матч.)

Данные, представленные в предыдущей главе, говорят о том, что и обещание награды, и угроза наказания влекут за собой проявления вынужденного согласия у значительного количества людей, в то время как в контрольных группах, где не фигурировали ни награда, ни наказание, таких случаев практически не наблюдалось. Напомним, что показателем вынужденного согласия считалось расхождение между тем, что испытуемый помечал на бюллетене для голосования, предназначенном для обнародования в группе, и тем его мнением, которое было высказано в анонимной анкете.

Иными словами, вынужденное согласие демонстрировали те, кто менял свое исходное мнение к моменту публичного голосования, но возвращался к нему в условиях анонимного анкетирования. Предполагалось, что участники, отказавшиеся от своего исходного мнения к моменту общего голосования и подтвердившие эту перемену своего мнения в анкете, на самом деле сменили точку зрения.

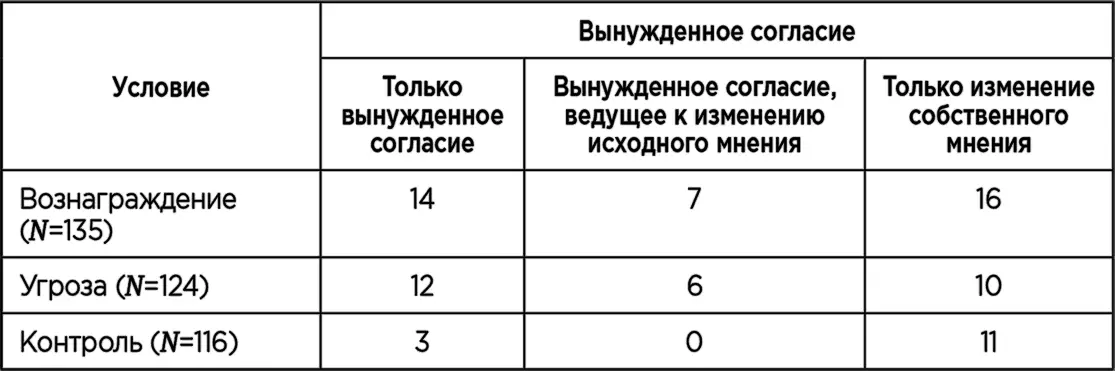

Анализ только трех высказываний каждого из членов группы не позволяет установить, были ли среди них те, кто, проявив сначала вынужденное согласие, затем действительно изменил собственное мнение. По имеющимся данным невозможно отличить этих участников от тех, кто просто изменил свое мнение под влиянием других без всякого первоначального вынужденного согласия. Однако соответствующие данные можно почерпнуть из записок, с помощью которых поддерживалась дискуссия. Иногда в этих записках наблюдаются вполне отчетливые проявления вынужденного согласия. Например, получив записку с угрозой наказания за неуступчивость, испытуемый отвечал предполагаемому отправителю записки: «Ладно. Я передумал», хотя в записках другим адресатам продолжал отстаивать свое исходное мнение. Записки таких участников ясно показывают, что хотя бы в некоторые моменты они проявляли публичную уступчивость, несмотря на то что их собственное исходное мнение осталось неизменным. У нас есть возможность найти ответ на вопрос, действительно ли эти члены группы изменили свое мнение к моменту проведения анонимного анкетирования. Данные по трем условиям эксперимента представлены в табл. 8. Из этой таблицы видно, что небольшая доля участников исследования (7 % и 6 % в условиях обещания награды и угрозы наказания соответственно) сначала проявила публичную уступчивость без изменения собственного мнения, а позже продемонстрировала и изменение внутренней точки зрения.

Таблица 8.Доля различных типов изменения исходного мнения (процент от общего числа участников)

Разумеется, приведенные в таблице результаты справедливы только в условиях обещания награды или угрозы наказания. Любопытно отметить, что контрольная группа не отличается от двух экспериментальных групп по проценту участников, продемонстрировавших изменение исходного мнения, не сопровождавшееся вынужденным согласием. На этих участников повлияли или полученные ими записки, или тот факт, что большинство товарищей придерживается противоположной точки зрения, или и то и другое.

Создается впечатление, что обещание награды или угроза наказания никак не сказались на частоте возникновения данного типа изменения исходного мнения. Эти переменные имели значение только для других участников, спровоцировав у них вынужденную уступчивость. Однако многие из этих последних к концу эксперимента изменили собственное исходное мнение, пытаясь избавиться от возникшего диссонанса.

Таким образом, были получены некоторые свидетельства того, что обсуждавшееся нами явление возникает и в контролируемых условиях. Хотя частота его возникновения была небольшой, необходимо учитывать, что на всю дискуссию было отведено только пятнадцать минут. Прошло всего лишь восемь — десять минут между моментом получения первой записки, сулящей награду или наказание, и моментом анонимного анкетирования.

В качестве иллюстрации к некоторым ситуациям, в которых могут проявляться вынужденное согласие и связанный с ним диссонанс, приведу два других исследования, результаты которых поддаются интерпретации в рамках нашего обсуждения. Данные исследования проводились с целью определить, создает ли принуждение человека к публичному высказыванию какой-либо точки зрения условия для последующего изменения его собственного мнения в пользу этой точки зрения.

О первом из этих исследований сообщают Кинг и Янис [43] King, B., & Janis, I. Comparison of the effectiveness of improvised versus non-improvised role-playing in producing opinion changes. Human Relations, 1956, 9. Р. 177–186.

. Эксперимент проводился со студентами мужского пола, обучавшимися в одном из колледжей. За несколько месяцев до проведения эксперимента были определены и зафиксированы мнения данных студентов, касающиеся различных аспектов военной службы. Сам по себе эксперимент состоял в том, что каждому студенту давался документ, в котором содержалась следующая информация: (а) свыше 90 % всех студентов колледжа будут призваны в армию в течение года после выпуска; (б) срок военной службы, обязательный для большинства студентов колледжа, составит по меньшей мере три года.

Этот документ предъявлялся студентам в трех различных экспериментальных условиях.

1. Первая группа (импровизация). Студенты молча читали документ, после чего их просили записать на магнитофон импровизированную речь, не содержащую прямых ссылок на только что прочитанный текст, но совпадающий с ним по общей идее. Членам этой группы сообщалось, что качество их речи впоследствии будет оценено специальным жюри.

2. Вторая группа (чтение вслух). В этом случае студенты должны были прочитать текст вслух под магнитофонную запись. Таким образом, в первой группе основной упор делался на эффективность подбора аргументов и манеру изложения. Во второй группе испытуемым предлагалось обратить особое внимание на манеру чтения, интонации и выражение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: