Юлия Гиппенрейтер - Введение в общую психологию: курс лекций

- Название:Введение в общую психологию: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2008

- Город:М.:

- ISBN:978-5-17-081927-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Гиппенрейтер - Введение в общую психологию: курс лекций краткое содержание

Для студентов, начинающих изучать психологию; представляет интерес для широкого круга читателей.

Введение в общую психологию: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как это можно показать? Воспользуюсь примером из Бернштейна. Я начну диктовать вам хорошо известное стихотворение: «Как ныне сбирается вещий…» — и специально задерживаюсь, чтобы вы почувствовали внутреннее звучание следующего слова — «Олег». Когда же вы декламируете текст стихотворения непрерывно, то можете заметить, что его текущая программа идет обычно на 2–3 слова впереди. Вы как бы слышите опережающий (планирующий) текст.

Вы можете заметить мне, что наличие опережающей программы — факт достаточно эфемерный: он основан на самонаблюдении, и никаких более осязаемых материальных доказательств его нет. Однако это не совсем так.

Например, когда человек читает вслух текст, можно одновременно записать его голос и положение его глаз. И вот оказывается, что существует достаточно заметное рассогласование между тем словом, на которое он сейчас смотрит, и тем словом, которое он произносит. Например, он произносит «вещий Олег», а глаза у него — уже на словах «неразумным хазарам», а может быть, и еще дальше. Это рассогласование называется глазо-голосовым объемом, оно отражает объем материала, который находится между программируемым и отрабатываемым текстом.

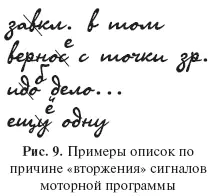

Или возьмем другой пример: описки и оговорки. С именем З. Фрейда связан только один их вид — тот, который определяется скрытыми мотивами и намерениями. Но они могут возникать и по другой причине, а именно из-за преждевременного вторжения сигналов программы. Обычно этому способствуют утомление, волнение или спешка.

Приведу примеры. При подготовке данной лекции, когда я делала письменные заметки, судьба преподнесла мне несколько подобных описок. Приведу их, снабдив соответствующими исправлениями (рис. 9).

Итак, существуют доказательства (субъективные и объективные) того, что сигналы, исходящие из программы (т. е. «активные») и поступающие из внешней среды (т. е. «реактивные»), функционально несимметричны в том смысле, что первые опережают вторые.

Но несимметричность их имеет еще один, более важный аспект. Как показал Н. А. Бернштейн, «активные» сигналы обеспечивают существенные параметры движения, а «реактивные» — несущественные, технические детали движения.

Эту мысль можно хорошо проиллюстрировать на движениях уровня D. Вы уже знаете, что движения уровня D очень легко приспосабливаются к внешним обстоятельствам.

Например, если вам нужно вывернуть шуруп и у вас нет отвертки, а на глаза попадается перочинный нож, то вы пытаетесь воспользоваться лезвием ножа. При этом ваше действие в общих чертах строится так, как если бы вы работали отверткой, но оно прилаживается к свойствам ножа. Двигательное оформление действия, его технические подробности — это несущественные переменные, а его принципиальная структура — существенная переменная. Изменить последнюю нельзя. Например, вы не можете взять клещами шуруп и потянуть его как гвоздь; вы должны сообразоваться с логикой этого предмета, т. е. обязательно его отвинчивать.

Это сообразование с логикой предмета и определяется программой, которая задает общий план действия, и только благодаря этому действие оказывается выполнимым в осложненных условиях.

Итак, оба вида сигналов несимметричны и с качественно-функциональной стороны.

Наконец, последний вопрос связан с трудностью преодоления одного старого и прочно укоренившегося заблуждения. Оно состоит во взгляде на стимул как на агент, автоматически действующий на организм.

Когда изображается «дуга» реакции, то на орган чувств направляется стрелка, которая изображает «поступивший» стимул, и этот момент никак специально не обсуждается — вроде бы и так очевидно, что раз стимул есть, значит он действует.

На самом деле в жизни происходит иначе. Вообще говоря, в случае резкого удара или яркой вспышки стимул и в самом деле действует автоматически, наподобие толчка. Представьте себе: тишина — и вдруг резкий звонок будильника, это стимул-толчок. И вот применительно только к таким случаям можно рисовать стрелку, идущую от стимула на орган чувств. Обычно же бывает совершенно иначе.

Во-первых, обычно субъект или организм погружен в целое море внешних воздействий, которые без конца «бомбардируют» его; во-вторых, он выбирает стимулы, а не они его.

В связи с этим расскажу одну историю.

Однажды в частной беседе несколько психологов обсуждали противопоставление принципов активности и реактивности, разгорелась дискуссия. «А все-таки принцип реактивности очень хорош, — сказал один из коллег, — он прозрачен, ясен, правильно описывает события. Вот, например, лежит на столе ручка — я ее беру. Что произошло? Ручка подействовала на мои глаза, последовало мое движение, я ее взял».

Пример действительно прост и ясен, но он может быть обращен как раз против принципа реактивности. И вот каким образом.

Во-первых, спросим себя, почему участник дискуссии взял ручку? Потому, что ему нужно было привести пример реактивного акта. Значит, у него была задача — объяснить преимущества принципа реактивности. В связи с ней он искал подходящий стимул и нашел его. Не ручка его стимулировала, а он нашел ручку. Его задача (программа) была на уровне Е, это была смысловая задача. Она могла быть решена многими разными способами. То, что он проиллюстрировал свою мысль с помощью взятия ручки, означало приспособление к внешней среде второстепенных, технических компонентов действия. Но, еще раз повторю, инициатива этого акта, этого выбора шла изнутри. И еще следует отметить, что в течение всего предшествующего разговора ручка лежала на столе, но никакой двигательной реакции не вызывала. Она приобрела значение реально действующего стимула только благодаря задаче, которая была только что обсуждена.

Итак, нередко процесс идет от задающего прибора на рецептор (это можно было бы изобразить на схеме кольца соответствующей стрелкой). В результате из внешней среды выбирается стимул, который используется для организации движения. Таким образом, программой определяются не только командные эффекторные команды, но и действующие стимулы.

Вот так выбивается почва из-под реактологического способа мышления. Выясняется, что в наиболее типичных случаях жизнедеятельности программа решает все: не только то, что надо делать, но и то, на что «реагировать».

На этом я заканчиваю обсуждение конкретно-физиологического плана принципа активности и перехожу к общебиологическому плану.

Н. А. Бернштейн задает вопрос: нет ли на общебиологическом уровне свидетельств существования принципа активности? И отвечает на него положительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: