Тимур Кожевников - Психологическая безопасность сотрудников правоохранительных органов

- Название:Психологическая безопасность сотрудников правоохранительных органов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тимур Кожевников - Психологическая безопасность сотрудников правоохранительных органов краткое содержание

Психологическая безопасность сотрудников правоохранительных органов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Причинами взаимного непонимания супругов нередко становятся так называемые ролевые конфликты. Они возникают на почве разного понимания отцом и матерью своих ролей в семье. Взаимное непонимание обостряется в случае, если сотрудник увлечен карьерой и семейная жизнь ему кажется стабильной (следует иметь в виду, что отношения в семье – особая область человеческих взаимоотношений, так, например, великий русский писатель и философ Ф. М. Достоевский считал, что счастье человека на три четверти зависит от того, как складываются отношения в семье). Часто семейные конфликты являются причиной не только нарушения психического здоровья, но и преступления.

Семейные взаимоотношения должны приносить человеку радость, а не доставлять ему душевную боль, делать психически неуравновешенным и толкать на преступление, в том числе и на преступление против самого себя. Следует знать, что на свете существует очень много людей, способных сделать Вашу жизнь счастливой. Самое главное – уметь их найти, распознать.

Совместную жизнь могут сделать счастливой непреходящий интерес к делам и забота друг о друге, взаимопонимание, предусмотрительность, умение идти на встречу желаниям своего спутника [22] Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Кн. 1. Личная безопасность: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2004. С. 129-130.

.

6. Повышенная ответственность в принятии решений (наличие властных полномочий у сотрудников)

Обладая определенными властными полномочиями (использование и применения оружия, специальных средств, дисциплинарное воздействие на спецконтингент) сотрудники исправительных учреждений могут использовать свои полномочия, но могут ограничиться и пассивным поведением. В том и другом случае возникает противоречие между служебным долгом и нормами морали. Выбирая одно, сотрудник зачастую пренебрегает другим. Например, часовой имеет право применять оружие на поражение по осужденному, преодолевшему линию охраны учреждения, но моральная ответственность после использования такого права достаточно серьезный груз для человека. Обратная ситуация: сотрудник не применяет оружие по сбежавшему, результат – совесть чиста, но долг? Конечно, здесь приведен довольно редкий пример выбора, так как наиболее часто встречаются ситуации с применением специальных средств и способов дисциплинарного воздействия. Используя полномочия, получаем один результат, в случае отказа от них – другой. Последствия для сотрудника в таких ситуациях, как правило, разнесены во времени. И он, постоянно находясь в «знакопеременных» психических нагрузках, накапливает определенный запас стрессовых ситуаций, и где он найдет выход – неизвестно. Коллектив, семья, спецконтингент и сам человек – вот на кого могут быть направлены негативные эмоции [23] Актуальные проблемы современной науки и образования. Выпуск 4. – Киров: МФЮА и РУИ, 2005. С. 50.

.

7. Специфический график работы (длительное лишение сна, резкие колебания активности в течение рабочего времени, дежурства)

Работоспособность человека проявляется в поддержании заданного уровня деятельности в течение определенного времени и обусловливается двумя основными группами факторов – внешними и внутренними.

Внешние – характеристика рабочей среды (удобство рабочего места, освещенность, температура и т. п.); взаимоотношения в коллективе.

Внутренние – уровень подготовки, тренированность; эмоциональная устойчивость.

Предел работоспособности – величина переменная; изменение ее во времени называют динамикой работоспособности.

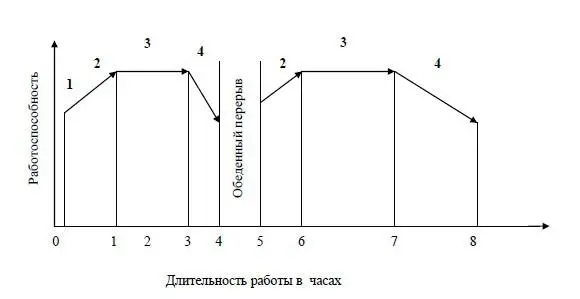

Вся деятельность протекает по фазам (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика работоспособности

1. Предрабочее состояние (фаза мобилизации) – субъективно выражается в обдумывании предстоящей работы, вызывает определенные предрабочие сдвиги в нервно-мышечной системе, соответствующие характеру предстоящей нагрузки.

2. Врабатываемость или стадия нарастающей работоспособности – период, в течение которого совершается переход от состояния покоя к рабочему, т. е. преодоление инертности покоя системы и налаживание координации между участвующими в деятельности системами организма.

Длительность периода врабатываемости может быть значительной.

Например, утром после сна все характеристики организма значительно ниже, чем в дневные. Производительность труда в эти часы ниже.

3. Период устойчивой работоспособности (фаза компенсации – здесь устанавливается оптимальный режим работы систем организма, вырабатывается стабилизация показателей, а его длительность составляет ко всему времени работы примерно 2/3). Эффективность труда в этот период максимальная.

4. Период утомления (фаза декомпенсации). Характеризуется снижением продуктивности, замедляется скорость реакции, появляются ошибочные и несвоевременные действия, физиологическая усталость.

В течение суток работоспособность также изменяется определенным образом (см. график на рис. 4).

Рис. 4. Изменение работоспособности в течение суток

На кривой работоспособности, записанной в течение суток, выделяются три интервала, отражающие колебания работоспособности:

С 6 до 15 – первый интервал , во время которого работоспособность постепенно повышается. Она достигает своего максимума к 10-12 ч, а затем постепенно начинает понижаться.

Во втором интервале (15-22 ч) она повышается, достигая максимума к 18 ч, а затем начинает уменьшаться до 22 ч.

Третий интервал (22-6 ч) характеризуется тем, что работоспособность существенно снижается и достигает минимума около 3 ч утра, затем начинает возрастать, оставаясь при этом, однако, ниже среднего уровня [24] Безопасность жизнедеятельности. П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев. Учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 2001. С. 77.

.

8. Экстремальность служебной деятельности (например, риск, постоянное ожидание опасности, высокая эмоциональная насыщенность на фоне дефицита позитивных впечатлений)

В настоящее время в исправительных колониях по России содержится около 750 тыс. осужденных, каждый пятый из них осужден за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый четвертый – за разбой, грабеж или изнасилование. Около 60% судимы неоднократно.

Отметим и то обстоятельство, что у недавно вступивших в должность сотрудников обнаруживаются значительные расхождения между имеющимися у них представлениями о характере работы и существующей реальностью, в результате чего могут возникать стрессовые состояния и даже функциональные отклонения в состоянии здоровья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: