Оливер Сакс - Зримые голоса

- Название:Зримые голоса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082112-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оливер Сакс - Зримые голоса краткое содержание

Что он собой представляет – пантомиму, более или менее удачно иллюстрирующую фонетическую речь? Или самостоятельный язык, обладающий собственной грамматикой и семантикой и ни в чем не уступающий устной речи?

В работе «Зримые голоса» – одном из самых интересных своих произведений – Оливер Сакс выдвигает смелую и оригинальную теорию, согласно которой именно язык жестов – подлинный и первоначальный язык головного мозга.

Однако главную ценность книги составляют реальные истории людей с ограниченными возможностями, не просто боровшихся за полноценную жизнь, но и победивших в этой борьбе!..

Зримые голоса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рисунок 3. Массивное поражение правого полушария мозга лишило Бренду А. способности упорядочивать пространство в левой половине поля зрения, но оставило нетронутой способность к использованию синтаксиса языка жестов. Рисунок (а) показывает реальное расположение мебели в комнате Бренды – в том виде, в котором оно было бы верно описано на языке жестов. Рисунок (б): описывая комнату, Бренда оставляет левую ее половину пустой, мысленно сваливая всю мебель в правую половину помещения. После болезни она не может представить себе, что такое «левизна». Рисунок (в): изъясняясь на языке жестов, Бренда тем не менее свободно пользуется левой половиной «лингвистического» пространства и верно пользуется синтаксисом языка жестов. (Перепечатано с разрешения из «Что говорят руки о мозге», Х. Пойзнер, Э.С. Клима, У. Беллуджи, издательство МТИ, Брэдфорд, 1987.)

Таким образом, у носителей языка жестов формируется новый и чрезвычайно сложный способ представления пространства, нового типа пространства, формального, не имеющего аналога у нас, не владеющих языком жестов [90]. Это проявление совершенно нового пути неврологического развития индивида. Создается впечатление, что у носителей языка жестов левое полушарие берет на себя задачу визуально-пространственного восприятия, модифицирует его, делает более острым, придает ему новый, в высшей степени аналитический и абстрактный характер, делая возможным зрительный язык и зрительные понятия [91].

Но является ли эта лингвистически-пространственная способность единственной у носителей языка жестов? Нет ли у них и других визуально-пространственных способностей? Не возможна ли у глухих новая форма зрительного интеллекта? Этот вопрос побудил Беллуджи и ее коллег к изучению способности к зрительному распознаванию у глухих носителей языка жестов. Авторы сравнили возможности глухих детей – носителей языка жестов с возможностями слышащих детей, языком жестов не владеющих. Испытуемым были предъявлены наборы стандартных тестов на распознавание зрительных образов. В тестах на пространственные построения глухие дети показали результаты лучше, чем слышащие, превзойдя свою возрастную норму. То же самое было с тестами на организацию пространства – на способность составлять целое из разрозненных частей и на способность различать и составлять объекты. Здесь опять-таки глухие четырехлетние дети показали превосходные результаты, которых не могли показать даже ученики старших классов. В тестах на распознавание лиц – в бентоновском тесте, где оценивают распознавание лиц и распознавание пространственных преобразований, – глухие дети снова обошли слышащих, намного при этом опередив свою возрастную норму.

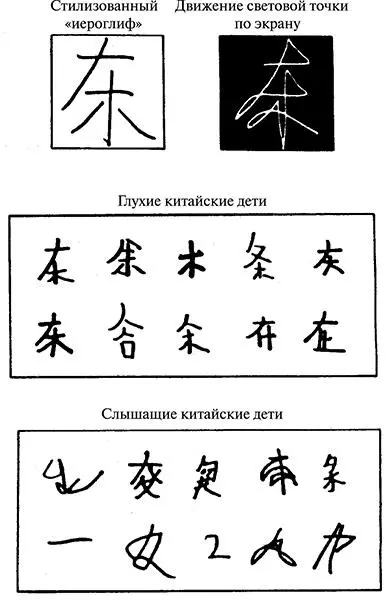

Но, вероятно, самый разительный результат был получен при исследовании, проведенном в Гонконге, где Беллуджи изучала способность детей узнавать и воссоздавать быстро проведенные световой точкой на экране очертания стилизованных символов – бессмысленных знаков, похожих на китайские иероглифы. Глухие владеющие языком жестов дети справились с этим заданием блестяще, а слышащие дети с ним практически не справились (см. рис. 4). Глухие дети смогли «расколоть» эти стилизованные значки, то есть выполнить сложный пространственный анализ, а это облегчило зрительное восприятие и позволило с первого же взгляда различить бессмысленный иероглиф. Когда эксперимент повторили с американскими глухими, владеющими языком жестов, и слышащими взрослыми (причем представители обеих групп не знали иероглифов), глухие показали более высокие результаты.

Эти тесты, в ходе которых дети, владеющие языком жестов, выдают результаты, намного превосходящие средний уровень (это превосходство особенно заметно в первые несколько лет жизни), позволяют утверждать, что на фоне усвоения языка жестов усваиваются также и другие особые визуальные навыки. Как подчеркивает Беллуджи, выполнение теста на организацию пространства требует не только распознавания и называния объекта, но и мысленной его ротации, восприятия его формы и пространственной организации – все это существенно важно для пространственного основания синтаксиса языка жестов. Способность распознавать лица и оценивать тончайшие изменения их выражения также очень важна для человека, говорящего на языке жестов, так как выражение лица играет важную роль в грамматике американского языка жестов [92].

Рисунок 4. Глухие китайские дети блестяще справились с задачей воспроизведения стилизованного изображения бессмысленного китайского «иероглифа» (изображение было нанесено на экран светящейся точкой). Слышащие дети из рук вон плохо справились с этим заданием. (Перепечатано с разрешения из: «Дислексия: перспективы с точки зрения письменного языка и языка жестов» У. Беллуджи, К. Цзен, Э.С. Клима и А. Фок в «От чтения к нейронам», под ред. А. Галабурды, издательство МТИ, Брэдфорд, 1989.)

Способность выделять дискретные конфигурации или «рамки» в беспрерывном потоке движения (как в случае воспроизведения стилизованного иероглифа) высвечивает еще одну важную способность носителей языка жестов: их умение синтаксически анализировать движение. Эту способность можно считать аналогом умения расчленять и анализировать речь, выделяемую из потока звуковых волн. Мы все обладаем этой способностью в слуховой сфере, но в зрительной сфере такой способностью обладают почти исключительно только носители языка жестов. И этот навык, это умение очень важно для понимания визуального языка, который, помимо временных, имеет и пространственные характеристики.

Возможно ли выявить церебральную основу такого усиления способности к распознаванию пространственных образов? Невилль изучала физиологические корреляты такого изменения восприятия с помощью электрических ответов мозга (вызванных потенциалов) на зрительные стимулы, в частности, на движения по периферии полей зрения. (Усиление способности к восприятию таких стимулов особенно важно при общении на языке жестов, так как взор говорящего фиксирован на лице собеседника, а движения рук улавливаются периферическими отделами поля зрения.) Невилль сравнила результаты, полученные в трех группах испытуемых: глухие от природы носители языка жестов, слышащие, не владеющие языком жестов, и слышащие носители языка жестов (как правило, это дети глухих родителей).

Глухие испытуемые, владеющие языком жестов, демонстрируют бо́льшую скорость реакции на эти стимулы – это проявляется бо́льшей амплитудой вызванных потенциалов в затылочных долях мозга, то есть в первичной зрительной коре. Такое повышение скорости и величины потенциалов не отмечалось ни у одного слышащего испытуемого и является, по-видимому, компенсаторным феноменом – усилением одной модальности ощущений вместо другой (большая реактивность слуховой системы отмечается, например, у слепых) [93].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: