Александр Лурия - Лекции по общей психологии

- Название:Лекции по общей психологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2007

- Город:СПб

- ISBN:5–94723–559–3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лурия - Лекции по общей психологии краткое содержание

Лекции по общей психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В отмеченных индивидуальных различиях памяти проявляются как врожденные (генотипические) особенности, так и профессиональная деятельность людей, которая приводит к высокому развитию зрительной, слуховой, а иногда и вкусовой памяти.

Характерные особенности памяти могут выступать и в том, что различные испытуемые совершенно по — разному решают одну и ту же задачу, например удержание в памяти номера телефона или незнакомой фамилии. Известно, что некоторые выдающиеся музыканты (например известный композитор С. Прокофьев) указывали, что они запоминают номера телефонов как известные музыкальные мелодии, в то время как другие субъекты видят номер телефона написанным на доске и запоминают его зрительным путем.

Особенно большое значение имеют, однако, различия в способах запоминания и в уровне организации памяти у различных лиц.

Как показывают наблюдения, у одних лиц преобладают непосредственные, чувственные (зрительные, слуховые, двигательные) формы запоминания, в то время как у других запоминание носит преимущественно характер сложного кодирования материала, превращения его в вербально — логические схемы. Именно это имел в виду И. П. Павлов, когда он делил людей на две группы, из которых одна относится к «художественному», а другая к «мыслительному» типу. Индивидуальные различия в памяти далеко не всегда являются лишь частными особенностями, не выходящими за пределы мнестических процессов. Нередко они приводят и к значительным изменениям в структуре всей личности человека.

А. Р. Лурия описал один из таких случаев с известным советским мнемонистом Ш.

Этот человек обладал удивительной по своей мощности наглядной эйдетической памятью. Он без труда удерживал огромные таблицы чисел, слов и продолжал «видеть» их, одновременно «ощущал» их в виде звуков, звуковых оттенков (синестезий). Поэтому ему не стоило труда воспроизводить огромный материал спустя значительные промежутки времени, иногда исчислявшиеся многими годами.

Существенным для Ш. был, однако, тот факт, что необычные особенности его памяти отражались на структуре его мышления и на особенностях его личности.

Обладая исключительной наглядной памятью, Ш. без труда решал сложные задачи, если их решение могло протекать в наглядном плане и опиралось на возможность зрительно фиксировать материал и оперировать наглядными образами. Однако для него представляли часто непреодолимую трудность решение тех абстрактных задач, которые требовали отвлечения от наглядных образов, решение которых в наглядном плане было невозможным. Поэтому понимание сложных и отвлеченных логикограмматических структур часто протекало у него не легче, а значительно труднее, чем у людей, не обладавших столь сильной наглядно — образной памятью.

Наибольший интерес представляет, однако, особенность личности Ш. Наглядные образные представления были у него настолько сильны, что мир его воображения иногда сливался с миром реальных впечатлений, и именно эти границы между реальным и воображаемым миром, столь отчетливые у обычного человека, очень размытыми. Поэтому поведение Ш. часто отличалось непрактичностью, смещением реальности и фантазии, и сверхмощное развитие наглядной образной памяти приводило к формированию особых черт его личности в целом.

Методы исследования памяти

Перед исследованием памяти может стоять одна из трех задач: установить объем и прочность запоминания, дать характеристику физиологической природе забывания и описать возможные уровни смысловой организации памяти.

Для первой задачи применяются приемы удержания ряда из изолированных, не связанных между собой элементов (бессмысленных слогов, слов, чисел или зрительно предъявляемых геометрических фигур).

Методы исследования объема и прочности элементарной памяти имеют несколько вариантов.

К ним относятся, с одной стороны, методы исследования удержания ряда из несвязанных между собой элементов, с другой стороны, методы исследования заучивания длинного (запредельного) ряда таких элементов.

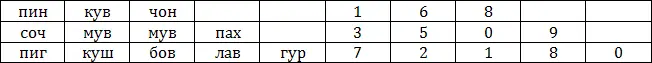

Первый метод состоит в том, что испытуемому предъявляют ряд из возрастающего числа элементов (слогов, чисел или слов) и предлагают воспроизвести их в том же порядке, в котором они были даны (табл. 2.4).

Объемом непосредственной (кратковременной) памяти считается то максимальное число элементов, которое испытуемый может воспроизвести после однократного предъявления и без ошибок.

Для установления различий между слуховой и зрительной памятью данные ряды могут предъявляться на слух или зрительно. Разновидностью этого метода является опыт, в котором испытуемому предлагается определенная группа геометрических фигур (в последовательном порядке или одновременно), а затем предлагается либо найти эти фигуры среди группы других фигур (метод узнавания) либо нарисовать их (метод воспроизведения).

Метод исследования заучивания состоит в том, что испытуемому дается длинный ряд не связанных между собой слогов, слов или цифр, которые он сразу не может запомнить, и предлагается воспроизвести удержанные элементы в любом порядке (табл. 2.5).

Опыт повторяется несколько раз (до 10), причем каждое воспроизведенное слово отмечается цифрой в порядке его воспроизведения.

В конце опыта вычерчивается кривая заучивания. Заучивание оценивается как общим результатом (число удержанных в памяти членов ряда и число повторений, необходимых для полного их заучивания), характером кривой (ее быстрое восхождение, наличие колебаний и т. д.) и устойчивостью того порядка, в котором испытуемый воспроизводил слова (последнее дает возможность установить как особенности «стратегии» мнестической деятельности испытуемого, так и выраженности того «фактора края», о котором говорилось выше.

Исследование физиологической природы забывания ставит перед собой задачу изучения: лежит ли в основе забывания слабость следов или их торможение интерферирующими агентами.

Для ответа на этот вопрос проводится серия исследований, при которых, с одной стороны, проверяется способность удерживать в памяти следы данного ряда на известный промежуток времени (не заполненный никакой побочной деятельностью) и, с другой стороны, прослеживается, как влияет на удержание следов посторонняя (интерферирующая) деятельность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: