Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг

- Название:Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-119013-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

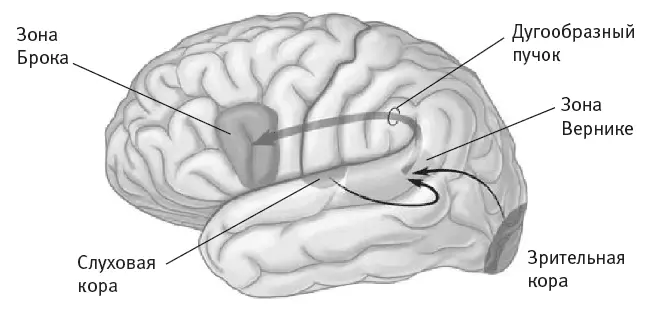

В 1875 году Вернике наблюдал зеркальную картину дефекта Леборна. Один из его пациентов свободно владел речью, но не мог ее понимать. Если врач говорил ему “положить предмет А на предмет Б”, пациент терялся в догадках, о чем же его просят. Вернике связал дефицит понимания речи с повреждением задней части левого полушария, теперь известной как зона Вернике (рис. 1.1).

Он же выяснил, что такие сложные психические функции, как речь, нельзя локализовать в одной области мозга: они задействуют несколько взаимосвязанных областей. Подобные сети формируют нейронную “проводку” мозга. Вернике показал не только то, что за понимание и производство речи отвечают разные области мозга, но и то, что эти области связаны друг с другом дугообразным пучком . Информация, которую мы получаем при чтении, через глаза передается в зрительную кору, а информация, которую мы слышим, через уши поступает в слуховую кору. Затем информация из этих двух участков коры объединяется в зоне Вернике, где преобразуется в нейронный код [7] Нейронный код – серии нервных импульсов (потенциалов действия) со специфическими параметрами, генерируемые нейроном или ансамблем нейронов. Сенсорная информация, отображающая характеристики стимула, кодируется такими сериями и может неоднократно перекодироваться – менять временные и пространственные параметры импульсации – по пути к высшим центрам обработки информации.

для понимания речи. Только после этого информация передается в зону Брока, позволяя нам выражать свои мысли (рис. 1.1).

Вернике предсказал, что однажды кто-нибудь выявит расстройство речи, вызванное разрывом связи между зонами Вернике и Брока. Так и оказалось: люди с поврежденным дугообразным пучком не испытывают трудностей с пониманием речи и изъяснением, однако эти функции осуществляются независимо. Это немного напоминает президентскую пресс-конференцию: информация поступает, информация выходит, но между первой и второй нет никакой логической связи.

Сегодня ученые считают, что и другие сложные когнитивные навыки требуют участия разных, но взаимосвязанных областей мозга.

Рис. 1.1.Анатомический путь понимания (зона Вернике) и производства (зона Брока) речи. Зоны связаны дугообразным пучком.

Хотя нейронная схема владения речью в итоге оказалась еще более сложной, чем полагали Брока и Вернике, их открытия стали основой для современных представлений о неврологии речи и даже о неврологических расстройствах. Сосредоточив внимание на локализации заболеваний (место, место и еще раз место!), Брока и Вернике обеспечили значительный прогресс в диагностике и лечении неврологических расстройств. Конечно, ущерб от неврологических болезней в мозге обычно хорошо заметен, и потому выявлять их гораздо проще, чем большинство психических расстройств, поражающих мозг гораздо деликатнее.

Стремление локализовать функции мозга резко набрало обороты в 1930–1940-х. В те годы прославленный канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд оперировал пациентов с эпилепсией, вызванной рубцеванием в мозге после травмы головы. Пенфилд пытался провоцировать у них ауру – особые ощущения, нередко предваряющие эпилептический приступ. Если это получалось, врач понимал, какой крошечный фрагмент мозга необходимо удалить, чтобы облегчить течение болезни, не нарушив важные функции вроде речи или способности двигаться.

Во время операции пациенты Пенфилда пребывали в сознании – в мозге нет рецепторов боли – и говорили ему, что ощущают, когда он стимулировал разные области их мозга. Проведя за несколько лет почти 400 операций, Пенфилд установил, какие зоны мозга отвечают за осязание, зрение, слух и движения разных частей тела. Его карты сенсорных и двигательных функций используются по сей день.

Но одно из открытий Пенфилда поистине поразительно. При стимуляции височной доли мозга – той его части, которая находится прямо над ухом, – пациент мог вдруг сказать: “Такое впечатление, что я о чем-то вспоминаю. Cлышу звуки, песни, фрагменты симфоний”. Или: “Я слышу колыбельную, которую пела мне мама”. Пенфилд задумался, можно ли локализовать столь сложный и таинственный психический процесс, как память, в конкретных областях мозга. В конце концов он сам и другие ученые пришли к выводу, что это вполне реально.

Нейроны: структурные единицы мозга

Открытия Брока и Вернике показали, где в мозге локализованы те или иные психические функции, но не объяснили, как мозг их выполняет. Врачи не смогли ответить на основополагающие вопросы: какова биологическая организация мозга и каковы принципы его работы?

Биологи уже установили, что тело состоит из отдельных клеток, но мозг казался иным. Изучая ткани мозга под микроскопом, они видели беспорядочные переплетения, у которых нельзя было вычленить ни начала, ни конца. Поэтому многие ученые представляли нервную систему единой, сплошной сетью из переплетенных волокон и сомневались в существовании отдельных нервных клеток.

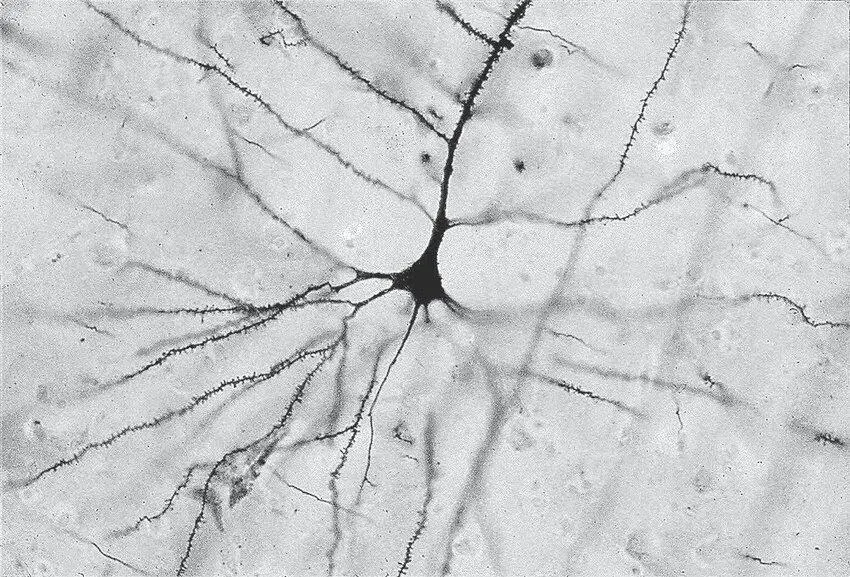

Затем в 1873 году итальянский врач Камилло Гольджи совершил открытие, которое буквально перевернуло представления о мозге. Вводя в срезы мозга растворы дихромата калия и нитрата серебра, он наблюдал, как небольшая часть клеток – по причине, не установленной до сих пор, – вбирала в себя краситель и становилась черной: из непроглядного массива нервной ткани вдруг выступала изящная, элегантная структура отдельных нейронов (рис. 1.2).

Рис. 1.2.Окрашивание по Гольджи

Первым ученым, который извлек пользу из открытия Гольджи, был молодой испанец Сантьяго Рамон-и-Кахаль. В конце XIX века он применил метод Гольджи к мозговым тканям новорожденных животных. Это был мудрый шаг: на ранних стадиях развития в мозге меньше нейронов и форма их проще, поэтому по сравнению с нейронами зрелого мозга рассматривать их легче. Окрашивая по Гольджи фрагменты недоразвитого мозга, Рамон-и-Кахаль получил возможность различать клетки и изучать их по отдельности.

Одни клетки напоминали развесистые кроны старых деревьев, другие увенчивались компактными “кустиками”, а “ветви” третьих, изогнувшись, устремлялись в невидимые области мозга – Рамон-и-Кахаль видел, что формы этих клеток значительно отличались от простых, строго определенных форм других клеток тела. Несмотря на такое поразительное многообразие нейронов, Кахаль установил, что у каждого из них есть четыре основных анатомических компонента (рис. 1.3): тело клетки, дендриты, аксон и пресинаптические терминали, которые оканчиваются тем, что мы сейчас называем синапсами. Основной компонент нейрона – это тело , которое содержит ядро (хранилище генов клетки) и бо́льшую часть цитоплазмы. Многочисленные тонкие отростки клетки, напоминающие небольшие ветки дерева, – это дендриты . Они получают информацию от других нервных клеток. Единственный толстый отросток называется аксоном . Он передает информацию в другие клетки, при этом его длина может достигать целого метра. На конце аксона находятся пресинаптические терминали , которые формируют синапсы с дендритами клеток-мишеней и передают им информацию через узкий зазор, называемый синаптической щелью . Мишенями могут быть соседние клетки, клетки из других областей мозга или даже мышечные клетки на периферии тела.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: