Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг

- Название:Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-119013-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Табл. 1.Частота возникновения аутизма и психических расстройств у однояйцевых близнецов и прочих сиблингов пациента с тем же диагнозом.

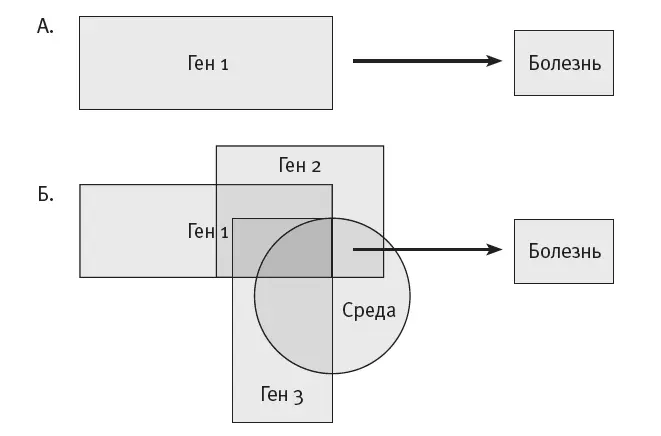

Простое генетическое заболевание, например болезнь Хантингтона, вызывается мутацией одного гена. У человека с такой мутацией разовьется болезнь, и то же самое касается его однояйцевого близнеца. Предрасположенность к сложным заболеваниям вроде биполярного расстройства и депрессии, напротив, обусловлена взаимодействием нескольких генов друг с другом и окружающей средой. Мы можем сказать, что биполярное расстройство – это сложная болезнь, поскольку знаем, что она далеко не всегда поражает двух однояйцевых близнецов. Это значит, что ключевую роль в ее развитии играют средовые факторы. Когда в развитии болезни задействованы и гены, и среда, обычно проще первым делом найти гены-кандидаты – в ходе масштабных исследований установить, какие гены соотносятся, например, с депрессией, а какие с манией, – а уж потом разбираться со вкладом окружающей среды.

Рис. 1.6.Простое генетическое заболевание обусловлено мутацией одного гена (А), а сложное – изменениями нескольких генов в совокупности с факторами внешней среды (Б).

Нейровизуализация

До 1970-х клиницисты располагали сильно ограниченным набором инструментов для изучения живого мозга: рентген показывал им костную структуру черепа, но не сам мозг, ангиография отображала кровоснабжение мозга, а пневмоэнцефалография демонстрировала желудочки мозга – заполненные спинномозговой жидкостью полости. Вооруженные этими грубыми радиологическими методами вкупе с аутопсией [14] Аутопсия , или некропсия – патологоанатомическое исследование, посмертное вскрытие и детальное изучение тела.

, исследователи мозга годами изучали страдающих депрессией и шизофренией, но не находили у них никаких повреждений мозга. В 1970-х наконец начали развиваться две группы методов нейровизуализации – структурной и функциональной, – которые революционно расширили наши представления о мозге.

Структурная нейровизуализация отображает анатомию мозга. Компьютерная томография (КТ) совмещает серии рентгеновских снимков, сделанных под разными углами, в послойное изображение мозга. Такие сканы позволяют различать плотность разных структур мозга: пучков аксонов, из которых состоит белое вещество, а также тел и дендритов нейронов, из которых состоит серое вещество – кора головного мозга.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) использует совершенно другой принцип: она различает структуру по реакции разных тканей на магнитное поле, в котором они оказываются. Полученные изображения дают более детальную информацию, чем компьютерные томограммы. Например, МРТ помогла установить, что у страдающих шизофренией увеличены боковые желудочки мозга, тоньше кора и меньше гиппокамп.

Функциональная нейровизуализация продвинулась еще дальше, включив в анализ и временну́ю шкалу. Она позволяет ученым наблюдать мозговую активность человека, который выполняет какую-то когнитивную задачу: смотрит на предмет искусства, слушает, думает или вспоминает о чем-то. Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) основывается на регистрации изменений концентрации кислорода в эритроцитах. Когда какая-то область мозга активизируется, она начинает потреблять больше кислорода, а растущая потребность в кислороде обеспечивается увеличением притока крови в нуждающуюся область. Поэтому с помощью фМРТ ученые могут картировать области мозга, активные при выполнении разных умственных задач.

Фундамент функциональной нейровизуализации заложили исследования Сеймура Кети и его коллег, в 1945 году разработавших первый эффективный способ измерения кровотока в живом мозге. В серии классических опытов они измеряли кровоток в мозге бодрствующих и спящих людей, закладывая тем самым основу для последующих работ по функциональной визуализации. Пионер нейровизуализации Маркус Райкле отметил, что невозможно переоценить влияние исследований Кети на наше понимание кровоснабжения и метаболизма человеческого мозга.

После этого Кети занялся изучением работы нормального и больного мозга. Он обнаружил, что суммарный кровоток мозга не изменяется при удивительно широком диапазоне состояний – от глубокого сна до бодрствования, от занятия арифметикой в уме до психической дезорганизации вследствие шизофрении. Это навело его на мысль, что измерение кровотока во всем мозге не улавливает важные изменения, которые могут происходить в отдельных областях мозга. Тогда он решил найти способы измерения регионального кровотока.

В 1955 году Сеймур Кети, Луис Соколофф, Льюис Роуленд, Уолтер Фрейганг и Уильям Ландау разработали метод визуализации локального кровотока в 28 различных областях мозга кошки 5 . Та же группа ученых совершила важное открытие, обнаружив, что визуальная стимуляция увеличивает приток крови только к элементам зрительной системы, включая зрительную кору – область коры головного мозга, ответственную за обработку зрительной информации. Это стало первым свидетельством того, что изменения кровотока напрямую связаны с активностью и, вероятно, метаболизмом мозга. В 1977 году Соколофф предложил технику измерения региональной метаболической активности и использовал ее, чтобы картировать конкретные функции мозга. Так он обеспечил исследователей альтернативным способом локализации мозговых функций 6 .

Открытие Соколоффа заложило фундамент позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) – методов визуализации, которые дали возможность изучать мыслительную деятельность человека. ПЭТ расширила представления ученых о химии мозговых процессов, позволив им работать с мечеными нейромедиаторами, используемыми разными классами нервных клеток, и их рецепторами на клетках-мишенях.

Методы структурной и функциональной нейровизуализации подарили ученым возможность по-новому взглянуть на мозг. Теперь они видят, какие области мозга – а порой и какие нейронные сети в этих областях – работают неправильно.

Эта информация крайне важна, поскольку сегодня и психические расстройства считаются заболеваниями нейронных сетей.

Животные модели

Животную модель болезни можно конструировать двумя способами. Первый, как мы видели, предполагает выявление у животного генов, эквивалентных человеческим, которые предположительно вовлечены в развитие болезни, а затем – изменение этих генов в животном и наблюдение последствий. Второй способ предполагает внедрение человеческого гена в геном животного и проверку его эффектов – будут ли они такими же, как у человека?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: