Роберто Ассаджоли - Психосинтез

- Название:Психосинтез

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберто Ассаджоли - Психосинтез краткое содержание

«Психосинтез: теория и практика» — это всестороннее изложение учения, сделавшего смелую попытку не только соединить все лучшее, что было в предыдущих психологических практиках у Фрейда, Юнга, Жане и др., но и придать самому понятию «синтез» принципиально новое значение. Если ранее шла речь в основном лишь о «восстановлении состояния, предшествовавшего расщеплению», то психосинтез Ассаджоли идет дальше — к развитию целостной и гармоничной личности.

Содержание книги достаточно для глубокого проникновения в малоизвестную для нас практику самопознания, самосовершенствования человека.

В электронном варианте представлена только первая часть книги.

Психосинтез - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

6. «Творческое понимание» — течение, особо подчеркивающее творческую силу духовного понимания. Главным поборником этого направления является Герман Кейзерлинг, который разъяснял его в своих многочисленных произведениях и в «Школе Мудрости», долгое время работавшей в Дармштадте (Германия).

7. Холистический подход и психология личности . Идея такого подхода, первоначально выдвинутая Шмутцем в его книге «Холизм и эволюция», была принята многими американскими психологами и психиатрами, такими как Олпорт, Ангьял, Голдстейн, Маслоу, Мерфи, Перлз, Прогофф. Взгляды указанных авторов хорошо резюмированы Кэлвином Холлом в книге «Теории личности». Параллельно в Швейцарии развивалось движение под названием «Врачевание личности», начало которому дал Турнье из Женевы, а продолжили Медер, Бодуан и другие. В Германии персоналистические позиции занял Штерн.

8. Межличностная и социальная психология и психиатрия , а также антропологическое изучение человека. Это широкое движение включает в себя различные независимые направления. Мы находим здесь Салливана с его «Межличностной теорией психиатрии», Курта Левина, затем исследователей групповой динамики из Мичиганского университета, исследователей человеческих взаимоотношений из Гарвардского университета, работы П. Сорокина (также из Гарварда) об альтруистической любви и т. д.; в Европе акцент на моральных и социальных аспектах психиатрии делают Барук и Хаузер. Антропологический подход достаточно полно представляет, например, Маргарет Мид.

9. «Активные методы» лечения и развития личности . Первоначально возникли гипноз, внушение и самовнушение, описанные и применявшиеся представителями двух «Нансийских школ» (Льебо, Бернгейм, Куэ) и, с большей научной строгостью, Бодуаном; далее идет аутогенная тренировка Шульца, «пробужденный сон» Дезуаля, рациональный подход Эллиса и Харпера, медитативный метод Хаппиха, психодрама Морено и другие формы групповой психотерапии, например, Баха и Берне. Кроме того, существует множество методов развития отдельных психических функций — памяти, мышления, воображения и воли. [1] Настоящий перечень носит вводно-ознакомительный характер, а список упомянутых исследователей далеко не полон. Единственное назначение этого краткого обзора — показать, сколь многообразны и несхожи пути, ведущие к раскрытию тайн человека.

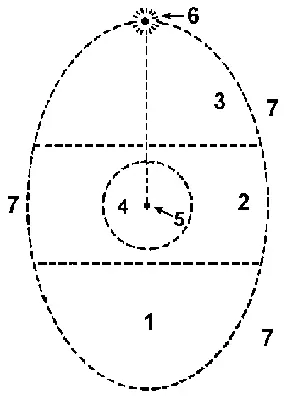

Cхема личности

Все эти исследования и разработки дают такую массу материала, что вполне можно попытаться внутренне согласовать его и синтезировать. Если мы соберем твердо установленные факты, достоверные и хорошо проверенные сведения, а также достаточно аргументированные объяснения, не обращая внимания на перегибы и теоретические надстройки различных школ, то получим многомерную концепцию человеческой личности; будучи далекой от совершенства и завершенности, эта концепция представляется нам более содержательной и близкой к действительности, чем предшествующие.

Чтобы проиллюстрировать данную концепцию, мы воспользуемся приведенной ниже схемой. Разумеется, это схематическое и крайне упрощенное изображение, способное дать лишь структурное, статическое, едва ли не «анатомическое» представление о строении нашего внутреннего мира, тогда как более важен и существенен именно динамический его аспект. Однако здесь, как и во всякой науке, шаги должны быть последовательными, а уточнения постепенными. Имея дело с такой пластичной и неуловимой реальностью, как наша психическая жизнь, важно не терять из виду главные ее направления и существующие между ними коренные различия; в противном случае многочисленные детали могут заслонить от нас целостную картину и помешают осознать значение, назначение и ценность различных ее частей.

С учетом этих оговорок и ограничений карта нашего внутреннего мира выглядит следующим образом:

1. Низшее бессознательное

2. Среднее бессознательное

3. Высшее бессознательное, или сверхсознательное

4. Поле сознания

5. Сознательное «я» [2] Ассаджоли называет этот элемент также личным «я», или эго. — Прим. перев.

6. Высшее Я

7. Коллективное бессознательное

В него входят:

a. Простейшие формы психической деятельности, управляющие жизнью тела; разумное согласование телесных функций.

b. Основные влечения и примитивные побуждения.

c. Многочисленные «комплексы», несущие сильный эмоциональный заряд.

d. Образы кошмарных сновидений и фантазий.

e. Низшие, неконтролируемые парапсихические процессы.

f. Различные патологические проявления, такие как фобии, мании, навязчивые идеи и желания.

Эта область состоит из психических элементов, сходных с психическими элементами бодрствующего сознания и свободно в него проникающих. Здесь происходит усвоение полученного нами опыта; здесь, прежде чем родиться в свете сознания, зарождаются, развиваются и созревают плоды повседневной деятельности нашего ума и воображения.

Из этой области нам являются высшие формы интуиции и вдохновения — художественного, философского и научного, — этические «императивы», стремление к человечным и героическим поступкам. Это источник таких высших чувств, например, как альтруистическая любовь; это источник таланта, а также состояний созерцания, просветления и экстаза. Здесь таятся высшие парапсихические функции и духовные энергии.

Этот не совсем точный, но понятный и пригодный для практических целей термин обозначает непосредственно сознаваемую нами часть нашей личности: непрерывный поток ощущений, образов, мыслей, чувств, желаний и влечений, доступных нашему наблюдению, анализу и оценке.

«Я», которое представляет собой точку чистого самоосознания, нередко путают с только что описанной сознательной частью нашей личности; в действительности же они совершенно различны. В этом можно убедиться путем интроспекции. Изменчивые содержания нашего сознания (ощущения, мысли, чувства и т. д.) — это одно, а «я», центр нашего сознания — это другое. Существующее между ними различие в каком-то смысле напоминает различие между освещенной зоной экрана и проецируемыми на ней изображениями.

Однако «человек с улицы» и даже многие высокообразованные люди не утруждают себя самонаблюдением и не видят этой разницы, — они пассивно плывут по поверхности «потока мысли», отождествляя себя с каждой последующей волной, со сменяющимися содержаниями своего сознания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: