Клод Леви-Строс - Первобытное мышление

- Название:Первобытное мышление

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1994

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клод Леви-Строс - Первобытное мышление краткое содержание

Издание знакомит российского читателя с творчеством выдающегося представителя французского структурализма, этнографа и социолога Клода Леви-Строса (род. 1908). Исследуя особенности мышления, мифологии и ритуального поведения людей «первобытных» обществ с позиций структурной антропологии, Леви-Строс раскрывает закономерности познания и психики человека в различных социальных, прежде всего традиционных, системах, в культурной жизни народов. Среди публикуемых произведений такие широко известные книги, как "Тотемизм сегодня" и "Неприрученная мысль".

[[Требуется сверка с оригиналом. Отсутствует несколько схем и диаграмм. ]]

Первобытное мышление - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

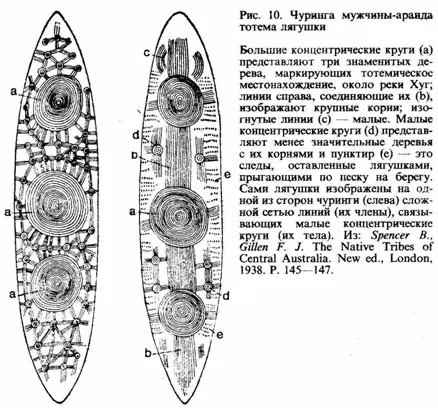

Нельзя ничего больше сказать, следуя и другой интерпретации, которую Дюркгейм, впрочем, сводит к предыдущей, что чуринга есть тело предка. Эту формулу аранда, зафиксированную Г. Штреловым, следует воспринимать в ее метафорическом значении. Действительно, предок не утрачивает своего тела, поскольку в момент зачатия он покидает свою чурингу (или одну из них) ради своего будущего воплощения. Чуринга приносит скорее ощутимое доказательство, что предок и его живой потомок суть одна плоть. В противном случае как было бы возможно, чтобы при обнаружении нехватки изначальной чуринги в том месте, где женщина была мистически оплодотворена, изготовлялась взамен нее другая чуринга? И в этом отношении чуринги сходны с архивными документами, особенно с документами на право собственности, переходящими из рук в руки всех следующих друг за другом владельцев (и которые можно восстановить в случае потери или уничтожения), с той разницей, что здесь речь идет не об обладании владельцем каким-то недвижимым имуществом, а об обладании пользователем какой-то моральной и физической личностью. Впрочем, хотя и для нас архивы составляют наиболее драгоценное и наиболее сакральное из всех благ, нам случается, подобно аранда, доверять эти сокровища иностранным группам. И если мы отправляем завещание Людовика XIV в США, а они предоставляют нам Декларацию Независимости или Колокол Свободы, это доказательство того, что, следуя выражениям информатора аранда, "…мы в мире с нашими соседями: ведь мы не можем ни ссориться, ни конфликтовать с людьми, которые охраняют наши чуринги и которые доверили нам свои" (Т. G. Н. Strehiow, р. 161).

Но почему мы так держимся за наши архивы? События, к которым они относятся, засвидетельствованы независимо от них тысячью способов: они живут в нашем настоящем и в наших книгах; сами по себе они лишены значения, приходящего к ним всецело от их исторического резонанса и от комментариев, объясняющих их и увязывающих с другими событиями. Об архивах можно сказать, перефразируя аргумент Дюркгейма: сами по себе — это кусочки бумагих. [135]

Будь они все опубликованы, то ничего не изменилось бы в нашем познании и состоянии, в случае если стихийное бедствие уничтожило бы подлинники. Однако мы переживали бы эту утрату как невосполнимый ущерб, поразивший нас в самое сердце.

И не без основания: если предложенная интерпретация чуринг верна, их сакральная характеристика зависит от функции с диахронным значением; только им и предстоит ее обеспечивать — внутри классификационной системы, которая будет полностью развернута в синхронии и успешно ассимилируется даже с протяженностью во времени. Чуринги суть осязаемые свидетельства мифологического периода: при отсутствии их еще можно помыслить об Алчеринга(43), но нельзя его физически засвидетельствовать. Таким же образом, если мы утратим архивы, наше прошлое не будет полностью упразднено: оно будет лишено того, что можно было бы назвать его диахронной сочностью. Оно все еще существовало бы как прошлое, но сохраненным лишь в современных и прошлых репродукциях, книгах, институтах, в самой ситуации. Вследствие чего оно также было бы развернуто в синхронии.

Достоинство архивов в том, что они приводят нас в соприкосновение с чистой историчностью. Как уже говорилось о мифах, о происхождении тотемических названий, их ценность происходит не от значения, присущего упоминаемым событиям: те могут быть незначащими или даже совершенно отсутствовать — и так же, если речь идет об автографе в несколько строчек или о подписи вне контекста. Но вместе с тем какую цену имеет подпись Иоганна Себастьяна Баха для того, кто не может слушать его музыку без сильного биения сердца! Что касается самих событий, мы сказали, что они засвидетельствованы иначе, и обычно лучше, чем посредством подлинных актов. Архивы доставляют другое: с одной стороны, они образуют событие в его радикальной возможности (ведь только интерпретация, не составляющая его части, может обосновать его в рассудке); с другой стороны, они физически рождают историю, так как лишь в них преодолевается противоречие между минувшим прошлым и настоящим, где сохраняется его пережиток. Архивы являются воплощенным бытием событийности.

Итак, посредством этой оси мы обнаруживаем в недрах первобытного мышления чистую историю, с которой нас уже столкнули тотеми-ческие мифы. Нет ничего немыслимого в том, что некоторые из излагаемых ими событий реальны, даже если картина, которую они с них пишут, является символической и искаженной (Elkin 4, р. 210). Во всяком случае, вопрос заключается не в этом, поскольку любое историческое событие есть результат в большой степени подхода историка. Даже если мифологическая история ложна (или, правильнее сказать, оттого что она является ложной), она все равно выражает в чистом виде и в наиболее маркированной форме черты, свойственные историческому событию, которые зависят, с одной стороны, от его обстоятельств: предок появился в таком-то месте, он прошел здесь, а затем там, он совершил такие-то и такие-то деяния…; с другой стороны, от его способности вызывать интенсивные и разнообразные эмоции: "Северный аранда привязан к своей родной почве всеми фибрами своего существа. Он всегда говорит о своем "месте рождения" с любовью и почитанием. И сейчас слезы наворачиваются ему на глаза, когда он упоминает о местонахождении предка, оскверненном, иногда непроизвольно, белым человеком… Любовь к земле, ностальгия по земле часто также выступает в мифах, связанных с тотемическими предками…" (Т. G. Н. Strehiow, р. 30–31).

Однако такая страстная привязанность к территории особенно объяснима в исторической перспективе: "Горы, ручьи, источники и пруды являются для него [туземца] не только красивыми и достойными внимания чертами ландшафта… Каждая из них была творением предков, от которых он происходит. В окружающем его ландшафте он прочитывает историю жизни и деяний почитаемых им бессмертных существ, существ, которые ненадолго еще могли принимать человеческий облик; существ, многие из которых известны ему из его непосредственного опыта, таких, как отцы, деды, братья, матери и сестры. Вся земля для него — как древнее и всегда живое генеалогическое древо. Каждый туземец воспринимает историю своего тотемического предка в отнесении его действий к началу времен и собственно к рассвету жизни, когда мир — такой, каким мы его знаем сегодня, был еще в могучих руках, моделировавших и формировавших его…" (Ibid., р. 30–31).

Если принять во внимание, что эти события и эти места — те же самые, что дают материал символическим системам, которым были посвящены предшествующие главы, то следует признать, что так называемым первобытным народам удалось выработать здравые методы для включения — в двояком аспекте: логической случайности и эмоциональной турбулентности — иррационального в рациональное. Таким образом, классификационные системы позволяют интегрировать историю; и даже ту, что, как можно считать, сопротивляется системе. Ибо не надо здесь заблуждаться: тотемические мифы, всерьез излагающие ничтожные инциденты и умиляющиеся по поводу именуемых мест, напоминают лишь захудалую историю, а именно историю наиболее бесцветных хроникеров. Те же самые общества, чья социальная организация и брачное регулирование требуют для своей интерпретации усилий математиков, чья космология удивляет философов, не видят нарушения связи между высокими спекуляциями, которым они предаются в этих сферах, и историей — не историей Буркхардта или Шпенглера, а историей Ленотра и Ля Форса(44).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: