Наталия Богачкина - Психология: конспект лекций

- Название:Психология: конспект лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Конспекты, шпаргалки, учебники «ЭКСМО»b4455b31-6e46-102c-b0cc-edc40df1930e

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-24026-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Богачкина - Психология: конспект лекций краткое содержание

Данное учебно-методическое пособие представляет краткое изложение основного материала лекций по курсу «Психология». Представленный в пособии материал поможет студентам подготовиться к сессии и успешно сдать зачет или экзамен по данной дисциплине. Предназначено для студентов средних специальных и высших учебных заведений.

Психология: конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому психологи советуют найти способ или объект вымещения, безопасный для окружающих: например, занятие спортом, домашняя уборка, контрастный душ или просто мытье кистей рук холодной водой и т. д.

7. Включение– сопереживание как способ облегчения собственного внутреннего напряжения. Например, сопереживая героям очередной «мыльной оперы», люди отвлекаются от собственных, порой более существенных и значимых проблем.

8. Изоляция– нарушаются, а иногда и совсем разрываются эмоциональные связи с окружающими людьми, таким образом защищая человека от травмирующих психику ситуаций.

Яркими примерами такого механизма часто могут служить алкоголизм, суициды, бродяжничество.

Человеку крайне важно понимать действие защитных механизмов.

Это поможет лучше понять мотивы поведения окружающих людей и разобраться в самом себе, так как очень часто искусственно создаваемый комфорт не дает возможности осознать, а значит, и преодолеть собственные недостатки и ошибки.

Итак, бессознательное, так же как и сознание, участвует в управлении поведением человека, однако их роли различны.

В сложных ситуациях, когда требуется постоянный контроль над происходящим, повышенное внимание, необходимо участие сознания.

К числу таких ситуаций относятся следующие:

1) необходимость принятия решения в интеллектуально сложных ситуациях;

2) в случаях преодоления физического или психологического сопротивления;

3) при разрешении конфликтных ситуаций;

4) при нахождении решения в неожиданно возникших ситуациях, содержащих физическую или психологическую угрозу.

Таким образом, рассматривая сознание как высший уровень психической регуляции поведения, следует помнить, что многие поведенческие акты функционируют и на бессознательном уровне.

2. Малая группа и коллектив

1. Понятие малой группы и коллектива.

2. Структура малых групп.

3. Межличностные отношения в группах и коллективах.

4. Эффективность групповой сплоченности.

1. В социальной среде, которая окружает личность, функционирует большое количество групп.

Социальные группы подразделяются на большие и малые.

Малые группы уже длительное время изучаются в рамках социальной психологии, чего нельзя сказать о больших группах, которые представлены в социальной психологии неравноценно: одни исследуются давно (в основном это неорганизованные, стихийно возникающие группы), другие – организованные, длительно существующие группы (классы, нации) – стали объектом изучения относительно недавно.

Диапазон интересующих социальную психологию групп очень широк, а их большое разнообразие затрудняет выработку единого определения понятия «группа».

Т. Шибутани утверждал, что группы могут различаться по размеру от двух влюбленных до миллионов, ведущих войну ( Шибутани , 1999).

Подробнее остановимся на рассмотрении малой группы и ее характеристике.

Малая группа– это немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов ( Г. М. Андреева , 2004).

Психология исследует некоторые элементарные параметры группы.

Среди основных признаков малой группы можно назвать следующие:

1) размер– число членов группы.

Этот вопрос до сих пор относится к разряду дискуссионных.

Большинство исследований определяет нижний предел малой группы как диаду.

Однако ряд исследователей считает, что наименьшее число членов малой группы – три человека (триады).

Этот спор относится к разряду неразрешимых.

Не до конца определились исследователи и с верхним пределом.

Исследуя объем оперативной памяти, Дж. Миллер открыл число 7 ± 2, что и стало рассматриваться верхней границей малой группы.

Обосновывалось это способностью человека при контактах удерживать в памяти только 7 ± 2 члена группы.

Несостоятельность такого подхода была доказана дальнейшими экспериментальными исследованиями.

Эксперименты дают различные показатели: 10–20 человек, а в исследованиях Дж. Морено (автора социометрической методики) исследовались группы в 30–40 человек (школьные классы, студенческие группы и т. п.).

В отечественной социальной психологии в качестве малой группы рассматривается реально существующая группа, выступающая как субъект деятельности.

Такое решение обосновывается практикой совместной деятельности.

Наиболее оптимальным считается состав группы в 5–9 человек, но не более 12;

2) психологический климат группы– нравственно-эмоциональная окраска взаимоотношений в группе;

3) композиция– характеристика входящих в группу членов (численность, половой и возрастной состав, национальность, социальное положение членов группы), т. е. индивидуальный состав группы;

4) структура группы– те функции, которые выполняют члены группы, а также состояние формальных и неформальных взаимоотношений в группе.

В качестве формальных признаков структуры группы выделяют структуру коммуникаций, структуру предпочтений, структуру власти и т. д.;

5) групповые процессы– показатели актуальных социальных отношений, существующих в группе (лидерство – руководство, стадии развития группы, групповое давление и т. д.);

6) групповые нормы– правила поведения, которых придерживаются члены группы.

Перечисленные выше характеристики малой группы являются основаниями, согласно которым классифицируют и изучают малые группы в социальной психологии.

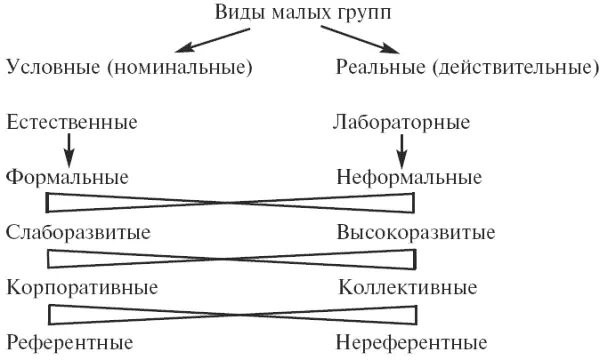

Проблема классификации социальных групп различными исследователями понимается по-разному. Рассмотрим классификацию на стр. 133, предложенную Г. М. Андреевой .

Условные– это группы, которые объединяют людей, не являющиеся членами ни одной малой группы.

Это группы, которые в реальной жизни не функционируют, а существуют лишь на бумаге: например, участковый врач имеет список больных своего участка, страдающих сахарным диабетом.

Иногда выделение таких групп важно для экспериментальных целей, чтобы сравнить результаты, полученные в реальных группах с теми, которые характеризуют случайное объединение людей.

Реальные– действительно существующие объединения людей, которые в полном объеме соответствуют всем параметрам малой группы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: