Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аналогичные данные в связи с воздействиями уже не звуковой, как выше, а зрительной модальности также тщательно изучались в нашем коллективе. Опыты С. Ю. Мещеряковой с младенцами (Экспериментальные исследования., 1975), Л. Н. Галигузовой с детьми 2–3–го года жизни (1978) и Х. Т. Бедельбаевой с дошкольниками (М. И. Лисина, Х. Т. Бедельбаева // Общение и его влияние…, 1974; Х. Т. Бедельбаева, 1978а, б) подтвердили аналогичные сообщения Т. Бауэра (Т. G. Bower, 1966, 1975), Р. Фанца (R. Fantz, S–Nevis, 1970) и других исследователей о том, что и в сфере зрительно воспринимаемых воздействий соблюдается правило первоочередной и преимущественной ориентировки ребенка на «социальные», то есть исходящие от взрослого, сигналы. Мы объясняем эти факты с точки зрения иерархии потребностей (М. И. Лисина, В. В. Ветрова, Е. О. Смирнова // Общение и его влияние., 1974). По–видимому, предпочтительное отношение детей к воздействиям, исходящим от человека, можно рассматривать как свидетельство положения коммуникативной потребности в верхней части этой иерархии (A. Pick, D. Frankel, L. Hess, 1975).

Выше мы говорили о рождении потребности ребенка в общении со взрослыми. Но в последующие годы у детей появляется также стремление общаться друг с другом.

Как рождается эта новая коммуникативная потребность?

Для ответа на этот вопрос мы обратились сначала к научной литературе. В советской детской психологии природа потребности детей в общении друг с другом исследована мало и главным образом начиная с подросткового возраста (Д. Б. Эльконин, Т. В. Драгунова // Возрастная и педагогическая психология, 1973; В. Н. Лозоцева, 1978; Н. Э. Фокина, 1978). Для маленьких детей вопрос о ее природе либо не ставится, либо «решается» тавтологически со ссылкой на ставшие знаменитыми слова 6–летнего мальчика, обращенные к матери: «Мне надо ребенков, а ты не ребенок». Впервые их привел Е. А. Аркин (1968), а потом их часто цитировали B. C. Мухина (1975), Я. Л. Коломинский (1976) и многие другие. Но из слов мальчика нельзя понять, почему ребенку нужны другие дети и зачем они ему требуются.

На наш взгляд, потребность в общении имеет единую природу независимо от того, каков возраст партнера: главное, это узнать о себе и оценить себя через другого и с его помощью. А кто является тем зеркалом, в которое ты смотришься, [4]определяет только, как именно можно использовать партнера для целей самопознания и самооценки.

Изучение общения подростков привело Т. В. Драгунову к выводу, что «сверстник выступает в качестве объекта сравнения с собой и образца, на который подросток равняется. Подростку легче сравнивать себя со сверстником… Взрослый – это образец, практически трудно досягаемый, его качества проявляются в жизненных ситуациях и отношениях, часто отсутствующих у подростка, а сверстник – это мерка, которая позволяет подростку оценить себя на уровне реальных возможностей, увидеть их воплощенными в другом, на которого он может прямо равняться» (Возрастная и педагогическая психология, 1973. С. 121–129). Думается, что сказанное справедливо и для детей более младшего возраста.

Что касается происхождения потребности ребенка в общении со сверстниками, то здесь также нет полной ясности.

Некоторые исследователи утверждают, что она имеется уже у младенцев (С. М. Кривина, Э. Л. Фрухт, 1975). Э. Л. Фрухт пишет, что «взаимодействие детей старше 8–9 мес. можно считать первой формой социального контакта» (Проблемы периодизации…, 1976. С. 123). С. В. Корницкая, напротив, приходит к выводу, что «взаимодействие младенцев побуждается не особой потребностью в общении друг с другом, а градиентами потребностей во впечатлениях, активной деятельности и в общении со взрослым» (Воспитание, обучение…, 1977. С. 38). Б. Спок (1971) сообщает, что на 1–м году жизни ребенок может наблюдать за другими детьми. М. Льюис и Дж. Брукс (М. Lewis, J. Brooks, 1974) отмечают положительную реакцию младенцев на незнакомого ребенка.

Но что все это означает?

Для обоснованного суждения о том, имеется ли у детей потребность в общении между собой, логично использовать те же 4 критерия, которые были нами предложены для изучения генезиса потребности детей в общении со взрослыми.

Совместно с Л. Н. Галигузовой (Исследования по проблемам…, 1980) мы предприняли экспериментальное исследование потребности в общении со сверстниками у детей от 1–го года до 3 лет. Они составили три возрастные группы: от 1 до 1,06, от 1,06 до 2 и от 2 до 3 по 10 человек в группе. Каждый ребенок участвовал в трех сериях опытов, где он мог видеть взрослого, своего сверстника и игрушки, изображенные на слайдах или реальные. Сочетая по–разному эти объекты, экспериментатор старался определить, какова сравнительная сила у детей различных коммуникативных и некоммуникативных потребностей. В I серии опытов дети могли видеть игрушку, сверстника или взрослого на слайдах; во II – они же были представлены ребенку реально, но на некотором расстоянии и в III – ребенок мог с ними взаимодействовать, вступать в контакт. Во всех трех сериях опытов дети отдавали предпочтение «социальным» объектам – взрослому и сверстнику. Судя по вниманию и эмоциональным проявлениям детей, на первом месте у них стояла потребность в общении со взрослым, особенно обострявшаяся в условиях, когда тот мог стать реальным партнером ребенка. На следующем месте стояли потребности ребенка во впечатлениях и в активном функционировании. В наших опытах ребенок мог удовлетворить их двумя путями: взаимодействуя со сверстником и манипулируя игрушками. Неразвитость практических контактов с ровесником быстро разрушала намечавшееся сотрудничество детей. А «фетишизация» игрушек (Д. Б. Эльконин, 1971) создавала у детей повышенную склонность выбирать игрушки для действий с ними и активного получения различной информации. Таковы оказались результаты суммарного анализа деятельности детей всех трех возрастных групп.

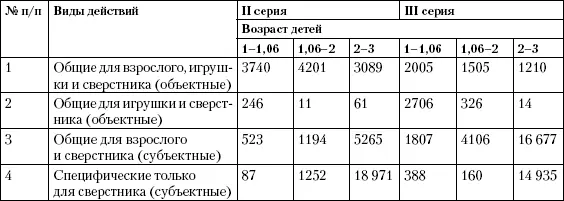

Далее мы анализировали поведение детей раздельно каждого возраста и установили любопытные факты. Выяснилось, что во всех группах в поведении детей между собой были действия, не зависевшие от свойств объекта (неспецифические), и действия специфические, встречающиеся лишь при взаимодействии ребенка с ровесниками (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Частота разных видов действий детей при восприятии реальных объектов (II серия) и в ходе практического взаимодействия с ними (III серия), усл. ед.

При этом в младшей группе (от 1 до 1;06) действия, ориентированные на сверстника, носили только неспецифический характер. Они включали обследование

и эмоциональные проявления, одинаковые для взрослого и игрушек (1); действия, специфические для манипуляций с игрушками: бьет рукой, не реагирует на крик сверстника, наступает на ногу или на живот соседа, тянет его с интересом за волосы, сосредоточенно тычет пальцем в ухо (2); действия, специфические для взрослого: заглядывает в глаза, смотрит с улыбкой в лицо, прикасается к руке (3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)