Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Понятие формы общения

Изменения отдельных аспектов, характеризующих развитие разных структурных компонентов общения – потребностей, мотивов, операций и пр., – в совокупности порождают интегральные, целостные образования, представляющие собой уровни развития коммуникативной деятельности. Эти качественно специфические образования, являющиеся этапами онтогенеза общения, были названы нами «формами общения» (А. В. Запорожец, М. И. Лисина // Развитие общения у дошкольников, 1974).

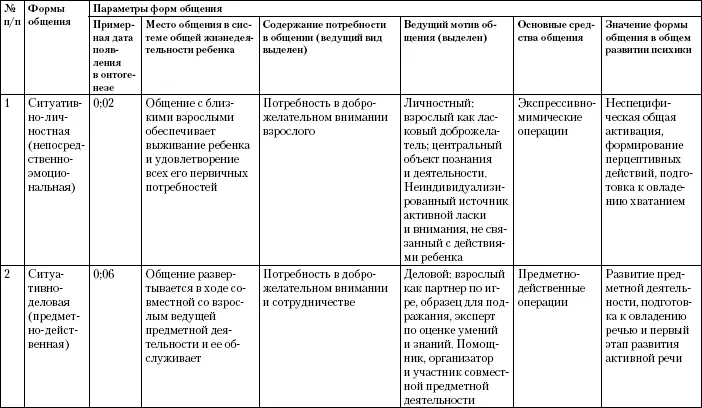

Итак, формой общениямы называем коммуникативную деятельность на определенном этапе ее развития, взятую в целостной совокупности черт и характеризуемую по нескольким параметрам. Основными среди них являются следующие 5 параметров:

1) время возникновения данной формы общения на протяжении дошкольного детства;

2) место, занимаемое ею в системе более широкой жизнедеятельности ребенка;

3) основное содержание потребности, удовлетворяемой детьми при данной форме общения;

4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка на определенном этапе развития к общению с окружающими людьми;

5) основные средства общения, с помощью которых в пределах данной формы общения осуществляются коммуникации ребенка с людьми.

Прежде чем двигаться дальше, следует сделать одно разъяснение. Оно касается термина «содержание потребности в общении».

В главе 2, говоря о коммуникативной потребности, мы определили ее общую природу (стремление человека к самопознанию и самооценке через познание и оценку других людей и с их помощью); подчеркнули специфику (несводимость к каким–либо другим потребностям); выделили 4 критерия для описания процесса первичного становления потребности в общении (он завершается к 2 мес. в сфере общения ребенка со взрослыми и к 2 годам в сфере его общения с другими детьми). Но после оформления потребности в общении процесс ее развития не заканчивается: скорее, можно сказать, что он только начинается. На протяжении многих последующих лет коммуникативная потребность преобразуется, видоизменяется. На каждом возрастном этапе возникает новое содержание потребности в общении: что именно ищет ребенок в других людях, ради чего он к ним обращается и что с их помощью желает понять в самом себе.

Экспериментальные исследования общения детей со взрослыми привели нас к выделению в первые 7 лет жизни следующих четырех видов содержания потребности в общении:

1) потребности в доброжелательном внимании (0,02–0,05, то есть от 2 до 5 мес.);

2) потребности в сотрудничестве (0,06–3, то есть от 6 мес. до 3 лет);

3) потребности в уважительном отношении взрослого (3–5);

4) потребности во взаимопонимании и сопереживании (5–7).

Содержание потребности ребенка в общении с другими людьми зависит от общего характера его жизнедеятельности и места в ней общения среди других видов активности.

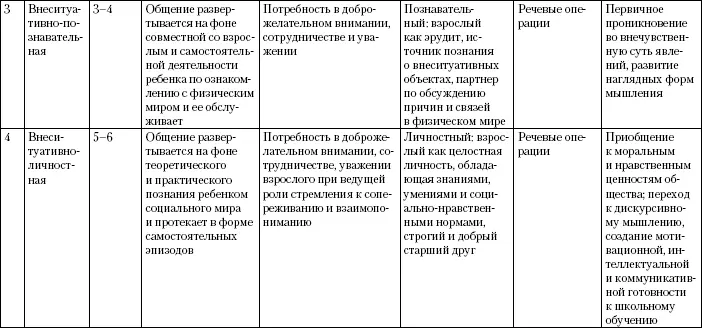

В табл. 1.3 мы представили сведения, характеризующие основные генетические формы общения со взрослыми у детей от рождения до 7 лет.

Их описание с разной степенью детальности представлено в некольких наших публикациях (Развитие общения у дошкольников, 1974; Принцип развития…, 1978; Проблемы общей…, 1978). Количество выделяемых нами форм, их названия и другие особенности постоянно уточняются и модифицируются. Возможно, стоит разделить ситуативно–деловое общение на довербальную и вербальную коммуникации, которые отличаются не только тем, овладел ли ребенок речью, но, главное, тем, каков ведущий тип его сотрудничества со взрослым (М. Г. Елагина // Общение и речь., 1985). Но и в своем нынешнем виде схема форм общения приносит определенную пользу при описании развития коммуникативной деятельности детей. Перейдем к характеристике каждой формы общения.

Таблица 1.3

Развитие форм общения со взрослыми у детей от рождения до 7 лет

Ситуативно–личностная форма общения

Эта форма общения возникает в онтогенезе первой – примерно в 2 месяца – и имеет самое короткое время существования в самостоятельном виде – до конца первого полугодия жизни. В главе 2, размышляя о первичном становлении общения, мы уже немало рассказали о ситуативно–личностном общении и поэтому сейчас постараемся лишь добавить некоторые важные материалы и суммировать все сведения об этой форме общения.

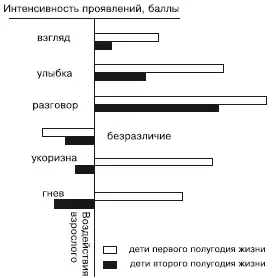

Итак, самая существенная черта ситуативно–личностного общения – удовлетворение потребности ребенка в доброжелательном внимании взрослых. Для младенца особенно важно внимание взрослого. И это понятно, так как присутствие близкого человека возле ребенка и его сосредоточенность на малыше, по существу, гарантируют последнему безопасность и тот поток ласковых, любовных воздействий, который дети уже успели выделить из всех других проявлений взрослого и оценить как необычайно важные действия. Яркой иллюстрацией правильности нашего утверждения может служить рис. 1, основанный на материалах А. И. Сорокиной (М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, А. И. Сорокина, 1983).

Рис. 1.Интенсивность поведения детей раннего возраста в ответ на различные воздействия взрослого

Чем разнообразнее ответное поведение ребенка, тем выше оценивающий его балл. Преимущественно позитивная эмоциональная окраска поведения ребенка обеспечивает расположение балла выше оси абсцисс, преобладание отрицательных переживаний заставляет столбик опускаться вниз. В первом полугодии жизни безразличие взрослого вызывает совершенно особенную реакцию ребенка: он встревожен, угнетен, огорчен, его ответное поведение резко затормаживается.

Рисунок позволяет увидеть важную характерную черту детей первого полугодия жизни: они чутко реагируют на различия в интенсивности внимания взрослого (появление, улыбка, разговор), но не умеют отличить их от отрицательных экспрессий взрослого (укоризна, гнев). Различия в поведении детей в ответ на доброжелательность старших и на их неудовольствие не достигают статистической значимости. И лишь во втором полугодии жизни младенцы воспринимают экспрессии и неудовольствия взрослого как нечто принципиально отличное от его положительного отношения и реагируют на них поведением иного состава (хмурятся, отстраняются, некоторые обиженно плачут). Получается, что потребность в доброжелательном внимании взрослого в рамках ситуативно–личностного общения создает у детей невосприимчивость к негативным эмоциям близких взрослых; ребенок выделяет в порицаниях только проявление внимания к нему взрослого и реагирует лишь на него, пропуская остальное «мимо ушей».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)