Максим Жидко - Психотерапия: учебник для вузов

- Название:Психотерапия: учебник для вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00625–7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Жидко - Психотерапия: учебник для вузов краткое содержание

Третье, дополненное, издание учебника (предыдущие вышли в 2003, 2007 гг.) посвящено анализу и современной интерпретации различных направлений психотерапии. Широко представлена палитра современного психотерапевтического знания, но при этом обозначена и авторская концепция психотерапии, приглашающая читателя к диалогу, конечная цель которого – создание отечественной психотерапевтической культуры. Как известно, основные проблемы возникают при анализе идеологического и личностного пластов психотерапевтической помощи. Здесь существует много разночтений, определяемых как двойственной, экзистенциально–сущностной природой человека, так и чувствительностью психотерапевта к тем или иным уровням человеческого бытия. Психотерапия трактуется не как технология воздействия, а как идеология совместного переживания (проживания) жизненного кризиса. Раскрыты психологические модели, в которых отражены разные варианты такого переживания. Клиент (пациент) представлен как активный участник психотерапевтического процесса.

Учебник предназначен для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Психология», представляет интерес для врачей и практикующих психотерапевтов.

Психотерапия: учебник для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее, провалившаяся теория соблазнения сыграла значительную роль в истории развития психодинамических идей. Вот как это описывал сам Фрейд: «Хотя и верно, что истерики возводят свои симптомы к мнимым травмам, момент новизны заключается в том, что подобные сцены создаются фантазией, а потому наряду с практической реальностью необходимо учитывать и реальность психическую. За этим вскоре последовало открытие того, что эти фантазии способствовали сокрытию аутоэротической активности ребенка в первые годы жизни, ее приукрашиванию и возвышению. А теперь за всеми этими фантазиями возникает картина сексуальной жизни ребенка во всей ее полноте» (цит. по: Лапланш, Понталис).

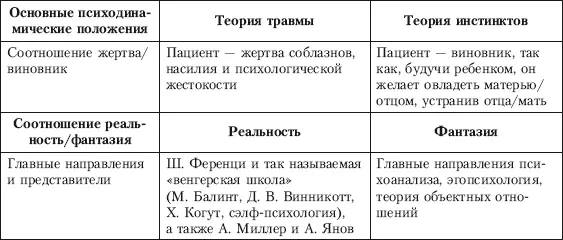

Кроме того, с течением времени ряд аналитиков в той или иной степени возвращались к идеям теории соблазнения. Так, например, Ш. Ференци в 1932 г., развивая положения этой теории, показал, что взрослая сексуальность с ее «языком страстей» является следствием надлома детского мира с его «языком нежности». В табл. 1.1 в краткой форме приведено сравнение обеих теорий.

Таблица 1.1

Внезапное прекращение Фрейдом почти двадцатилетней дружбы с Брейером, который по–отцовски его опекал, оказывал стимулирующее интеллектуальное влияние, помогал материально, посылал пациентов и т. п., оставило у него в душе чувство глубокой горечи, нашедшей отражение врезких выпадах против старого друга.

В октябре 1896 г. умер отец Фрейда, и это стало одной из поворотных точек в развитии психоанализа. Именно в это время впервые употребляется термин «психоанализ», с этого момента начинается самоанализ Фрейда и второй этап развития психоанализа.

На втором этапе развития психоанализа (1896–1923 гг.) происходит постепенный переход от теории травмы к теории инстинктов или влечений(драйвов) [12],т. е. к изучению бессознательных желаний и побуждений, а также того, как последние проявляются внешне. Это был период, в ходе которого возникли основные подходы в понимании функционирования психики: динамический, топографический, энергетический и структурный. Большинство клинических понятий, которые используются в психодинамической терапии, также были первоначально разработаны именно на втором этапе развития психоанализа.

Реакция на смерть отца и признание обострившегося в связи с этим собственного «опытного невроза» заставили Фрейда обратиться внутрь себя и начать исследовать методом свободных ассоциаций наиболее доступный материал – материал снов. Помимо этого интерес Фрейда к сновидениям был обусловлен тем, что они являются нормальными процессами, знакомыми каждому, ивтожевремя могут служить примером того, как работают механизмы формирования невротических симптомов. Самоанализ позволил Фрейду прийти к заключению, что чаще всего образы и сюжеты сновидений тесно связаны с детскими чувствами, такими как любовь к матери, соперничество с отцом, страх кастрации и т. п., вытесненными с наступлением взрослости, но продолжающими оказывать воздействие на образ жизни человека в виде бессознательных желаний [13]. Результатом этого титанического труда стала появившаяся в 1900 г. фундаментальная работа «Толкование сновидений», собравшая воедино результаты всех предыдущих исследований.

Прежде чем перейти к ее рассмотрению, отметим, что в анализе сновидений в неявной форме нашли свое отражение метапсихологические подходык функционированию психики, более четко сформулированные позже (в частности, в статье 1914 г. под названием «Бессознательное»):

1) динамический подход,рассматривающий психику как местонахождение взаимодействующих или противоборствующих сил;

2) топографический (систематический) подход,рассматривающий психику как нечто, состоящее из различных систем с разными функциями и характеристиками;

3) экономический подход,который пытается проследить чередование различных возбуждений и прийти к сравнительной оценке их значимости.

Все научные теории сновидений, существовавшие в то время, рассматривали их как психическое явление, связанное со снижением (или особого рода искажением) обычной психической активности. Практически никто из авторов, занимавшихся этой тематикой, не попытался выявить возможное отношение между содержанием сновидения и личной историей сновидца. Несмотря на свою приверженность академическим традициям, Фрейд последовал по пути исследования сновидений, представленных в античных, восточных и прочих «сонниках», прежде всего фокусировавшихся на тайном смысле символики сновидений. Впрочем, следует отметить, что в отличие от «сонников» З. Фрейд переносит фокус внимания на применение сновидной символики лишь к одному отдельно взятому индивиду, и в этом смысле его метод противоположен приемам истолкования в сонниках.

Фрейд считал, что сновидения имеют психологический смысл, постичь который можно с помощью интерпретации (толкования)– специальной процедуры, придающей сновидениям (либо симптомам или цепочкам свободных ассоциаций) какое–либо значение, расширяющее и углубляющее то значение, которое им придает сам пациент. Интерпретация нацелена на преодоление психологической защиты, выявление актуального интрапсихического конфликта и обнаружение изначального желания. Согласно исходным формулировкам, сновидение включает в себя: а) явное (манифестное) содержание,т. е. сновидение в том виде, как его переживают, рассказывают или помнят и б) скрытое (латентное) содержание,которое раскрывается путем интерпретации. Фрейд также полагал, что существует работа сновидения,переводящая скрытое содержание в явное, и, следовательно, интерпретация сновидения представляет собой процесс, обратный работе сновидения.

Фрейд утверждал, что все сновидения являются результатом исполнения желаний. С этой точки зрения скрытое содержание – это желание, которое исполняется во сне в галлюцинаторной форме, причем необходимость его перевода в явное содержание диктуется двумя факторами: 1) физиологическими условиями сна, которые делают сновидение в основном визуальным, а не вербальным процессом, и 2) тем, что желание неприемлемо для бодрствующего Эго. Характеризуя второй фактор, Фрейд вводит понятие цензора (цензуры)– психической инстанции запрета, ответственной за недопущение в предсознание и сознание бессознательных желаний и возникших на их основе образований и соответственно за деформацию сновидений. Таким образом, функция сновидений заключается в сохранении сна путем представления бессознательных желаний как исполненных. Кошмарыи тревожные снысоставляют неудачи в работе сновидений, а травматические сновидения(в которых просто повторяется пережитая травма) являются исключением из теории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: