Лариса Нуриева - Развитие речи у аутичных детей

- Название:Развитие речи у аутичных детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Нуриева - Развитие речи у аутичных детей краткое содержание

В книге изложена авторская методика, позволяющая развивать как экспрессивную, так и импрессивную речь у детей с ранним детским аутизмом. Большое внимание уделяется созданию мотивации к общению. Одна из глав посвящена изложению методики занятий с малышами от двух до трех лет. Это тот возрастной период, когда начало целенаправленной работы над речью особенно эффективно.

Методика Л. Г. Нуриевой также с успехом применяется для развития речи у детей с сенсорной и моторной алалией.

Наглядные материалы, необходимые для занятий, содержатся в отдельном приложении.

Для логопедов и других специалистов, работающих с особыми детьми; для занятий с такими детьми дома.

Развитие речи у аутичных детей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предложения со сравнительным оборотом (союз «как»).

– Я хочу читать, как мама.

– Мама хочет танцевать, как эта балерина.

– Папа хочет петь, как этот артист.

– Мы хотим кататься, как эти дети. (И с отрицанием – не хочу).

Как сказать, что при определенном условии действие обязательно совершится

Сложноподчиненное предложение с придаточным условия (союз «если»).

– Если ты придешь ко мне, я покажу тебе свои рисунки.

– Если я буду хорошо заниматься, мама купит мне пряники.

– Если я прочитаю рассказ, мы пойдем гулять.

Как сказать, что ты можешь (не можешь) что-либо сделать

Спряжение глагола «мочь».

– Я сейчас не могу построить башню, у меня нет времени.

– А когда ты сможешь?

– Вечером.

– Паша, ты можешь дать мне ручку?

– Нет, не могу. Она у мамы.

– Вы можете прийти ко мне в воскресенье?

– Нет, не можем, мы уезжаем на дачу.

По мере изучения тем повышается уровень интеллектуализации речевых высказываний путем обозначения в речи действий, качеств, свойств предметов и их элементов, отношений и связей. Из наглядной ситуации ребенком выделяются предметы, действия и на этой основе сравниваются формы слов, конструируются различные предложения. Сначала ребенок учится сопоставлять резко контрастные признаки предметов, а затем – более сходные.

Как сравнить предметы, состояния

Сравнительная степень прилагательных. Предложения со сравнительным оборотом (союз «чем»). Сравнение неживых предметов.

Умение называть 1-2 признака любого предмета.

– Какой канат?

– Длинный и толстый.

– Какая нитка?

– Тонкая и короткая.

– Чем отличается канат от нитки?

– Канат толще, чем нитка.

– Канат длиннее, чем нитка.

– Что можно делать с помощью каната?

– Что-нибудь привязывать.

– А ниткой можно что-нибудь привязать?

– Можно.

– Что общего между канатом и ниткой?

– Ниткой и канатом можно что-нибудь привязывать.

Учим искать обобщающее слово.

Учим сравнивать по размеру, цвету, форме, материалу, по целевому предназначению (для чего?).

Сравнение живых существ.

1. Ищем обобщающее слово.

– Что общего у волка и лисы?

– Это дикие животные.

– Чем отличается волк от собаки?

– Волк – дикое животное, а собака – домашнее.

2. Если трудно подобрать обобщающее понятие, говорим о внешнем виде, о питании, о детенышах (что знаем).

Как сказать, кто старше (моложе)

Употребление количественных числительных в винительном падеже с предлогом «на» при указании на возраст. – Я старше тебя на 20 лет.

– Ты моложе меня на 20 лет.

– На сколько лет он старше меня?

– Мы одного возраста.

Как сказать, о чем мы говорим, думаем

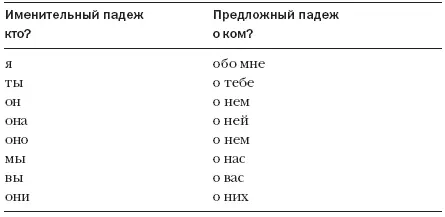

Употребление предлога «о» («об») с существительным в предложном падеже. Личные местоимения в предложном падеже.

– Вчера мама рассказывала мне о черепахах.

– Мама беспокоилась обо мне.

– Я думал о ней.

Как сказать, что кто-либо умеет делать все (ничего)

Употребление местоимения «все» в предметном значении.

– Витя все умеет делать.

– Маленькая Таня ничего не умеет делать.

– Антон все знает о рыбах.

– Рома ничего не знает о рыбах.

– Миша все видит.

– Крот ничего не видит.

Для того чтобы индивидуализировать предложенную программу, необходимо четко представлять реальную картину интеллектуального и речевого развития ребенка. Тесное взаимодействие с семьей ребенка позволит определить как порядок прохождения тем, так и состав активной лексики, используемой на занятии. Нужно учитывать, что отработанные формы речевого взаимодействия будут для ребенка набором стереотипов на протяжении довольно длительного времени. Каждый вводимый речевой стереотип должен стимулировать необходимое на данном этапе общение и быть нацеленным на усложнение ситуации в будущем, т. е. заключать в себе возможность для расширения речевого взаимодействия. По мере формирования коммуникативных умений происходит также автоматизация грамматических структур. В случае успешного овладения предметно-словесными комбинациями можно переходить к работе над рассказами и пересказами, которая позволяет значительно обогатить пассивную и активную лексику ребенка.

7. Формирование монологической речи

Обеспечение речевой практики и расширение средств общения ребенка достигаются не только путем создания в межличностном общении ситуаций для диалогов, но и побуждением к монологической речи. Используется пробуждение интереса ребенка к окружающему, вырабатывается активное речевое поведение в ситуативном общении (сообщить важную новость, беседа о виденном и т. д.). При этом учитывается уровень общей ориентировки ребенка в окружающем и степень развития речевых возможностей, развитие контактности и потребности в общении.

Инициатива речевого общения должна постепенно переходить от логопеда к ребенку. Для аутичных детей, речь которых насыщена штампами и эхолалиями, характерно нарушение самой начальной стадии речевого общения: речевая инициатива, ее пусковой момент и постоянная инициативная канва речи, состоящая из плана или программы высказывания. Ребенок может успешно повторять слова и короткие предложения, односложно отвечать, заимствуя слова из вопроса, но не может пересказать услышанное, составить элементарный описательный рассказ, так как восприятие ребенка не аналитическое, а целостное, без улавливания плана текста и его смысла.

Практика составления плана высказывания начинает формироваться в процессе оречевления действий ребенка при выполнении им обычной работы по дому (выкинуть мусор в ведро, полить цветок) или по самообслуживанию. Сначала ребенок слышит инструкцию, например отнести на кухню ложки, а затем отвечает на вопрос, что им было сделано, как он это сделал, какие у него возникли трудности при выполнении задания (уронил ложку, поднял ее и т. д.). Затем на смену этим занятиям приходят инсценировки на различные бытовые темы, составление вариантов предложений, заканчивание предложений.

В качестве плана более сложного высказывания используются серии сюжетных картинок, подстановочные картинки с изображением отдельных эпизодов или отдельных предметов. Ребенок раскладывает картинки в нужной последовательности, отвечает на вопросы по эпизодам, составляет рассказ по опорным словам. При формировании связной монологической речи закрепляется умение ребенка строить и отдельное предложение, и целостный текст. При составлении рассказа по сюжетной картинке очень помогает общий для подобных текстов алгоритм связного высказывания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: