Игорь Бачков - Введение в профессию «психолог»

- Название:Введение в профессию «психолог»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московского психолого–социального института

- Год:неизвестен

- Город:М

- ISBN:ISBN 5–89502–441–6 (МПСИ) ISBN 5–89395–495–5 (НПО «МОДЭК»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Бачков - Введение в профессию «психолог» краткое содержание

В предлагаемом учебном пособии в доступной форме дается представление о психологии как науке, излагаются ключевые моменты профессиональной деятельности психолога–исследователя и психолога–практика, обсуждаются основы организации работы психологов во взаимодействии со смежными специалистами, рассматриваются вопросы профессионального становления студента–психолога и совершенствования специалиста–психолога по окончании вуза, даются полезные советы студентам и преподавателям по организации учебно–профессиональной деятельности.

Пособие адресовано студентам и преподавателям психологических факультетов и широкому кругу читателей, интересующихся психологией.

Учебное пособие Под редакцией И. Б. Гриншпуна

2–е издание, стереотипное

Рекомендовано Редакционно–издательским Советом Российской академии образования к использованию в качестве учебно–методического пособия

Российская Академия Образования, Московский Психолого–Социальный Институт

Введение в профессию «психолог» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такая помощь преподавателя–консультанта (или научного руководителя) предполагает у него развитую профессиональную этику, то есть сведение к минимуму манипуляцию сознанием студента. Но реально вообще отказаться от манипуляции невозможно, например, немало ситуаций, когда «разочаровавшийся» во всем и вся студент–психолог просто неопытен или находится в состоянии аффекта. В этих и подобных случаях определенная ответственность за принятие решений ложится на научного руководителя (естественно, в идеальном вузе, в цивилизованной стране, где преподаватели не вынуждены одновременно работать в нескольких вузах) и тогда неизбежными становятся «субъект–объектные» отношения между ним и студентом.

Но и здесь возникает парадоксальная ситуация: преподаватель–профконсультант может и не занимать активную позицию в своей работе, то есть он может отказаться от права быть полноценным субъектом своей профессиональной деятельности. На практике это не только возможно, но часто и делается.

Например, преподаватель, взявший на себя роль «помощника» и «профконсультанта» студента, подходит к своей работе не творчески, сознательно уходит от обсуждения сложных мировоззренческих вопросов (например, работает по инструкции, как «положено», лишь «вычитывая нужный материал или осуществляя лишь формальное «научное руководство» студентом) и т. п.

Для преподавателя и научного руководителя студента быть полноценным субъектом — это иметь возможность выбирать активизирующий вариант работы с клиентом или обычный, не требующий никаких морально–волевых затрат и творчества, а лишь предполагающий «грамотное» соблюдение существующего порядка работы. Именно в «возможности» такого выбора и проявляется подлинная «субъектность».

Естественно, все сказанное относится и к самому самоопределяющемуся студенту–психологу (тем более, что преподаватели и научные руководители, действительно, формально «не обязаны» выступать в роли таких «помощников» и «профконсультантов»). В немалой степени студент–психолог сам должен выступить по отношению к своим проблемам в роли такого «самому–себе–профконсультанта». Очень важно при этом быть готовым к преодолению внутреннего кризиса учебной деятельности (обычно он обостряется у многих студентов–психологов к третьему курсу, хотя у кого–то возможны и иные варианты).

Как уже отмечалось ранее, суть кризиса выражается в нарушении гармонии и возникающем на этой основе противоречии между разными составляющими или разными линиями развития. Главная проблема кризиса — осознание этих противоречий и грамотное управление этими противоречивыми процессами. Таким образом, чем в большей степени эти противоречия осознаются самоопределяющимся человеком (студентом или молодым психологом), а также осознаются всеми, кто стремится помочь психологу в его профессиональном становлении, тем в большей степени они становятся управляемыми. Естественно, могут быть ситуации, когда осознание слишком сложной и трудноразрешимой проблемы может еще больше усугубить кризис студента–психолога и тогда тот, кто ему помогает в самоопределении должен сориентироваться в данной проблеме сам, выдавая студенту лишь готовую рекомендацию или решение. Но, как уже отмечалось, в этом случае студент–психолог уже не может рассматриваться как полноценный (со сформированной внутренней активностью) «субъект профессионального самоопределения».

Кратко можно обозначить следующие варианты противоречий самоопределяющейся личности:

1. Противоречие между половым, общеорганическим и социальным развитием человека (по Л. С. Выготскому).

2. Противоречие между физическим, интеллектуальным и гражданским, нравственным развитием (по Б. Г. Ананьеву).

3. Противоречия между разными ценностями, противоречия несформированной ценностно–смысловой сферы личности (по Л. И. Божович, А. Н. Леонтьеву).

4. Проблемы, связанные со сменой ценностных установок во взрослые периоды развития субъекта труда (по Д. Сьюперу, Б. Ливехуду, Г. Шихи).

5. Кризисы идентичности (по Э. Эриксону).

6. Кризис, возникающий в результате существенного рассогласования между «реальным Я» и «идеальным Я» (по К. Роджерсу).

7. Кризис между ориентацией на общепринятый «жизненный успех» и ориентацией на поиск уникального и неповторимого пути самосовершенствания (по А. Маслоу, В. Франклу, Э. Фромму, Ортеге–и–Гассету и др.).

8. Кризисы возрастного развития, основанные на противоречии мотивационной и операциональной линий развития (по Б. Д. Элъконину).

9. Кризисы собственно профессионального выбора, основанные на противоречии «хочу», «могу» и «надо» (по Е. А. Климову) и др.

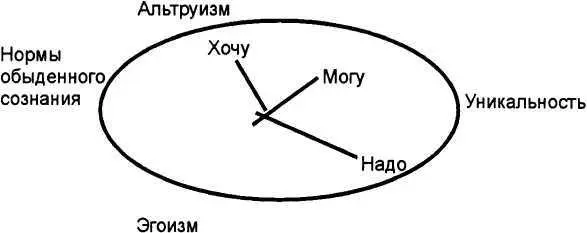

Можно выстроить один из возможных вариантов «пространства» профессионального и личностного самоопределения, где условно выделяются следующие «координаты»:

1. По вертикали — линия ориентации самоопределяющегося человека (психолога) на «альтруизм» или на «эгоизм»;

2. По горизонтали — линия ориентации на «нормы обыденного сознания» (когда счастье и профессиональный «успех» выстраиваются по «готовому образцу») или ориентация на «уникальность» и «самобытность» (когда человек стремится прожить неповторимую и неповторяемую профессиональную жизнь).

Так же можно обозначить разные линии профессионального развития, например, воспользоваться традиционно выделяемыми в профессиональном самоопределении профессиональные намерения («хочу»), профессиональные возможности («могу») и осознание потребности в данной профессиональной деятельности со стороны общества или объективной потребности для себя лично («надо»). Заметим, что речь все–таки идет о развивающихся и меняющихся «хочу», «могу» и «надо», а не о стабильных образованиях, иначе ни о каком реальном самоопределении и профессиональном развитии психолога говорить не приходится (см. выше).

Чтобы более наглядно представить один из возможных вариантов противоречий, возникающих в ходе развития субъекта профессионального самоопределения, можно использовать образную модель (см. рис.2).

Интервал:

Закладка: