Игорь Бачков - Введение в профессию «психолог»

- Название:Введение в профессию «психолог»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московского психолого–социального института

- Год:неизвестен

- Город:М

- ISBN:ISBN 5–89502–441–6 (МПСИ) ISBN 5–89395–495–5 (НПО «МОДЭК»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Бачков - Введение в профессию «психолог» краткое содержание

В предлагаемом учебном пособии в доступной форме дается представление о психологии как науке, излагаются ключевые моменты профессиональной деятельности психолога–исследователя и психолога–практика, обсуждаются основы организации работы психологов во взаимодействии со смежными специалистами, рассматриваются вопросы профессионального становления студента–психолога и совершенствования специалиста–психолога по окончании вуза, даются полезные советы студентам и преподавателям по организации учебно–профессиональной деятельности.

Пособие адресовано студентам и преподавателям психологических факультетов и широкому кругу читателей, интересующихся психологией.

Учебное пособие Под редакцией И. Б. Гриншпуна

2–е издание, стереотипное

Рекомендовано Редакционно–издательским Советом Российской академии образования к использованию в качестве учебно–методического пособия

Российская Академия Образования, Московский Психолого–Социальный Институт

Введение в профессию «психолог» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одним из главных отличий НЛП от других психологических направлений является отсутствие всякого интереса к содержанию процессов коммуникации, а вместо этого — изучение структуры процесса: всех последовательных шагов программы взаимодействия или внутреннего действия у наиболее эффективно коммуницирующих людей. Описание этой структуры необходимо делать, опираясь только на категории сенсорного опыта, в котором нейролингвистические программисты выделяют три основные модальности — визуальную, аудиальную и кинестетическую. «Очистка» и обострение собственных сенсорных каналов специалистом–психотерапевтом, работающим в области НЛП, является важнейшим условием адекватного понимания невербальных ответов на его вопросы со стороны клиентов. На том же условии основывается возможность эффективного использования методов НЛП во всех других сферах человеческой жизнедеятельности.

Изучение структуры субъективного опыта необходимо нейролингвистическим программистам для того, чтобы помочь человеку изменить свое поведение.

Как считают Бэндлер и Гриндер, практически все психологические проблемы возникают у людей из–за субъективной невозможности вырваться из цепей привычных стереотипов поведения. У человека в любой ситуации должно иметься не менее трех возможностей выбора, иначе он становится рабом одной–единственной программы.

Благодаря перепрограммированию поведения с помощью специальных психотехник у человека формируется широкий спектр возможностей, из которых он делает наилучший выбор. Здесь необходимо отметить одну специфическую особенность НЛП: в этом направлении психотерапии безусловное предпочтение отдается подсознательному выбору вариантов поведения. Если психологи и психотерапевты других школ видят свою задачу в том, чтобы оказать помощь людям в осознании проблем, причин их возникновения и сознательном поиске путей их решения, то нейролингвистические программисты считают главным присоединиться к подсознанию клиента, минуя его сознание, коммуницировать именно с подсознанием, причем, как уже было сказано вьше, попытаться изменить стратегию подсознания, не вникая в содержание проблем данного конкретного человека.

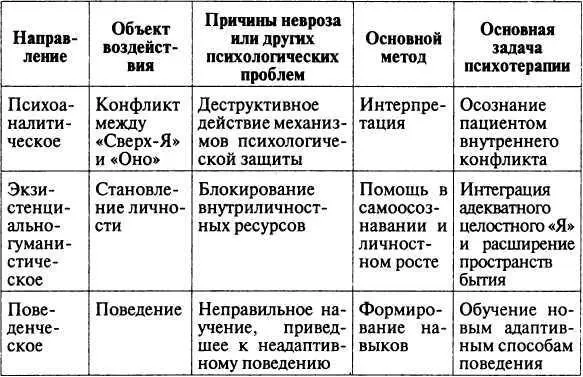

Сравнение основных психотерапевтических направлений по некоторым важным показателям можно провести с помощью таблицы.

Общее представление о групповой психотерапии

Возникновение групповой психотерапии в собственном смысле слова исследователи относят к 1904—1905 гг., связывая этот момент с врачебной деятельностью И. В. Вяземского (Россия)и Дж. Прэтта (США).

Первой попыткой дать научно–теоретическое объяснение происходящим в группе процессам излечения следует считать теорию «животного магнетизма» Франца–Антона Месмера — австрийского врача, практиковавшего в Париже в конце XVIII в.

Суть этой теории заключалась в следующем: существует некий магнетический флюид, который в случае неравномерного распределения внутри организма человека порождает болезнь; задача врача с помощью специальных манипуляций гармонично перераспределить флюиды и тем самым излечить больного ( Л. Шерток, Р. де Соссюр, 1991).

Во врачебной деятельности Месмера обнаружились социально–психологические эффекты, связанные с межличностным взаимодействием врача и больного (установление раппорта, внушение), с целебным влиянием группы (часто участники группового сеанса были связаны друг с другом веревкой для лучшей «циркуляции флюида» — и действительно излечение в группе проходило лучше в результате психического заражения) (по Л. Шертоку и Р. де Сосюру, 1991).

Фактически до середины XIX в. эти эффекты не изучались исследователями. Шотландский врач Дж. Брейд (1843) предложил вместо термина «животный магнетизм», вызывавшего так много жарких словесных баталий, термин «гипнотизм», увязывая психологический механизм месмеровского излечения со сном (по–гречески hypnos — сон). Гипнотические явления в этот период вызывали огромнейший интерес психиатров, интерпретировавших происходящие при гипнозе процессы порой совершенно по–разному.

Хорошо известна дискуссия между Сальпетриерской и Нансийской психиатрическими школами о значении и психологических механизмах гипноза (1880—1890 годы). В этой дискуссии победа осталась за точкой зрения И. Бернгейма, утверждавшего, что гипнотическое состояние — это сужение сознания в результате концентрации внимания под воздействием внушения (лидер Сальпетриерской школы Ж. Шарко считал гипнотическое состояние своего рода искусственно сформированным неврозом). Причем внушение является общим психологическим феноменом, проявляющимся в межличностных отношениях; в форме гетеро — и аутосуггестии внушение приводит к некритическому усвоению определенных убеждений, суждений, чувств (S. Leder, Т . Wysokinska–Gasior, 1990).

Хотя в официальной медицинской науке отношение к гипнозу оставалось довольно скептическим, практики активно применяли его. Примером может служить О. Bern–терстранд, использовавший гипноз при групповом лечении алкоголиков. Среди отечественных специалистов, применявших гипноз для психотерапевтической работы с неврозами, умственным недоразвитием, некоторыми соматическими заболеваниями, следует назвать В. М. Бехтерева.

Во время первой мировой войны в немецкой армии гипноз применялся для лечения солдат с симптомами «военного невроза», вызванного истерией.

Сказанное выше указывает нам один из важнейших факторов, оказавших влияние на возникновение групповых форм психологической работы, — психотерапию, базирующуюся на использовании гипнотических воздействий.

Использовались групповые методы психотерапии и в психоанализе. Хотя сам З. Фрейд никогда даже не пытался проводить групповую психотерапию, целый ряд его последователей активно использовал психоаналитическое лечение или его варианты в группах.

В первую очередь нужно назвать Альфреда Адлера, ближайшего ученика Фрейда, который, в отличие от своего учителя, придавал большое значение социальному контексту развития личности и формирования ее ценностей и жизненных целей: именно группа, по его мнению, оказывает воздействие на цели и ценности и помогает их модифицировать. Адлер, возможно, под влиянием собственных левых убеждений, создает центры групповых занятий, ориентированные не на элитарную психоаналитическую работу (как это было распространено в Европе), а на лечение представителей пролетариата — больных алкоголизмом, неврозами, людей с сексуальными нарушениями. Он организовал детские терапевтические группы, в которых применялись методы общей дискуссии и обсуждения проблем с участием родителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: