Вячеслав Бодров - Информационный стресс

- Название:Информационный стресс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «ПЕР СЭ»

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:ISBN–5-9292-0010-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Бодров - Информационный стресс краткое содержание

В монографии представлены материалы экспериментально-теоретического изучения информационного стресса человека-оператора, как одного из видов профессионального стресса психологической природы. Излагаются сведения о развитии теорий психологического и профессионального стресса, обсуждаются вопросы понятийного аппарата и природы информационного стресса. Проводится анализ данных о причинах, механизмах формирования и проявлениях информационного стресса, личностной обусловленности его развития, методах и моделях изучения. В книге приводятся результаты экспериментального изучения некоторых аспектов информационного стресса.

Книга предназначена для специалистов в области психологии и физиологии труда, инженерной психологии, эргономики, а также для студентов-психологов.

Информационный стресс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

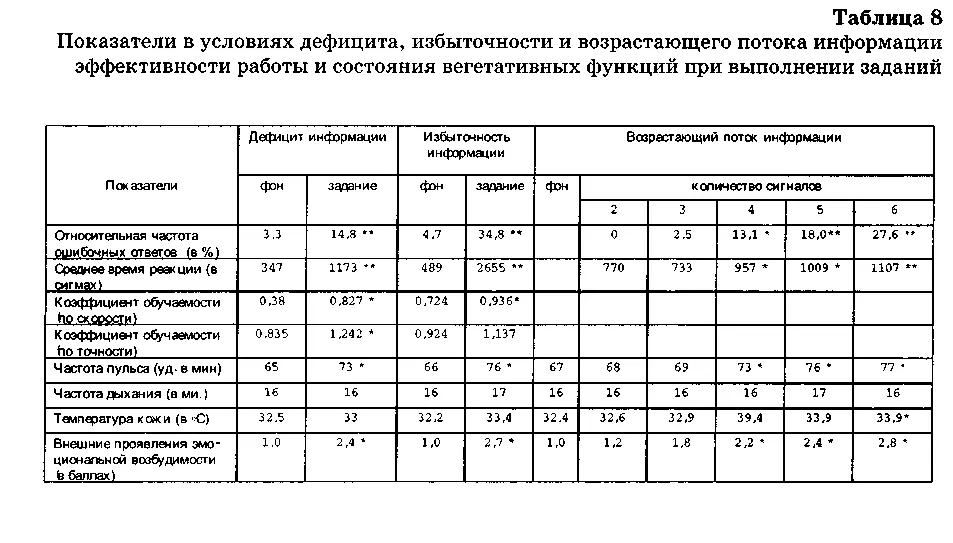

Деятельность в условиях дефицита информации моделировалась в эксперименте по идентификации трех тональных сигналов (500, 1000, 1500 гц) слабой интенсивности (до 40 дБ), предъявляемых с помощью звукогенератора на фоне воздействия маскирующего шума (до 20 дБ) в случайном и равновероятном порядке в серии из 30 импульсов каждого сигнала. После определения порога восприятия тональных сигналов испытуемым моноурально предъявлялась в случайном порядке последовательность из 60 сигналов (по 20 каждой тональности) интенсивностью плюс 5 дБ над порогом восприятия на фоне маскирующего шума, подаваемого в другое ухо. Испытуемый должен был как можно быстрее определить частотную характеристику сигнала. Определялась относительная частота ошибочных ответов, средняя продолжительность распознавания и коэффициенты обучаемости (по скорости и точности) за время эксперимента.

Моделью деятельности в условиях избыточности информации служило задание по распознаванию сложных акустических сигналов. Каждое из трех качеств сигнала (интенсивность, частота, длительность звучания) имело три кодированных градации: интенсивность (45, 60 и 90 дБ), частота (500, 1000, 1500 гц), длительность (1, 2, 3 с). В тренировочных опытах испытуемые обучались распознавать раздельно все градации каждого качества сигнала и заучивали код каждой градации.

Предъявляемая последовательность сигналов (54 сигнала) представляла собой различное сочетание градаций каждого качества. Испытуемому необходимо было распознать частную характеристику сигнала (полезная информация) на фоне остальных его характеристик, которые несли о нем избыточную информацию. Определялась относительная частота ошибочных ответов, продолжительность распознавания сигналов и коэффициент обучаемости.

В качестве экспериментальной модели деятельности в условиях возрастающего потока информация использовалось задание по распознаванию тональных сигналов в сериях с различной сложностью выбора (в сериях из 2, 3,4,5,6 тональных раздражителей различной частотой характеристики — 125, 250, 500, 100, 1500 и 2000 гц и интенсивности 80 дБ.). В каждую из шести серий входило по 15 сигналов определенной тональности (в серии — 90 сигналов), предъявляемых в случайном порядке. Перед серией проводилось пятикратное ознакомление испытуемого с сигналом. Учитывалась относительная частота ошибочных ответов и средняя продолжительность распознавания сигналов в каждой серии.

Деятельность в условиях ожидания и воздействия болевого раздражителя заключалась в выполнении корректурной пробы в течение четырех минут. Начиная с 3-й минуты работы испытуемому наносилось на предплечье электрокожное раздражение (3–7 раз) разрядом постоянного тока продолжительностью 4 сигмы и интенсивностью минус 10 вольт от порога максимальной переносимости. Оценивалось различие в относительной частоте ошибочных ответов и производительности (количество просмотренных знаков) за первые и последние две минуты работы.

Для изучения деятельности в условиях повышенной ответственности за результаты работы испытуемым после выполнения корректурной пробы в течение 4-х минут при обычной установке («задание надо выполнить по возможности быстро и без ошибок») предлагалось повторно выполнить то же задание, но перед этим им давалась инструкция следующего содержания: «Сейчас необходимо работать как можно лучше, т. е. быстрее, чем в предыдущий раз, но также стараться не делать ошибок; это задание является зачетным, его результаты будут учитываться при вынесении заключения». Определялось различие в относительной частоте ошибочных ответов и производительности при выполнении этих двух заданий.

Для оценки вегетативных реакций при выполнении перечисленных выше заданий на осциллографе регистрировалась частота пульса и дыхания, величина кожной температуры с мочки уха. Определялась также величина локального потоотделения на кисти руки, содержание в моче 17-оксикортикостероидов, натрия и калия, количество лейкоцитов и эозинофилов в крови. Все физиологические, биохимические и гематологические измерения проводились по общепринятым методикам до и после выполнения указанного выше комплекса заданий.

Внешние проявления эмоциональной возбудимости (по показателям мимики, тремора, скованности, сосудистого тонуса, потоотделения) оценивала по схеме наблюдения, предложенной В. Л. Маришуком [118].

Оценка эмоциональной устойчивости испытуемых в практических условиях деятельности производилась на основании результатов наблюдения за их поведением и состоянием, а также беседы с испытуемыми и инструкторами при отработке задач легководолазной подготовки (спуски под воду, выходы с глубины на поверхность и др.) и выполнении контрольных практических задач по специальности.

Значительное внимание в работе уделено созданию у испытуемых положительной мотивации, чувства ответственности за результаты выполнения заданий. Данная цель достигалась за счет того, что, во-первых, моделируемые задачи в значительной степени были специфическими для профессиональной деятельности операторов-подводников. Наличие процессуалных мотивов деятельности, близость отношений «мотив-цель» экспериментальной и реальной деятельности позволяют считать, что эти модели связаны с возможным развитием операциональной напряженности. Этот феномен поглощенности делом, сближения объективного и субъективного содержания деятельности является важным условием успешного ее выполнения. Сама процедура обследования носила для испытуемых по инструкции экспертный характер, его результаты могли влиять на последующее должностное назначение (в частности, направление на престижную службу на атомных подводных лодках). При ответственном отношении к эксперименту они поощрялись ценными подарками и внеочередными увольнениями из части.

7.2.2. Результаты исследования и их обсуждение

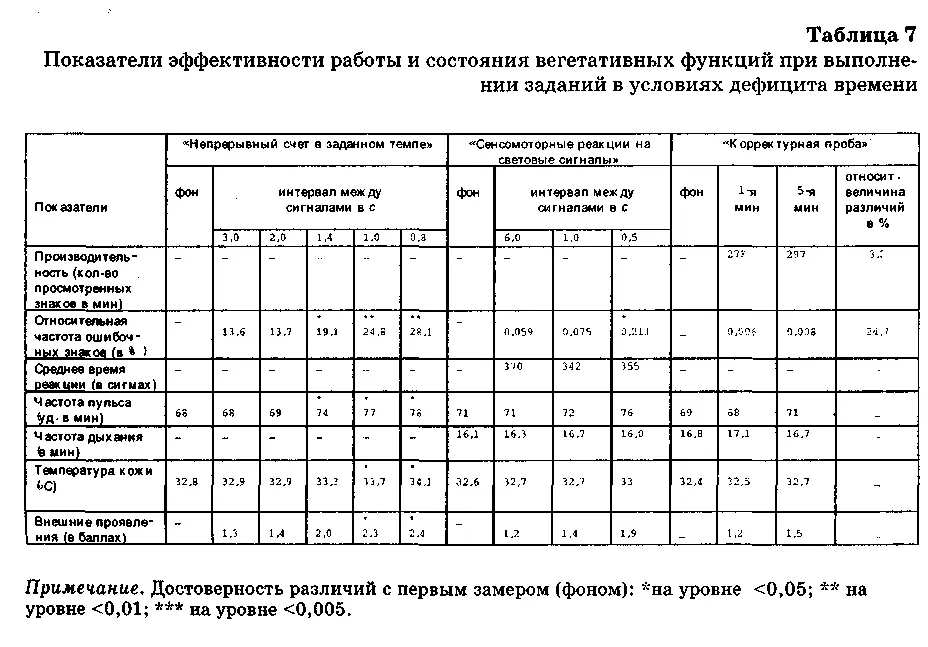

Одной из главных задач исследования являлось определение стрессогенной природы разработанных экспериментальных моделей. Из данных, приведенных в табл. 7 и 8, видно, что выполнение заданий в условиях дефицита времени («Непрерывный счет в заданном темпе», «Сенсомоторные реакции на последовательность световых сигналов»), а также в условиях дефицита, избыточности и возрастающего потока информации сопровождается реакциями, свидетельствующими о развитии у испытуемых состояния эмоциональной напряженности.

Примечание. Достоверность различий с первым замером (фоном): *на уровне <0,05; **на уровне <0,01; ***на уровне <0,005.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: