Вячеслав Бодров - Информационный стресс

- Название:Информационный стресс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «ПЕР СЭ»

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:ISBN–5-9292-0010-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Бодров - Информационный стресс краткое содержание

В монографии представлены материалы экспериментально-теоретического изучения информационного стресса человека-оператора, как одного из видов профессионального стресса психологической природы. Излагаются сведения о развитии теорий психологического и профессионального стресса, обсуждаются вопросы понятийного аппарата и природы информационного стресса. Проводится анализ данных о причинах, механизмах формирования и проявлениях информационного стресса, личностной обусловленности его развития, методах и моделях изучения. В книге приводятся результаты экспериментального изучения некоторых аспектов информационного стресса.

Книга предназначена для специалистов в области психологии и физиологии труда, инженерной психологии, эргономики, а также для студентов-психологов.

Информационный стресс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На предварительном этапе эксперимента проводилось обучение и тренировка испытуемых: ознакомление с организацией и методиками исследования, тренировка в решении моделируемых задач. Основной этап эксперимента длился 12 часов и включал 4 повторяющихся цикла изложенных выше задач; длительность каждого цикла — 2 ч 50 мин с перерывом между циклами для отдыха и приема пищи. Перед началом и в конце каждого цикла проводилось психофизиологическое обследование.

В ходе эксперимента испытуемые выполняли последовательный ввод очередной задачи и после ее выполнения давали команду на автоматизированную обработку и распечатку результатов. Материалы исследований обрабатывались с использованием общепринятых методов параметрической и непараметрической статистики.

7.3.2. Результаты исследования и их обсуждение

Анализ результатов апробации модели, сделанный по материалам 32 реализаций экспериментальной диспетчерской задачи, свидетельствует о том, что она представляет сложную операторскую задачу, выполнение которой сопровождается развитием состояния напряжения физиологических и психических функций и качеств. Там, к моменту завершения 12-часового эксперимента отмечается достоверное увеличение физиологических показателей (ЧП, ЧД) на 10–14 %, времени простой сенсомоторной реакции на 50 % о и сложной реакции на 10 %, а также снижение показателя самочувствия («САН») на 34 %, активности — на 24 % и настроения — на 20 %. Отмечено увеличение вероятности ошибочных реакций на 76 % при оценке распределения и устойчивости внимания, снижение на 8,5 % количества правильных ответов в тесте на кратковременную память и на 11 % — в тесте на оперативную память.

Выраженные изменения наблюдались и при выполнении моделируемой диспетчерской задачи: возросло время оценки ситуации и принятия решения (в среднем, на 27 %), увеличилась вероятность ошибочной реализации команд (до 56 %), выполнения наглядно-образных преобразований (в 2 раза) и логических операций (2,2 раза), а также снизилась точность глазомерных операций (на 63 %).

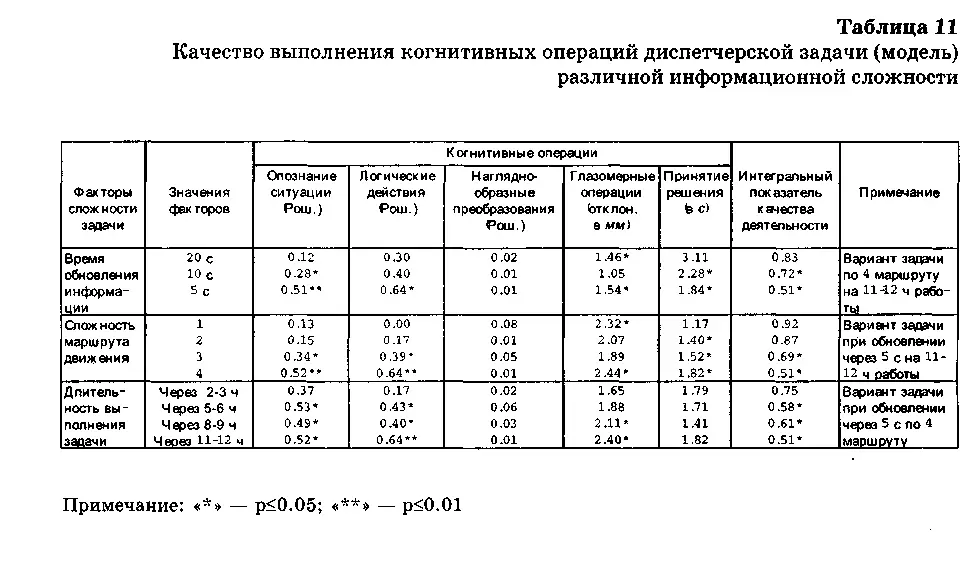

Особый интерес с точки зрения суждения о развитии психической напряженности и динамики когнитивных ресурсов и функциональных (энергетических и информационных) резервов представляют результаты оценки качества выполнения основных когнитивных операций моделируемой задачи в зависимости от сложности условий их реализации.

Представленные в табл. 11 данные свидетельствуют о том, что разработанная модель диспетчерской деятельности является достаточно сложной задачей, напряженность выполнения которой увеличивается по мере повышения и кумуляции информационной нагрузки. Создание дефицита времени для решения задачи, повышение трудности маршрута движения и увеличение продолжительности ее выполнения существенно отражаются в интегральном показателе качества деятельности, снижая, как правило, его значения. Эта закономерность отмечается и в отношении качества выполнения отдельных когнитивных операций (за исключением операции наглядно-образных преобразований) экспериментальной модели диспетчерской деятельности. Как видно из таблицы, снижение лимита времени (до 5 с) в самом сложном варианте задачи (4-й вариант сложности маршрута движения) к моменту завершения эксперимента сопровождается снижением интегрального показателя качества деятельности по сравнению с исходными данными, в среднем, в 1,6 раза. Максимальное увеличение сложности маршрута движения (4-й вариант) ухудшает качество деятельности к концу эксперимента в 1,8 раза, а фактор длительности выполнения самого трудного варианта задачи (при обновлении информации через каждые 5 с и 4-м маршруте сложности движения) приводит к снижению качества деятельности до 1,5 раз.

Все три фактора увеличения информационной нагрузки проявили эффект создания выраженных затруднений в решении задачи, но степень этого эффекта была различной для выделенных когнитивных операций. Так, фактор ограничения времени на обновление информации особенно проявил свое влияние на операцию «опознание ситуации» (увеличение Рош. с 0,12 до 0,51), увеличение сложности маршрута движения отразилось, главным образом, на операциях «логические действия» (повышение Рош. с 0 до 0,64) и «опознание ситуации» (повышение Рош. с 0,13 до 0,52), а увеличение продолжительности выполнения задачи в наибольшей степени отразилось на операции «логические действия» (повышение Рош. с 0,17 до 0,64). Обращает на себя внимание и следующая закономерность: достоверное ухудшение качества выполнения глазомерных операций наблюдается при крайних значениях факторов времени обновления информации и сложности маршрута движения).

Установленный в исследовании факт существенного снижения обобщенного показателя качества выполнения диспетчерской задачи с 0,94-1,00 до 0,51 при повышении дефицита времени, сложности маршрута и продолжительности задания указывает не только на создание интенсивной информационной нагрузки на испытуемых с помощью разработанной модели, но также, вероятно, на развитие признаков деструктивных процессов в моделируемой деятельности, перенапряжение приспособительных, адаптивных механизмов у испытуемых. Отмеченные результаты дают основание считать предложенную модель деятельности достаточно эффективной для изучения информационного стресса.

Результаты изучения особенностей взаимосвязи качества выполнения экспериментальной задачи и отдельных ее операций, уровня психофизиологической напряженности испытуемых в процессе моделированной деятельности и некоторых индивидуально психологических особенностей личности представлены в табл. 12. Как видно из таблицы, уровень психофизиологической напряженности испытуемых, который существенно повышался в течение 12-часового эксперимента, зависит от состояния ряда их личностных характеристик: можно считать, что степень чувствительности испытуемых к экстремальному воздействию информационных факторов с высокой достоверностью определяется уровнем их эмоциональной реактивности (r =0,724), активности и пластичности смены программ действий (r = -0,692), адаптивности (r = -0,792), эмоциональной лабильности (r =0,732), а также характером личностного профиля, его приближенностью к эталонному профилю эмоционально устойчивых субъектов.

Установлено, что качество выполнения диспетчерской задачи и отдельных ее элементов в условиях экстремальных информационных воздействий зависит от некоторых индивидуальных характеристик личности испытуемых. В частности, интегральное значение этого показателя, отражающее отношение эффективности решения наиболее сложного задания (задание на 11–12 ч эксперимента по маршруту 4 с обновлением информации через 5 с) по сравнению с простым (задание на 1–2 ч эксперимента по маршруту 1 с обновлением информации через 20 с), находится в существенной связи с показателями уровня личностной тревожности испытуемых (r =0,786), их эмоциональностью (r =0,786), а также интроверсии, эргичности (эмоциональной выносливости), адаптивности, эмоциональной лабильности и некоторыми другими. Столь выраженная связь личностных характеристик эмоциональности, лабильности, чувствительности, пониженной устойчивости к экстремальности свидетельствует не только о валидности этих показателей, их значимости для оценки состояния психической напряженности и стресса, но также указывает на адекватность разработанной модели требованиям воспроизведения условий психической напряженности. Из представленных в таблице материалов видно, что эффективность выполнения отдельных элементов деятельности, ее когнитивных операций также имеет связь с уровнем проявлений некоторых личностных черт и качеств. Значимые связи чаще выражены в операциях «опознание ситуации» (информационный поиск и идентификация объекта) и «принятие решения» (латентный период реализации команд), что указывает на их выраженную стрессовую нагрузку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: