Анна Анастази - Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении

- Название:Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО-Пресс

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-04-006108-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Анастази - Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении краткое содержание

Данный фундаментальный труд Анны Анастази зарекомендовал себя как один из лучших классических учебников по дифференциальной психологии мирового уровня, со знакомства с которым должен начинать любой студент, изучающий эту дисциплину. В учебнике в доступной и увлекательной форме рассматриваются проблемы индивидуальных различий человека как отдельного индивида и как представителя той или иной группы, исследуются причины и механизмы его поведения.

Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов, изучающих психологию человека и группы, а также для всех, кто интересуется данной тематикой.

Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При дальнейшем рассмотрении работы Пиаже Деннис (17) отмечает, что наблюдения Пиаже действительно показывают, что с самого раннего возраста на восприятие детьми мира влияют культурные ценности и категории. Однако Пиаже не приводит данных по взрослым испытуемым. В своем исследовании Деннис (18) обнаружил доказательства существования анимистического способа мышления у взрослых в нашем обществе.

Эмоциональное развитие тоже было проанализировано с точки зрения «стадий». Возможно, наиболее широко, с этой точки зрения обсуждался период «бури и натиска», характерный для подростков. Многие исследователи детской психологии приписывали этому возрасту эмоциональные перевороты, личностные изменения, конфликтность, низкую адаптивность. Однако существуют доказательства, что это не универсальные явления. В определенных обществах (ср., напр., 54, 55) достижение подросткового возраста предполагает изменения статуса, и физического, и социального, без эмоциональных нарушений. Задачи, встающие перед подростком, словно созданы для него традицией; там нет важных выборов и решений; его позиции не придается никакой таинственности; и нет никакого намека на трудности при прохождении им этого периода.

С другой стороны, в нашем обществе есть много того, что формирует у подростков низкую адаптивную способность. Они испытывают состояние неопределенности, когда с ними обращаются не то как с детьми, не то как со взрослыми. С одной стороны, активность ребенка часто ограничивают, но в то же время ждут от него более уверенного поведения. Сами взрослые своими установками, действиями и замечаниями способствуют замешательству ребенка и установлению общей атмосферы таинственности и неопределенности. Если учитывать подобные факторы, существующие в нашем обществе, которые могут привести к низкой адаптационной способности подростков, то отпадает необходимость в природном или психологическом объяснении «бури и натиска» этого периода, а также в рассмотрении эмоционального переворота в качестве необходимой стадии развития.

Другой аспект детского поведения, к которому также относится понятие стадий развития — рисование. Детские рисунки были в большом количестве собраны и представлены для детального анализа в надежде, что они дадут ключ к разгадке детского мышления. Самый известный пример такого использования детских рисунков связан с тестом Гудинафа «Рисунок человека», с его тщательно стандартизованными оценками и расширенными возрастными нормами. Многотомная литература, посвященная детским рисункам, обнаруживает традиционную трактовку возрастных изменений с точки зрения созревания и развития (ср. 2, 31).

Однако на основании сравнительных исследований детских рисунков в различных культурах предполагается, что и значение и техника выполнения рисунка отражают культурные факторы так же сильно, как они отражают возрастные различия (2, 3, 15, 68). Рисует ли ребенок широкий панорамный вид или мелкие сцены из жизни, отдельные объекты или картинки, выдуманы или реалистичны его изображения — все это в большой степени зависит от окружающей его культуры. В определенных группах в рисунках преобладает действие, в других — неподвижные объекты и фигуры. Расположение объектов на картине тоже различается в разных группах. В некоторых группах часто представляются единичные объединенные сцены, в других — последовательность событий, в остальных — изолированные объекты. Мера использования цвета, так же как и выбор особых оттенков, обычно отражает влияние окружающего материального мира и сложившихся социальных традиций. Количество и тип изображенных деталей тоже меняется в зависимости от культуры.

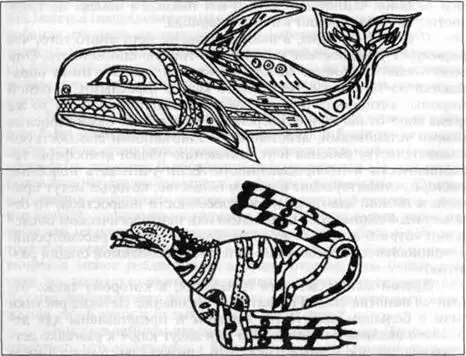

В детских рисунках можно также распознать стилизованные представления и особые культурные атрибуты, — чем старше ребенок, тем они очевиднее (ср. 2, 3, 15). В исследовании детей хопи посредством теста Гудинафа «Рисунок человека» было обнаружено, что маленькие дети рисовали неопределенную человеческую фигуру, тогда как приблизительно в одной трети рисунков десятилетних детей можно было распознать черты, характерные для индейской культуры (15). Схожие тенденции были отмечены и среди индейских детей северо-западного побережья Канады. В ответ на инструкцию — нарисовать животное, некоторые из этих детей создали стилизованный образ кита, морского льва, птицы, и мифической двухголовой змеи. На рисунке 83 изображены кит и морской лев — они служат примером техники рисования в традиционном стиле. Подобные стилизованные рисунки более характерны для детей старшего возраста, кроме того, они чаще встречались среди мальчиков, чем среди девочек (17 % против 7). Возможно, это половое отличие связано с тем, что рисование и резьба по дереву исключительно мужские виды деятельности в этих племенах. В свете полученных результатов покажется необоснованным взгляд на богатство деталей, технику и другие черты детских рисунков как на показатель уровня развития без учета культурного происхождения ребенка.

Рис. 83. Рисунки индейских детей северо-западного тихоокеанского берега в ответ на инструкцию нарисовать животное. (Данные из Анастази и Фоли, г, с. 369.)

Термин «ненормальность», который в самом общем смысле означает «отклонение от нормы», использовался по крайней мере в трех различных концепциях (ср. 23, 38, 58). Первая концепция — антинормативная, которая рассматривает в качестве аномалии любое отклонение от идеала или совершенного состояния. Норма [58] Такое использование термина «норма» не следует путать с понятием эмпирической нормы в психологическом тестировании. В своем первоначальном значении, понятие «нормы» связано со стандартами ценностей. Это значение используется логиками, когда они говорят об этике и эстетике как о нормативных дисциплинах (см., напр., 11).

в таком случае является желанной целью для достижения. «Норма» согласно этому взгляду скорее исключение, нежели правило. Использование терминов «нормальный» или «ненормальный» сопровождается некоторыми самыми общими объяснениями. Например, сообщение о том, что человек, у которого нормальная кожа и нормальные зубы — один из «нескольких счастливчиков», подразумевают, что нормальность — это отсутствие дефектов или других несовершенств. Утверждение, что некоторые могут оставаться нормальными, подвергаясь стрессу или напряжению современной жизни, предполагает, что нормальность это идеальное состояние абсолютного самообладания и стабильности.

Интервал:

Закладка:

![Анна Гале - Ведьма? Психолог! [СИ]](/books/1072819/anna-gale-vedma-psiholog-si.webp)