Федор Василюк - Методологический анализ в психологии

- Название:Методологический анализ в психологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Смысл

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Василюк - Методологический анализ в психологии краткое содержание

1976 год. Москва. Моховая… прошу прошения — проспект Маркса. Крыльцо Института общей и педагогической психологии АПН СССР. М К. Мамардашвили и перерыве между лекциями набивает трубку табаком. — Мераб Константинович, какая сейчас самая актуальная проблема в психологии? Не торопясь, зажигает огонь. Раскуривает. Затягивается. Облачко ароматного дыма. Взгляд исподлобья: — Как и везде. Проблема выживания.

Методологический анализ в психологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нормальное функционирование научной теории предполагает постоянное сличение теоретически выводимого и эмпирически наблюдаемого, а здесь между ними проводится непреодолимый барьер: как теоретик, Скиннер желает свести реакцию к определенному, фиксированному материальному составу; как экспериментатор, он получает нечто совсем другое. Вот и приходится, чтобы не рисковать исходными теоретическими убеждениями, отказываться сопоставлять эти две сферы, отказываться от онтологического толкования полученных экспериментальных данных, то есть от того, ради чего эксперимент, собственно говоря, и существует.

Однако без онтологии в положительной науке не обойтись, гони ее в дверь, она влетит в окно. И Скиннер вынужден жертвовать казавшейся такой надежной позитивистской приземленностью и пускаться, хоть и не в далекие, но от того не становящиеся более операциональными, метафизические путешествия в поисках предустановленной гармонии между поведением, существующим само по себе, и его оперантным анализом: «При описании поведения обычно предполагается, что поведение и окружающую среду можно разбить на части и что они будут сохранять свою идентичность от эксперимента к эксперименту. Если бы это предположение не было бы в некотором смысле оправданным, наука о поведении была бы невозможна… Анализ поведения не является актом произвольного подразделения, и мы не можем полностью определить понятия стимула и реакции просто как частей поведения и окружающей среды, не принимая во внимание тех естественных линий, вдоль которых поведение и окружающая среда действительно членятся» (Skinner, 1935 а, р. 347).

Но посмотрим, в какой мере метод оперантного обусловливания способен членить поведение по имманентным поведению «естественным линиям». При этом мы переходим к рассмотрению второго, временного аспекта проблемы идентификации оперантной реакции. Точнее, здесь следует говорить не о самой реакции, а о рефлексе, ибо вне рефлекса реакции нет, «вне отнесенности к своей корреляции со стимулами, поведение есть просто часть тотального функционирования организма» (Skinner, 1931, р. 346).

Если бы «тотальное функционирование организма» состояло из точечных атомарных реакций с нулевой длительностью, и если бы события окружающей среды также оказывали бы точечные, моментальные воздействия на организм, да к тому же, чтобы стать «стимулами», выстроились бы в колонну по одному и действовали бы друг за другом в строгой очередности, тогда в мире оперантного бихевиоризма можно было бы ожидать законосообразности и порядка: стимул — реакция, стимул — реакция, стимул — реакция. Однако существует два простых факта, которые вносят смуту в этот упорядоченный стимул-реактивный марш организма от рождения до смерти. Первый из них состоит в том, что множество стимулов возникает и действует на организм одновременно, равно как одновременно может осуществляться и множество реакций. Второй заключается в том, что и реакция, и стимул — не моментальные события, они имеют длительность.

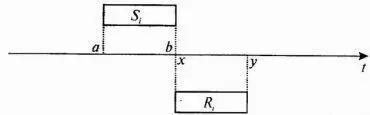

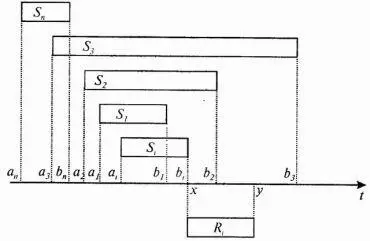

Каким образом можно с учетом этих фактов идентифицировать определенный оперантный рефлекс Si — Ri, по крайней мере, установить начало и конец данного рефлекса и его составных частей? Условимся обозначать буквой а начало действия стимула, а буквой b — окончание. Обозначим также начало и конец реакции буквами х и у соответственно. При таких обозначениях началом рефлекса является событие а ,а концом — событие у . Идеальной для теоретических схем радикального бихевиоризма являлась бы ситуация, когда сразу же после b следует х, и тогда весь рефлекс в проекции на временную ось складывается из двух интервалов — ( a — b ) + ( х — у ). Изобразив «поле стимулов» выше оси времени, а «поле реакций» — ниже, получим следующую схему (см. схему За).

Однако все оказывается не так просто. Поскольку Скиннер, верный махистскому принципу отказа от категории причинности, утверждает, что «стимулы не вызываютоперантных реакций; они просто изменяют вероятность, что эти реакции произойдут» (Skinner, 1974, р. 223), то кроме стимула S любой из имевших место до или/и во время реакции стимул S1, S2, S3, … Sn может считаться стимулом данной реакции (см. схему 36).

Бессмысленно ставить вопрос о том, какой именно стимул является «настоящим» — мы можем принять за него любой из них и в результате получим ряд рефлексов (S1— Ri), (S2—Ri), (S3—Rn), … (Sn — Ri), вероятность которых изменится после подкрепления. Другими словами, точка b, момент окончания стимульного события, отнюдь не обязательно совпадает с точкой х, моментом начала оперантной реакции, точка же a ,с которой следует отсчитывать начало рефлекса, из-за множественности стимулов и вовсе является неопределенной. Единственное, что возможно сделать для придания большей определенности началу оперантного рефлекса, — это ограничить временную область, в которой может начаться оперантная реакция, зафиксировав момент исчезновения последнего имевшего место безусловно-рефлекторного стимула (подкрепления). Все, что произошло в окружающей среде после последнего безусловного стимула, может претендовать на статус Si, — стимула оперантного рефлекса. Это ограничение, впрочем, тоже страдает неопределенностью, поскольку вызванная подкреплением безусловная реакция может продолжаться и после того, как подкрепление исчезнет из стимульного поля, а как определить, где кончается эта безусловная реакция?

Схема За.Идеальные временные отношения между стимулом и реакцией в оперантном рефлексе

Схема 36.Проблема идентификации временных границ начала оперантного рефлекса и начала оперантной реакции. На схеме над временной осью изображено множество стимулов разной длительности. Их объединяет лишь то, что любое а < х, то есть что начало стимула предшествует началу реакции

Не намного большей определенностью, чем начало, обладает и конечная точка оперантного рефлекса. По крайней мере здесь начисто отсутствует какая-либо внутренне конституированная целостность реакции, задающая присущую ей границу. Оперантный ответ может быть прерван в любой произвольно взятой точке у появлением подкрепления — безусловного стимула, в ответ на который сразу же (впрочем, и это «сразу же» — отнюдь не очевидная вещь) начнет развертываться уже другая, безусловная, реакция. Появление подкрепления подводит черту под осуществляющейся оперантной реакцией. Но так как экспериментатор волен вводить подкрепление в любой момент, то тем самым он может прервать реакцию в любой произвольно выбранной точке, нисколько не считаясь с «естественностью» такого обрыва. Если поведенческая «речь» будет застигнута подкреплением на «полуслове» или даже посредине недописанной двигательной «буквы», оперантной реакцией будет считаться вовсе не это «слово» и не «буква», а искусственно оторванное подкреплением их начало. Что же остается тогда не только от благих намерений Скиннера «принимать во внимание те естественные линии, вдоль которых поведение действительно членится» (Skinner, 1935 а, р. 347), но и от самих этих линий?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: