Анатолий Батаршев - Диагностика способности к общению

- Название:Диагностика способности к общению

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2006

- Город:СПб.

- ISBN:5-469-01201-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Батаршев - Диагностика способности к общению краткое содержание

Современный человек постоянно находится во взаимодействии со многими людьми. Как сделать это общение наиболее эффективным, выявить сильные или слабые стороны собеседника или клиента? Как протестировать своего потенциального работника?

На все эти вопросы вы найдете ответ в данном пособии, описывающем современные методики психодиагностики личности. Пособие предназначено для преподавателей и студентов вузов, колледжей бизнеса и менеджмента, а также для предпринимателей и всех интересующихся вопросами психологии.

Диагностика способности к общению - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мотивационные подходысвязаны с мотивами межгруппового взаимодействия. В основе мотивационного подхода лежит учение З. Фрейда о бессознательном влечении. В толпе, как социальной общности, по мнению З. Фрейда, проявляются бессознательные влечения, разрывается тонкий слой цивилизованного поведения, индивиды демонстрируют свое истинное, варварское и примитивное начало. Исходя из этого постулата, рассматриваются причины межгрупповой агрессии, механизмы замещения индивидуальной агрессии агрессией коллективной. Благодаря этому соседние и во многом близкие друг другу коллективы враждуют между собой и насмехаются друг над другом. Например, испанцы и португальцы, северные и южные немцы, англичане и шотландцы и т. д. Сторонники мотивационного подхода к проблемам социального взаимодействия в Великобритании и США в последнее время добились определенных успехов. Так, в результате их требований из детских программ и каналов телевидения устранены сцены насилия и жестокости.

Для межгруппового взаимодействия чрезвычайно важно понимание психологических механизмов агрессивного поведения, механизмов подавления и сдерживания в различных социальных условиях. Одним из механизмов агрессивного поведения является авторитарность личности. Т. Адорно в 1950-х годах исследовал проблему авторитарности личности. Им была дана характеристика авторитарной личности (стереотипное мышление; приверженность ценностям среднего класса; вера в моральную чистоту собственной расы; преувеличенный интерес к проблемам власти, силы, насилия; боязнь дурного влияния; цинизм и т. д.). Авторитарная власть, по мысли Т. Адорно, создает реальную угрозу демократическим социальным институтам. Победа фашизма в Германии произошла, по его мнению, именно потому, что авторитарность власти стала там типичной после Первой мировой войны, нацистская пропаганда нашла исключительно благоприятную для себя почву.

Ситуативные подходы.Ярким представителем ситуативных подходов в исследовании межгруппового взаимодействия является М. Шериф. Он считал, что объяснять межгрупповые конфликты действием только мотивационных теорий недостаточно. Причина межгрупповых конфликтов заключается, по его мнению, в факторах непосредственного взаимодействия между группами. Его кредо: когда две группы стремятся к одной и той же цели, то между ними развивается конфликт. Члены одной группы могут только враждебно контактировать с членами другой группы. Внутри же каждой группы возрастает сплоченность. Чтобы уменьшить враждебность между группами, необходимо поставить перед ними задачи достижения высших целей. Исследования М. Шерифа велись в малых группах. Однако он пытался со своими сторонниками распространить результаты своего исследования и на большие группы. А это неправомерно. Несмотря на это, значение работ М. Шерифа достаточно велико.

Когнитивные подходы.Представители когнитивного подхода не были удовлетворены результатами ни первого, ни второго подходов в исследовании межгруппового взаимодействия. Они утверждали, что в регуляции межгруппового взаимодействия важную роль играют когнитивные процессы (т. е. относящиеся к познанию только на основе мышления). Когнитивисты считали, что несовместимость целей является необходимым и достаточным условием возникновения враждебности и конфликта между группами. Видное место у сторонников когнитивного подхода занимает проблема социальной справедливости в различных общностях людей. В условиях межгрупповой конкуренции при выдаче наград «своим» и «чужим», по их мнению, попирается всяческая справедливость (Г. Тэджфел).

Структурированный (трансакционный) подход.Ярким представителем данного подхода является американский психотерапевт Э. Берн. По концепции Э. Берна, каждый участник взаимодействия может занимать одну из трех позиций, которые условно называются Родитель, Взрослый, Ребенок. Позиция Ребенка может быть определена как позиция «Хочу!», позиция Родителя – как позиция «Надо!», а позиция Взрослого – как объединенная позиция «Хочу!» и «Надо!».

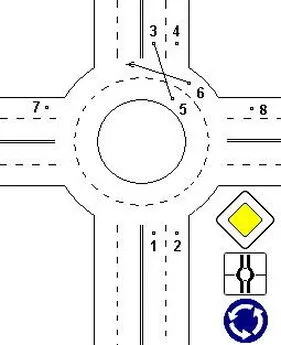

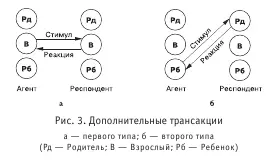

За единицу общения принимается так называемая трансакция, состоящая из трансакционного стимула и трансакционной реакции. При нормальных человеческих отношениях стимул влечет за собой уместную, ожидаемую, естественную реакцию. Такие трансакции называются дополнительными, они не создают конфликтных ситуаций, процесс коммуникации может продолжаться неопределенно долго (рис. 3).

Пример.Хирург, оценив на основе имеющихся у него данных необходимость в скальпеле, протягивает руку к медсестре. Правильно истолковав этот жест, оценив расстояние и мышечные усилия, она вкладывает скальпель в руку хирурга таким движением, которого от нее ждут. Пример взят из книги Э. Берна «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений» [11, с. 21–22]. Стимул и реакция обозначены как дополнительные трансакции первого типа (см. рис. 3). Несколько сложнее будут трансакции «Ребенок – Родитель». Например, во время болезни ребенок просит пить, а ухаживающая за ним мать приносит стакан воды. На рисунке это обозначено как дополнительная трансакция второго типа.

Пока трансакции сохраняют дополнительный характер, процесс коммуникации не нарушается независимо от того, заняты ли ее участники, например, какими-то сплетнями (Родитель – Родитель), решают ли реальную проблему (Взрослый – Взрослый) или просто играют вместе (Ребенок – Ребенок или Родитель – Ребенок). Процесс коммуникации прерывается, если образуются пересекающиеся трансакции (рис. 4).

Пример.Стимул рассчитан на взаимоотношения «Взрослый – Взрослый»: «Давай попробуем понять, почему в последнее время ты стал много пить» (стимул). Реакция: «Ты, как мой отец, все время меня критикуешь». Налицо трансакция пересекающаяся первого типа (на рисунке обозначена позицией «а»). Трансакция пересекающаяся второго типа может быть приведена, например, такой позицией: на вопрос «Не знаешь ли, где мои запонки?» следует ответ: «Почему ты никогда не знаешь, где твои вещи? Ты ведь, кажется, не ребенок?»

При трансакционном подходе к решению проблем социального взаимодействия выбор действий участников по общению происходит на основе регулирования их позиций в трансакциях и характера занимаемых каждым из них позиций.

Таким образом, трансакционный анализ представляет собой метод групповой психотерапии, основанный на своеобразном представлении о структуре человеческой психики, состоящей из трех основных элементов: 1) чувства и желания детей (Ребенок); нормы поведения, традиции родителей (Родитель); самостоятельное восприятие мира субъектом (Взрослый). Э. Берн здесь фактически опирается на традиционный психоанализ, и отнесение его концепции к структурированному подходу в решении проблем социального взаимодействия является чисто условным. Ценность трансакционного анализа заключается в том, что он позволяет находить скрытый смысл межличностных воздействий, распознавать мотивы собственных действий, поступков своих близких и партнеров по общению. В отечественной психологической науке этой проблемой долго не занимались. В последнее время известны лишь работы Ю. С. Крижанской, Г. П. Третьякова, П. Н. Ершова и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: