Рудольф Арнхейм - Искусство и визуальное восприятие

- Название:Искусство и визуальное восприятие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Арнхейм - Искусство и визуальное восприятие краткое содержание

Данный труд известного американского ученого Рудольфа Арнхейма является итогом многолетнего научно — педагогического опыта автора, активно использующего выводы и методику гештальтпсихологии в исследовании искусства и художественной деятельности. Книга Арнхейма привлекает к себе внимание прежде всего тем, что содержит богатый экспериментальный материал. Арнхейм широко использует эмпирические данные: психологические эксперименты, достижения физиологии, психологии и педагогики. Он приводит большое количестворисунков, схем, диаграмм, анализы произведений классического и современного искусства.

Все это придает книге известную фундаментальность и фактологичность. В этом причина того, что работа Арнхейма до сих пор остается одной из основных в области исследования психологии искусства. Книга состоит из десяти глав: «Равновесие», «Очертание», «Форма», «Развитие», «Пространство», «Свет», «Цвет», «Движение», «Напряжение», «Выразительность» (в настоящем издании, представляющем сокращенный перевод книги Арнхейма, отсутствует глава «Напряжение»). В этом перечислении названий есть своя последовательность, своя логика. Все главы книги отражают определенные моменты в развитии визуального восприятия, в движении познания от простых, элементарных форм до самых сложных и значительных. Последняя глава, «Выразительность», представляет собой, по словам Арнхейма, «венец» перцептивных категорий. Она завершение книги и в то же время завершение процесса визуального восприятия. Таким образом, структура книги раскрывает структуру процесса эстетического восприятия, как представляет ее Арнхейм, наиболее существенные моменты в становлении целостного художественного образа.

Искусство и визуальное восприятие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

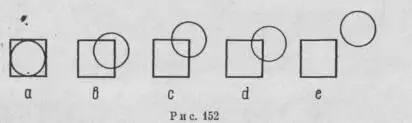

Передача глубины посредством оверлэппинга

Закономерности феномена «фигура — фон» относятся к ограниченному виду пространственных взаимоотношений между фронтальными плоскостями. На этом следует остановиться подробнее. На рис. 152 мы замечаемпрежде всего различные степени подразделений в пределах одной и той же двухмерной плоскости. Простое pacположение квадрата и окружности, представленное на рис. 152, а, образует строго унифицированную целостную модель. Центр окружности совпадает с центром квадрата, а диаметр окружности равен одной изсторон квадрата. Максимальное подразделение показано «а ряс. 152, е. Всеобщая симметрия модели, изображенной на рис. 152,а, способствует свободному сочетанию двух частей, которые не касаются друг друга и которые являются симметричными сами по себе. Примеры наложения каждой части друг на друга по-казаны на рис. 152, b, с, d. Во всех трех изображениях чувствуется тенденция ослабить пли, может быть, даже нарушить единство целого посредством раскалывания композиции на две части. Однако можно наблюдать, что в этих примерах подобная тенденция меньше всего заметна на рис. 152, с, потому что центр окружности расположен на диагонали квадрата и совпадает с одним из его углов. Этот момент создает симметрию относительно диагоналей квадрата и усиливает единство всей композиции в целом.

Подразделение, зависящее от относительной простоты целого и его частей, нами уже обсуждалось. Теперь нам следует рассмотреть динамический аспект подобных взаимоотношений. В изображениях а и е напряженность очень небольшая. Обе композиционные части на рис. 152, а настолько успешно подходят друг к другу по своим размерам, форме и расположению, что никакого противоречия не возникает. На рис. 152, а любой контакт между композиционными частями, а следовательно, и возможность для возникновения конфликта сведены на нет. Однако в промежуточных вариантах сочетания этих композиционных фигур, и особенно в изображениях b и d, напряженность весьма заметна. Окружность и квадрат как бы стремятся изменить свое месторасположение к одной из двух крайностей: либо в направлении совпадения, либо в направлении размежевания.

В пределах двухмерной плоскости исключить напряженность нельзя ни путем усиления тесного союза между квадратом и окружностью, ни путем их полного разрыва. Остается, однако, уже упомянутая «дорога свободы». В пределах одной и той же фронтальной плоскости две изобразительные част» не могут поменяться своими местами. Однако проекция модели на сетчатке глаза не будет препятствовать им сдвигаться в направлении третьего измерения. И в самом деле, в то время как на рис. 152, е окружность и квадрат не обладают взаимными, четко выявленными пространственными связями, изображения b , с, d имеют явную тенденцию располагаться впереди друг друга или сзади. Таким образом, переход в область трехмерной организации благодаря разложению на части, которые плохо соответствуют друг другу, служит упрощению модели.

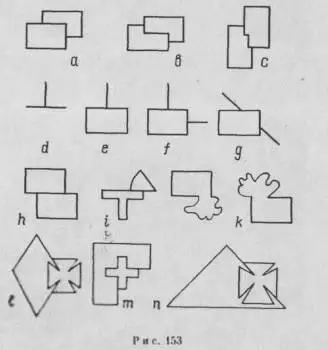

До тех пор пока контуры пересекаются или касаются друг друга, но ни в коем случае не прерывают друг друга, пространственный эффект остается слабым. Однако контур одной из изобразительных частей на рис. 153 заблокирован в двух точках пересечения, в то время как остальные части остаются свободными. В 1886 году Гельмгольц заметил, что результирующая пространственная ситуация обусловливается главным образом тем, что происходит в точках пересечения. П. Рейтуш сформулировал эту закономерность математическим путем и утверждал, что это имеет место решительно во всех случаях. Объект, имеющий непрерывный, сплошной контур, будет восприниматься находящимся впереди другого. Рейтуш указывает, что то, что происходит в одной точке пересечения, совершен-

но не зависит от того, что происходит в другой. В соответствии с этой закономерностью изобразительная единица, контур которой прерван, занимает на рис. 153, а заднюю позицию, тогда как на рис. 153, b противоречивые условия соответственно образуют неясную ситуацию: каждая изобразительная единица в одном месте частично перекрывает другую изобразительную единицу, а в другом самачастично перекрывается этой изобразительной единицей. Показательный в этом смысле пример был предложен Джеймсом Д. Габсооом [1](рис. 153, с). Смотря на этот рисунок, также можно предположить, что целостный прямоугольник находится сзади, а неполный, разорванный прямоугольник спереди. И все же изобразительная единица, контуры которой сохраняются в точке пересечения сплошными и беспрерывными, воспринимается находящейся спереди. Утверждение, что фактор «согласующейся формы» является в большинстве случаев решающим, правильно. Однако то, что происходит в двух самостоятельных и независимых точках, не будет, по всей вероятности, единственным фактором, который обусловливает пространственную ситуацию всей воспринимаемой модели в

целом. Кое-что относительно фигур, изображенных на рис. 153, d — 153, g, мы уже говорили. В частности, мы отмечали, что то, что происходит в точках пересечения, зависит от контекста изображения. На рис. 153, d и 153, е прерванная линия не проявляет ни малейшего желания продолжаться дальше, за пределы вызвавшего это ограничение препятствия. На рис. 153, d чувствуется едва заметная тенденция к объемности, которая соответствует тому факту, что две прерываемые линии не являются независимыми друг от друга, а могут быть восприняты как части целого, имеющего форму прямого угла. В фигуре, изображенной на рис. 153, g, где принцип «согласующейся формы» усиливает связь между двумя линиями, последние сливаются в одну линию, которая продолжается свободно сзади прямоугольника.

Конечно, на рис. 153 (d — g) мы не встречаем условий, описанных Рейтушем, а вот в изображениях на рис. 153 (h, i) эти условия имеются уже налицо. В соответствии со сформулированной им закономерностью противоречивые условия, возникающие в точках пересечения, должны создавать пространственную неопределенность наподобие той, которая изображена на рис. 153, b. Вместо этого мы не имеем никаких следов объемности. Если кто-либо станет утверждать, что так как нет никакого наложения, то эти примеры не имеют прямого отношения к разбираемой нами проблеме, то этот человек просто уходит от вопроса, так как проблема и состоит в том, чтобы выяснить, при каких условиях протекает процесс восприятия наложения. Изображение, показанное на рис. 153, h, могло бы быть с успехом выполнено двумя соприкасающимися фигурамл, изображенными на рис. 153, к.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: