Герман Дилигенский - Социально-политическая психология

- Название:Социально-политическая психология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новая школа

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5–7301–0246–1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герман Дилигенский - Социально-политическая психология краткое содержание

Социально-политическая психология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Движения как субъект социально–политической психологии

Означает ли все сказанное выше, что массового группового субъекта социально–политической психологии, общественного и политического действия вообще не существует? Напротив, можно утверждать, что такой субъект не только вполне реален, но и играет ключевую роль во всем общественном развитии.

Ими являются массовые социальные и политические движения. Выше проблемы движений затрагивались в связи с вопросом о психологии их активистов. Теперь же попытаемся дать краткую характеристику социально–психологических параметров данного феномена.

Один из наиболее известных исследователей социальных движений французский социолог А. Турен считает их действующими лицами («актерами») процесса самопроизводства общества. Смысл этой идеи заключается в том, что движение есть такая форма коллективной деятельности, посредством которой социальные общности устанавливают, по выражению Турена, «контроль над историчностью», т.е. вмешиваются в ход истории. Это вмешательство становится возможным потому, что социальные движения носят конфликтный и наступательный характер: они оспаривают те или иные параметры существующих общественных отношений и культурных моделей и тем самым выступают как факторы изменений [195] См.: Турен А. Введение к методу социологической интервенции // Новые социальные движения в России. С. 9–10.

.

Социальные движения являются массовым групповым субъектом, хотя они и не подходят под определение группы как имеющей определенные границы и относительно устойчивой общности людей. Общность, охватываемая движением, обычно чрезвычайно подвижна: состав его участников постоянно меняется, то расширяясь, то сужаясь; форма его существования — более или менее спорадические акции, которые могут многократно возникать и прекращаться в течение более или менее длительного времени, но могут быстро и необратимо пойти на убыль, затухнуть вместе с самим движением. Эти черты движения объясняются их массовым характером: масса не в состоянии вся фазу и в течение длительного времени отдаваться общественной или политической деятельности.

Вместе с тем именно эти особенности движений позволяют им выступать в роли подлинного массового субъекта и фактора социально–политических изменений. Движение — это действие, а действие, в котором непосредственно участвует масса, способно оказать гораздо более сильное и быстрое влияние на ситуацию, чем пассивные, институциональные формы вовлеченности масс в общественно–политическую жизнь (как, например, голосование на выборах). Движение выражается в таких действиях, как забастовки, демонстрации, митинги, и если масса их участников достигает некоей критической точки, в стране, городе или регионе возникает принципиально новая психологическая атмосфера, которая становится самостоятельным фактором политических решений.

Мы не можем здесь обстоятельно рассматривать социально–психологические механизмы динамики общественно–политических движений, их мотивационные, когнитивные, аффективные и другие аспекты [196] В отечественной литературе психологии общественных движений посвящен большой раздел книги А.И. Юрьева «Введение в политическую психологию». См. также: Дилигенский Г.Г. Феномен массы и массовые движения // Рабочий класс и совр. мир. 1987. № 3.

. Социология и социальная психология общественных движений — весьма широкое направление научных исследований, в его рамках сформировалось немало школ и концепций. Стоит отметить, что попытки обосновать некую общую теорию движений или их типологию наталкиваются на трудности, связанные с чрезвычайным многообразием этого феномена. История знает как движения, ориентированные на достаточно определенные программные цели, так и таких целей не имеющие, выражающие лишь протест против тех или иных институтов, социальных явлений; движения «против» и движения «за»; хорошо организованные и стихийные. С точки зрения рассматриваемого здесь вопроса о групповых субъектах социально–политической психологии, важно прежде всего понять, чем движение психологически отличается от других видов массовых общностей и как оно соотносится с другими ее субъектами.

В отличие от социально–экономических, культурных, региональных, этнических, профессиональных групп, движение представляет собой общность, объединенную общим действием. Такое действие означает сближение людей, интенсификацию социально–психологических связей общения между ними, причем связей, не «заданных» обстоятельствами, не навязанных общей судьбой, но конструируемых ими самими. В движениях проявляются не только те конкретные потребности и интересы, которые приводят к их возникновению, но и глубинная социально–интегративная потребность, присущая человеку. Мы видели ее проявление у активистов движения, но и основная масса их участников испытывает то же ощущение слитности с большей общностью людей, способной «действовать вместе», активно вмешиваться в ход событий. В движении личность на какое–то время преодолевает свою изоляцию, отчуждение от других, незнакомых людей и в то же время возрастает ее чувство социального достоинства — человек ощущает себя частью коллективной силы. С этим связан тот повышенный эмоциональный тонус, который обычно характеризует массовые акции.

Массовое движение может возникать как принципиально новая общность, черпающая своих участников из различных социальных групп, и может быть связана генетически с интересами какой–то определенной социальной или этнической группы. Примером движений первого типа могут служить экологические движения, второго — массовое рабочее движение. По отношению к нему рабочий класс является субъектообразующей группой. Другие субъекты социальнополитической психологии — партии, группы активистов могут быть зачинщиками и организаторами движений, а в других ситуациях создаются самим движением, представляют собой его продукты. Например, многие социал–демократические и коммунистические партии возникли из рабочего движения, были его частью, и лишь затем отделились от него, превратились в самостоятельные политические институты.

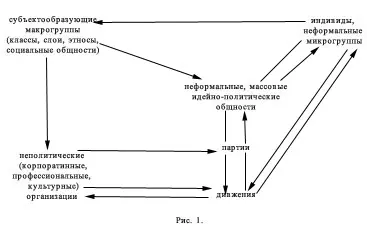

Различные виды связей — генетических и структурных — между различными субъектообразующими, субъектными общностями и движениями иллюстрируются приводимой ниже схемой (см. рис. 1).

В науке идут споры, совместима ли деятельность движений с их институционализацией. Многие исследователи утверждают, что движения и социальные и политические институты — взаимоисключающие феномены, превращение движения в институт убивает его, так как лишает его главной сущностной характеристики — способности воплощать свободную, никем не контролируемую и не регулируемую творческую самодеятельность масс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Оксана Орехова - Печатные СМИ Германии в условиях социально расколотого общества [Монография]](/books/1072997/oksana-orehova-pechatnye-smi-germanii-v-usloviyah-so.webp)