Ольга Первушина - Общая психология

- Название:Общая психология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научно-учебный центр психологии НГУ

- Год:1996

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Первушина - Общая психология краткое содержание

Общая психология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

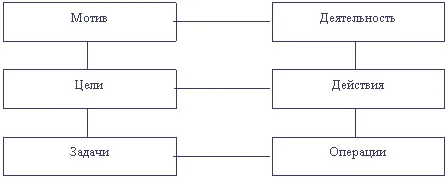

Внутренняя и внешняя деятельность имеют общее строение:

Основным отличием одной деятельности от другой является предмет деятельности (это главное). Леонтьев считает, что предмет, направляющий деятельность, есть её мотив. Немотивированная деятельность – деятельность со скрытым мотивом. Действия – процессы, подчиненные представлению о том результате, который должен быть достигнут, то есть представлению о созидательной цели.

Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит расщепление функций мотива: выделяются функции побуждения и направления .

Достижение цели, то есть осуществление действия, происходит в определенных условиях. Цель, переформулированная применительно к определенным условиям, есть задача. Способ осуществления действия называется операцией . Операции направляются на решение задач.

Основным предметом исследования в психологической теории деятельности явилось действие, его структура и функции.

Начало психологической интерпретации действия было положено в трудах Л. С. Выготского. Затем в середине 30-х годов его ученики и последователи А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев и др. предприняли цикл исследований сенсорных, перцептивных, мимических и умственных действий, уделив при этом особое внимание их генетической связи с предметно-практическими действиями. С. Л. Рубинштейн также считал действия основной клеточкой или ячейкой психологии. По его мнению:

В действии психологический анализ может вскрыть зачатки всех элементов психологии.

Действие обладает порождающими свойствами.

А. В. Запорожец сформулировал положение, что способ действия является живым отображением предмета.

Для возникновения ощущения необходимо элементарное сенсорное действие. Это положение доказывалось в исследованиях В. И. Аспина, В. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Н. Б. Познанской.

Для возникновения образа восприятия необходимо осуществление сложного перцептивного действия, включающего в свой состав систему предметных операций (что существенно для формирования предметности восприятия.

Действие – основа мышления, необходимое условие формиро-вания смыслов, их расширения и углубления.

В действии лежит начало рефлексии. Действие трансформируется в поступок и становится главным формообразующим фактором и одновременно единицей анализа личности.

Операция, действие, деятельность взаимообратимы. На это указывал А. Н. Леонтьев. Превращение операции в действия, а затем в деятельность замечательно проследил А. В. Запорожец. См.: Запорожец А. В. Избранные психологические труды. – Т. 1, М., 1989.

Арсеньев А. С. Размышления о работе С. Л. Рубинштейна «Человек и мир». //Вопросы философии. – 1993. – №5.

Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. – М.: МГУ, 1982.

Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1975.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические труды: В 2-х т. – Т. 1, М.: Периодика, 1983.

Леонтьев А. Н. Проблема деятельности в психологии. //Вопросы философии. – 1972. – Т. 9, 12.

Леонтьев А. Н. Системный анализ в психологии. //Психологический журнал. – 1991. – № 4.

Смирнов С. Д. Общепсихологическая теория деятельности: перспективы и ограничения. //Вопросы психологии. – 1993. – № 4.

ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Потребности – субъективные явления, побуждающие к деятельности и представляющие собой отражение нужды организма в чем-либо. Все многообразие потребностей может быть сведено к двум основным классам:

биологические (витальные)

информационные (лежащие в основе социальных потребностей).

Биологические потребности являются легко и быстро насыщаемыми. Регулирующая функция биологических потребностей ограничена, так как они определяют поведение в сравнительно небольшие отрезки времени, в течение которых происходит удовлетворение потребностей. Если бы животное или человек действовали под влиянием только этих потребностей, то их активность была бы очень ограниченной.

Информационные потребности (к ним относятся и познавательные, и социальные) являются ненасыщаемыми или значительно менее насыщаемыми по сравнению с биологическими потребностями. Поэтому их регулирующая функция по отношению к поведению человека является неограниченной.

Биологические потребности имеют индивидуалистический, эгоцентрический характер, ставят особь в конкурентные, враждебные отношения с другими особями. Информационные потребности, как правило, не ведут к возникновению конкурентных отношений между людьми. Удовлетворение информационной потребности за счет какого-либо объекта никак не сказывается на самом объекте. Эта потребность имеет вторую сторону: поделиться информацией с другими людьми.

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ

К. К. Платонов считает, что фило– и онтогенетически потребности возникают вместе с эмоциями. У грудного ребенка есть потребности только в еде, кислороде, тепле и покое. По мере созревания организма у человека появляются новые непосредственно биологически обусловленные потребности. Так, потребность в покое дополняется периодически появляющейся потребностью в движении, затем потребностью в игре, в познании, в труде. В процессе созревания эндокринных желез появляется половая потребность. Старение организма приводит к ослаблению не только половой потребности, но и потребности в движении, познании и т. д.

Анализируя путь развития человеческих потребностей, А. Н. Леонтьев приходит к принципиальной схеме: сначала человек действует для удовлетворения своих витальных потребностей, а затем удовлетворяет свои витальные потребности для того, чтобы действовать. Развитие потребностей связано с развитием их предметного содержания, то есть конкретных мотивов деятельности человека.

1. Джидарьян И. А. О месте потребностей, эмоций, чувств в мотивации личности. //Теоретические проблемы психологии личности. /Под ред. Е. В. Шороховой. – М.: Наука, 1974. С. 145-169.

2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: МГУ, 1975.

3. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. – М.: Наука, 1982.

4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М., 1940.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВА

А. Н. Леонтьев так определяет мотив: «В самом потребностном состоянии субъекта предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До своего первого удовлетворения потребность „не знает“ своего предмета, он ещё должен быть обнаружен. Только в результате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направляющую деятельность функцию, то есть становится мотивом» [32] .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: