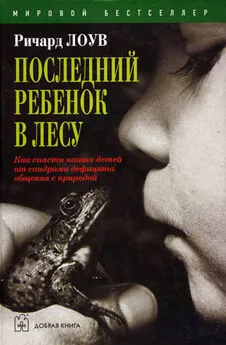

Ричард Лоув - Последний ребенок в лесу

- Название:Последний ребенок в лесу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Добрая книга

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98124-177-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Лоув - Последний ребенок в лесу краткое содержание

Нынешнее поколение детей совершенно оторвано от мира природы; вместо того чтобы просто бродить по лесу, они изучают его на уроках природоведения. Сегодня дети прекрасно разбираются в компьютерных играх, но не знают, как выглядит дубовая роща, и не помнят запаха соснового бора; природа для них — абстракция, а не реальное переживание. Природа, как ничто другое, помогает ребенку обрести душевное равновесие, она может питать его душу и стать для него источником глубоких переживаний и творческих озарений.

Книга американского журналиста Ричарда Лоува «Последний ребенок в лесу» — это страстный призыв ко всем родителям поднять наших детей с диванов, оторвать от экранов телевизоров и компьютеров и вновь пробудить в них интерес к миру природы.

Автор показывает, что непосредственное общение с природой необходимо для полноценного развития ребенка, для физического и эмоционального здоровья человека и что «синдром дефицита общения с природой» является причиной многих серьезных проблем: ожирения, агрессии, расстройства внимания, депрессий. Ричард Лоув предлагает родителям и учителям практические способы восстановления прерванной связи и рассказывает о том, как приобщить наших детей к природе, чтобы вырастить их здоровыми и более приспособленными к жизни.

Последний ребенок в лесу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Профессор Робин Мур из Северной Каролины, директор программы «Национальная образовательная инициатива», проникнувшись идеями Дьюи и Рида, занялся внимательным изучением современных детских игр. Непосредственное ощущение природы отошло на задний план, пишет он, его вытесняет «вторичное, чужое и зачастую искаженное, дуальное (когда активизированы только зрение и слух) сенсорное восприятие, одномерное представление о мире, навязанное телевидением и другими электронными СМИ». Мур трактует этот вопрос так:

«Дети живут чувствами. Чувственный опыт связывает внешний мир ребенка с внутренним, скрытым от посторонних эмоциональным миром. Так как природа является главным источником чувственного развития, свободная игра и познание окружающей среды посредством чувств в их собственном, конкретном пространстве и времени является необходимым условием гармоничного развития внутреннего мира ребенка. Свободной игрой мы называем такую игру, где ребенок сам активизируется и самостоятельно вступает во взаимодействие. Некоторые дети проверяют себя в контакте с окружающей средой, повышая свой потенциал и воспроизводя некие начала человеческой культуры. Содержание окружающей среды является решающим фактором в этом процессе. Богатое, широкое окружение будет постоянно предоставлять возможность альтернативного выбора для творчества. Неподатливая, безликая среда ограничивает возможности здорового роста и развития как индивидуума, так и группы».

Нам мало известно о том, как новые технологии влияют на эмоциональное состояние детей, но к чему они приводят взрослых, в общем-то, известно. Вызвавшие полемику исследования, проведенные в 1998 году в университете Карнеги — Меллона в Пенсильвании, показали, что люди, которые каждую неделю проводят в Интернете хотя бы по нескольку часов, гораздо чаще страдают от депрессии и одиночества, чем те, кто редко им пользуется. Предприимчивые психологи и психиатры теперь лечат от интернет-зависимости, как это явление было названо.

По мере того как рвется связь с природой, мы все больше и больше физически отдаляемся друг от друга. И последствия тут могут быть более чем серьезные, говорит Нэнси Десс, ведущий ученый Американской ассоциации психологов. «Ни в одной из новых коммуникационных технологий не требуется, чтобы люди касались друг друга, все они и близко не подпускают их к непосредственному взаимодействию. Добавьте к этому видеонаблюдение во время перерывов на работе и в школах, где зачастую запрещается или по крайней мере не приветствуется физический контакт любого рода, и вы поймете, что это настоящая проблема», — говорит Нэнси. Детеныши приматов умирают без прикосновений; взрослые, к которым мало прикасаются, становятся агрессивными. Изучение приматов показывает, что физический контакт просто необходим, например, для процесса мирного урегулирования. «Многие из нас, как ни странно, могут за день ограничиться одним рукопожатием», — добавляет она. Уменьшение непосредственного контакта — только один из побочных продуктов насаждаемой культуры контроля всего и вся, и Десс полагает, что это еще один шаг в сторону жестокости в строго регламентированном обществе.

Фрэнк Уилсон, профессор неврологии школы медицины Стэнфордского университета, специалист по вопросу коэволюции конечности и мозга гоминидов [47] Гоминиды — представители рода из отряда приматов, включающего Ископаемых предков людей. — Прим. пер.

, в своей работе «Рука» (The Hand) доказывает, что одно не могло развиться до столь сложного органа без соответствующего развития другого. Он говорит: «Нам, особенно родителям, все время доказывают, как ценен опыт работы на компьютере. Но ведь человеческое существо тем и отличается, что умеет работать руками». Многие знания, которыми мы обладаем, пришли к нам оттуда, где мы что-то делали, создавали, ощущали именно руками. И хотя немало людей склонны считать иначе, клавиатура компьютера, что бы там ни говорили, не дает нам доступа в мир. Как заметил Уилсон, назло разуму мы отрезаем себе руки. Преподаватели в медицинских школах говорят, что становится все труднее объяснять, например, что сердце работает как насос, потому что «теперешние студенты плохо себе представляют, как все происходит в реальности. Они никогда ничего не откачивали, не ремонтировали машину, не закачивали насосом топливо, может, даже никогда не подключали садовый шланг.

Для целого поколения детей непосредственный опыт во дворе, с инструментами в сарае или в поле, в лесу заменен опосредствованным изучением через машину. Эти молодые люди очень смышленые, они выросли с компьютерами, предполагали, что превзойдут всех, но теперь мы понимаем: им чего-то не хватает».

Бездонный сосуд

Нет ничего удивительного в том, что многим молодым людям, взрослеющим в мире узкого, но бьющего через край чувственного потока, свойственно состояние всезнайства. То, чего нельзя найти в Google, не существует. Но есть и другой мир, и он полнее, величественнее, загадочнее, и он стоит того, чтобы ребенок застыл перед ним в благоговении. И мир этот доступен не только детям, но и каждому из нас. Билл Маккиббен в своей работе «Век утраченной информации» (The Age of Missing Information) утверждает, что «определение одной большой телевизионной деревни обманчиво. В этом месте многообразие сведено до минимума, стерто огромное количество информации, чтобы сделать „связь“ доступнее». Вот как он описывает свой опыт восхождения на ближайшую небольшую гору: «Эта гора как бы напоминает, что вы живете именно здесь, в этом месте. И хотя ее размеры невелики, около полутора-двух квадратных километров, я совершил несколько походов, только для того чтобы приступить к изучению ее уникальных уголков. Там есть и голубика, и гонобобель… У тропинки вам встречаются сотни разных растений, а знакомо из них порядка двадцати. Можно всю жизнь потратить на изучение небольшого горного хребта, и когда-то люди так и делали».

Каждый уголок природы — это не только неиссякаемый источник информации, но и неистощимый потенциал для новых открытий. Как сказал Роберт Майкл Пайл [48] Роберт Майкл Пайл — исследователь насекомых и профессиональный писатель. Родился в 1947 году. — Прим. пер.

, «место — это то, что выводит меня за пределы самого себя, за ограниченные рамки человеческой активности, но это не имеет никакого отношения к мизантропии. Чувство места дает возможность наладить со всеми добрососедские отношения. Это пропуск в мир еще более огромный».

Во время моих посещений школ, высших учебных заведений, колледжей дискуссии о чувствах неизбежно приводили к разговору о природе. Иногда я сам поднимал этот вопрос, а иногда студенты переходили к волнующей теме прямо в аудиториях или потом обращались к ней в своих рефератах. В их ответах сквозили некоторая неуверенность, желание разобраться — отчасти потому, что многие, если не все, редко задумывались над этими вопросами. Для них природа — нечто абстрактное: озоновый слой, далекие тропические леса; все это вне области их собственных ощущений. Для других природа всего лишь фон, имеющийся в его распоряжении продукт потребления. Лучше всего такую позицию в отношениях с природой охарактеризовал один молодой человек из города Потомак штата Мэриленд: «Как и большинство сверстников, я использую то, что она мне дает, и поступаю с тем, что получаю, как мне заблагорассудится». Он видел в природе «средство или инструмент. Это то, чем мы пользуемся и восхищаемся, но я живу не в ней. Вернее, природа для меня все равно что мой дом или комната, где все разбросано в полном беспорядке. В ней полно всяких вещей, с которыми можно поиграть. Поиграть и выбросить, сделать все, что хочется, ведь это же твой дом». О чувствах он даже не упомянул, ни о каких проблемах и речи не зашло. Меня восхитила его честность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Артус - Последний военный демократ [СИ]](/books/1088388/richard-artus-poslednij-voennyj-demokrat-si.webp)