Оливер Сакс - Мигрень

- Название:Мигрень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-40506-8, 978-5-271-41200-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оливер Сакс - Мигрень краткое содержание

«Мигрень» – сборник «клинических» рассказов Сакса, описывающих реальные истории его пациентов. Наибольший интерес в них представляют не сугубо медицинские подробности (которых в сборнике на удивление мало), а собственные переживания пациентов – и совершенно новая концепция восприятия многих психических заболеваний, позволяющих их носителям, неизлечимым в определенной области, неожиданно раскрыть себя и добиться немалых успехов в областях иных.

Мигрень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

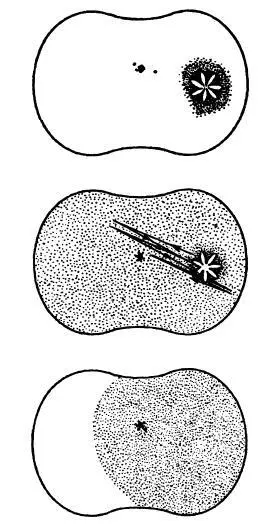

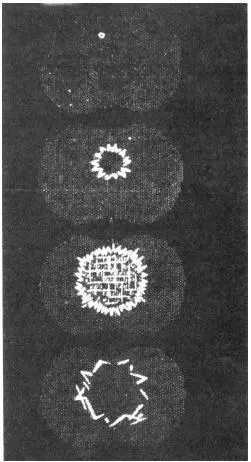

Большинство мигренозных скотом представляют собой внезапно появляющееся яркое свечение близ точки фиксации взора в поле зрения одного глаза; отсюда скотома, постепенно расширяясь, медленно движется к краю поля зрения, принимая форму гигантского гребня или подковы. Субъективная яркость скотомы ослепляет – Лэшли сравнивает ее с яркостью свечения полуденного солнца.

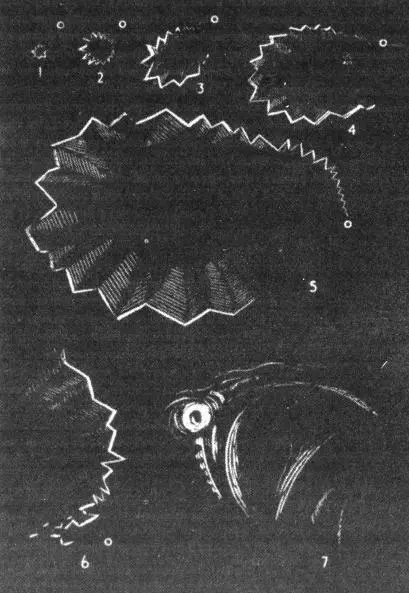

Рис. 2А. Варианты мигренозной скотомы. Воспроизведено из книги Говерса (1904). Движущийся звездчатый фантом.

Рис. 2Б. Варианты мигренозной скотомы. Воспроизведено из книги Говерса (1904). Расширяющийся зубчатый фантом (Эйри, 1868).

Внутри области свечения яркость может быть различной, по краям скотомы возникают чистые спектральные цвета, и края эти переливаются всеми цветами радуги. Движущийся край скотомы представляется изломанным и зубчатым, что оправдывает название фортификационной скотомы (рис. 2Б), этот край неизменно раскалывается на мелкие части светящимися углами и пересекающимися линиями – этот «проход кавалерии» хорошо показан на рисунках Лэшли и выглядит несколько грубее в нижней части скотомы (рис. 3). В светящейся части скотомы хорошо видны завихрения или сцинтилляции: этот эффект красочно представлен в одном описании девятнадцатого века:

«Его можно уподобить эффекту быстрого вращения маленьких жучков на поверхности воды – они точно так же соединяются в скопления на поверхности водоемов в яркий солнечный день…»

Частота миганий не так высока, чтобы вызвать слияние отдельных стадий, но достаточно высока для того, чтобы больной был не в состоянии сосчитать частоту сцинтилляций. Непрямыми методами эта частота оценивается в 8—12 сцинтилляций в одну секунду. Край мерцающей скотомы движется с весьма постоянной скоростью, и обычно требуется от 10 до 20 минут для того, чтобы скотома прошла от точки фиксации взора до края поля зрения (рис. 3Б).

Вероятно, самые подробные рисунки и описания мигренозных скотом были выполнены Эйри (1868); эти рисунки и описания детально воспроизведены Лайвингом и Говерсом, и их можно без всяких поправок воспроизвести здесь. Стадии скотом Эйри показаны на рисунке 2Б.

«В одной стороне объединенного поля зрения внезапно появляется яркий светящийся объект, маленькая, зазубренная сфера. Она быстро расширяется, вначале в виде округлого зигзага, но на внутренней стороне, обращенной к средней линии, правильные очертания становятся зыбкими, и по мере увеличения размера контур здесь становится изломанным, промежутки между фрагментами линии становятся больше и исходная окружность превращается в овал. Возникшее изображение концентрично относительно краям поля зрения… линии, образующие контур, пересекаются под прямыми или тупыми углами. Когда этот угловатый овал проходит большую часть половины поля зрения, начинает расширяться верхняя часть; кажется, что пятно преодолело какое-то сопротивление, встреченное им возле точки фиксации взора; над ним образуется выпячивание, угловатые элементы в этой области увеличиваются. После того как наступает эта финальная часть, исчезает нижняя часть контура. Конечное расширение вблизи центра поля зрения происходит очень быстро, завершаясь вихрем в центре светового пятна, из которого, словно разбрызгиваясь, выходят лучи света. Потом все заканчивается и возникает головная боль».

В другом месте Эйри говорит о «завихрениях и быстрой вибрации», о зубчатом контуре скотомы (это он предложил термин «тейхопсия»); Эйри рассказывает об «объемных многоцветных завершениях» контуров фигуры. Этот спектакль омрачался только ожиданием неизбежной головной боли.

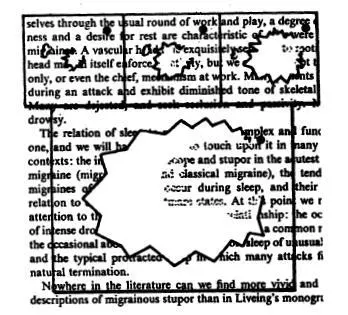

Рис. 2В. Варианты мигренозной скотомы. Из книги Говерса (1904). Расширяющаяся негативная скотома.

Края светящейся скотомы при ее движении оставляют за собой хвост полной слепоты или затемненного поля зрения. За этой областью расположен пояс, где происходит процесс восстановления зрительной возбудимости (рис. 2В и 3А). Эйри также указывает (и этот симптом не является редкостью) на периодическое появление второго мерцающего фокуса, возникающего через несколько минут после появления исходной скотомы, то есть непосредственно после восстановления зрительной возбудимости близ точки фиксации взора.

Рис. 2Г. Варианты мигренозной скотомы. Воспроизведено из книги Говерса (1904). Перицентральная скотома.

Такова последовательность развития событий при самом распространенном типе мигренозной скотомы (расширяющегося зазубренного фантома Говерса); однако на фоне такой картины могут наблюдаться весьма важные вариации, и эти вариации надо принимать во внимание, если мы хотим создать адекватную теорию скотом. Не все скотомы возникают вблизи точки фиксации взора. Некоторые больные постоянно, а некоторые лишь эпизодически наблюдают скотомы, возникающие эксцентрично или на периферии поля зрения (радиальные фантомы Говерса). Расширяющиеся скотомы могут появляться в обеих половинах полей зрения одновременно или по очереди, а их поочередное появление, как в описанном случае, может порождать ауру в виде «статуса», длящегося часами. Большое теоретическое значение (и особую эстетическую привлекательность) имеют те двусторонние скотомы, эволюции которых происходят синхронно в обоих полях зрения – центральные и прецентральные фантомы Говерса (рис. 2Г). Само существование таких скотом задает весьма трудный вопрос тем, кто пытается постулировать односторонний процесс в основе возникновения мигренозных аур (см. главу 10 и 11) [14]. Светящиеся или отрицательные скотомы могут быть не только центральными, но и квадрантными, рассеянными по долготе или совершенно бессистемно расположенными в поле зрения. Особенно приятны для больных фантомы в форме дуги, расположенные центрально или с обеих сторон в поле зрения (рис. 2Д); Говерс считает их сегментами перицентрального фантома. Такой фантом был описан Аретеем две тысячи лет назад. Автор сравнивал эту скотому с радугой на небе.

Рис. 2Д. Варианты мигренозной скотомы. Воспроизведено из книги Говерса (1904). Фантом радуги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: