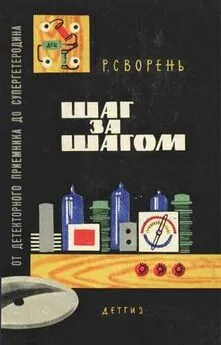

Рудольф Сворень - Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина

- Название:Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Сворень - Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина краткое содержание

Эта книга для тех, кто хочет стать радиолюбителем-конструктором и строить замечательные электронные приборы — приемники, усилители, радиостанции, магнитофоны. Начиная с простейшего детекторного приемника, постепенно, шаг за шагом, читатель познакомится с принципом работы, схемами и устройством различных самодельных приемников, включая многоламповые супергетеродины.

В книге коротко изложены элементы электротехники, которые нужно знать радиолюбителю, описана работа основных радиотехнических деталей — электронных ламп, полупроводниковых приборов, трансформаторов, колебательных контуров, а также приводятся справочные данные, необходимые радиолюбителю для самостоятельной работы.

Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для приемника можно взять те же гетеродинные катушки, которые использовались с лампой 6И1П. При этом катушки обратной связи ( L 8, L 10, L 12 ) нужно будет удалить, а у контурных катушек ( L 7, L 9 и L 11 ) сделать отвод (рис. 149) от одной трети общего числа витков. Катушки включаются так, чтобы меньшая часть витков соответствовала секции L" к (включается между катодом и шасси), а большая часть витков секции L' к (включается между катодом и управляющей сеткой).

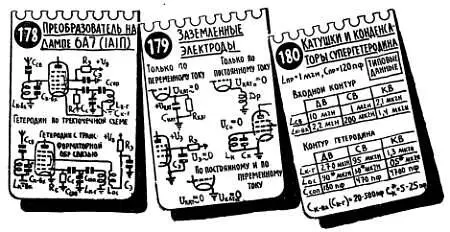

При желании можно использовать имеющиеся у нас катушки без всякой переделки, собрав гетеродин по нижней схеме, приведенной на листе 178. Здесь экранная сетка лампы 6А7, как и в предыдущей схеме, играет роль анода гетеродина Основная разница состоит в том, что во втором случае катушки обратной связи включены непосредственно в цепь экранной сетки и поэтому ее уже нельзя заземлить через конденсатор С э . В результате этого ухудшаются усилительные свойства лампы и несколько падает чувствительность приемника.

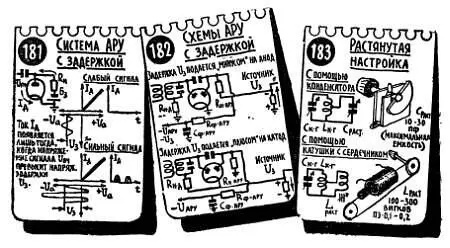

И, наконец, последняя схемная особенность рассматриваемого приемника состоит в том, что в нем применяется система АРУ с задержкой (рис. 150, лист 181, 182).

Рис. 150. Вместо того чтобы выключать АРУ при приеме слабых сигналов, можно подать на анод диода небольшое отрицательное (или, что то же самое, на катод положительное) напряжение задержки.

Прежде чем разбирать эту систему, скажем, зачем она нужна.

Основная «работа» системы АРУ заключается в том, что она снижает усиление приемника, по мере того как возрастает напряжение сигнала на выходе (стр. 274). Тогда, когда на входе появляется сильный сигнал, система АРУ, резко снизив усиление, предохраняет усилитель низкой частоты от перегрузки, а радиослушателей — от оглушительного по громкости звука.

Но спрашивается, нужно ли снижать усиление приемника, когда уровень входного сигнала возрастает, но все еще остается очень слабым? Конечно, нет, и вы можете сами убедиться в этом на простом примере.

Предположим, что на входе приемника действует сигнал с напряжением 10 мкв. Это очень слабый сигнал, и создаваемый им в громкоговорителе звук будет очень тихим. Теперь предположим, что мы нашли другую станцию, которая создаст на входе приемника сигнал в 20 мкв; это, конечно, тоже очень слабый сигнал, но все же в два раза сильнее первого, и, очевидно, напряжение, которое теперь будет подводиться к громкоговорителю, также возрастет в два раза. Но, к сожалению, как только возрастет уровень сигнала на входе, вступит в действие система ЛРУ. Она уменьшит усиление приемника, и напряжение низкой частоты на выходе детектора возрастет уже не в два, а примерно в полтора раза. Таким образом, действующая «без разбора» система АРУ, которая очень нужна в случае сильного сигнала, приносит лишь вред при приеме слабых сигналов. Можно ли устранить этот недостаток? Очевидно, можно, если автоматически выключать АРУ тогда, когда напряжение входного сигнала мало. Такое выключение и осуществляется в системе АРУ с задержкой.

Представьте себе, что на детектор вместе с высокочастотным напряжением подается и постоянное, причем «минусом» на анод (или, что то же самое, «плюсом» на катод). Совершенно ясно, что отрицательное напряжение на аноде «запрет» диод и тока в нем не будет. А как теперь будет влиять на работу диода подводимое к нему напряжение высокочастотного сигнала? Очевидно, что во время отрицательных полупериодов высокочастотного сигнала запирающее напряжение на аноде диода будет возрастать, а во время положительных полупериодов — уменьшаться. Так, например, если на аноде действует постоянной отрицательное напряжение (напряжение «задержки») —1 в и переменное напряжение с амплитудой 0,5 в, то результирующее напряжение на аноде будет меняться от — 1,5 в (—1 в — 0,5 в = —1,5 в) до — 0,5 в (—1 в + 0,5 в = —0,5 в). При амплитуде сигнала 1 в напряжение на аноде будет меняться от —2 в до 0. Когда же амплитуда сигнала превысит напряжение «задержки» (—1 в), то на аноде моментами будет действовать положительное напряжение и в цепи диода будут появляться импульсы тока (лист 181). Так, например, если амплитуда переменного напряжения равна 2 в, то во время отрицательного полупериода напряжение на аноде будет достигать —3 в (—1 в —2 в = —3 в), а во время положительных полупериодов на аноде будет появляться положительное напряжение + 1 в (—1 + 2 в = + 1 в).

Из всего сказанного следует, что диод, на анод которого подано отрицательное напряжение задержки, начнет детектировать лишь после того, как напряжение сигнала превысит напряжение задержки. Иными словами, при слабых сигналах, которые не создадут на аноде лампы достаточного напряжения, детектор не будет работать. А поскольку в системе АРУ регулирующее напряжение (отрицательное смещение на сетки усилительных ламп) появляется только тогда, когда в цепи диода, а значит, и по сопротивлению нагрузки этого диода пойдет ток, то можно считать, что, подав на анод диода отрицательное напряжение задержки, мы выключаем систему АРУ при приеме слабых сигналов.

В рассмотренной нами упрощенной схеме все получается очень хорошо, кроме одного: приемник с таким детектором… вообще не будет принимать слабых сигналов. Действительно, подав отрицательное напряжение на анод диода, мы не только выключим систему АРУ, но также выключим и детектор. Как говорит пословица, вместе с водой мы выплеснули из лохани и ребенка. Где же выход? А выход есть только один — нужно применить два диода. Один из них будет работать с «задержкой» и создавать регулирующее напряжение АРУ, другой диод будет использоваться для детектирования, и никакого постоянного напряжения мы на него подавать не будем (лист 182).

В схеме нашего приемника используется комбинированная лампа 6Г7 — двойной диод-триод. На триодной части этой лампы собран первый каскад усилителя НЧ, левый (по схеме) диод используется только для детектирования сигнала (детектор), правый — для получения регулирующего напряжения АРУ (выпрямитель АРУ).

Сигнал промежуточной частоты на детектор подается, как обычно, с контура L 16С 24 и с этого же контура через конденсатор С 37 поступает на анод выпрямителя АРУ. В катодную цепь лампы включено сопротивление R 15 , благодаря которому на самом катоде появляется постоянное положительное напряжение около 1 в относительно шасси.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/581376/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom.webp)