Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы

- Название:Шаг за шагом. Транзисторы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы краткое содержание

Книга написана простым языком и ориентирована на средний и старший школьный возраст. В ней автор доступным языком излагает основы работы полупроводниковых приборов. Книга сопровождается множеством иллюстраций, благодаря чему шаг за шагом постигается сложный мир внутри транзисторов.

Поскольку книга больше ориентирована на детей, то повествование идет буквально "на пальцах", не используется никаких сложных формул или вычислений — только как полупроводниковые приборы работают и как их использовать.

Шаг за шагом. Транзисторы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первые несколько выводов мы, как говорится, можем «взять голыми руками», бегло взглянув на рис. 56 и 58. Выводы эти касаются параметров самого транзистора — он обладает очень небольшим входным сопротивлением, очень большим выходным сопротивлением и не дает усиления по току.

Другие выводы — они касаются режима транзисторного усилителя — будут сделаны на основании анализа входной и выходной характеристик, причем мы будем наблюдать за усилителем в динамическом режиме, то есть когда на его вход подан усиливаемый сигнал, а в коллекторную цепь включена нагрузка.

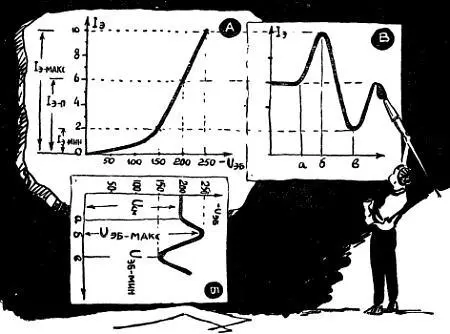

Чтобы легче представить себе то, что происходит в этом случае с транзистором, мы воспользуемся совмещенными графиками, пример построения которых понятен из рис. 62.

Рис. 62. Если известно, как меняется входное напряжение, то, пользуясь входной характеристикой, можно построить график входного (эмиттерного) тока.

В левой части рис. 62 помещена входная характеристика транзистора, которая показывает, как меняется ток I э при изменении управляющего напряжения U эб . Само же напряжение U эб непрерывно меняется, так как ко входу усилителя подведен сигнал U сиг . Кроме того, на входе действует еще и напряжение смещения U см . Суммируясь, U см и сигнал дают меняющееся напряжение U эб . График этого напряжения (рис. 62— Б ) мы «положили набок» и совместили его с входной характеристикой. «Совместили» — это значит, что деления на оси напряжения U эб графика Б совпадают с делениями на оси напряжения U эб графика А . Иными словами, одинаковые значения напряжений —100 мв, 200 мв, 300 мв и т. д. — лежат строго друг против друга, то есть совмещены.

Обратите внимание, что ось времени, на графике Б размечена не в «законных» единицах времени — не в сек, мсек, мксек и т. д. На этой оси маленькими буквами а, б, в отмечены лишь три наиболее интересных момента. Так, например, от момента 0 до момента а входного сигнала нет, и на базе действует только одно смещение. Моменты б и в соответствуют положительной и отрицательной амплитудам усиливаемого сигнала. Суммируясь с U см или вычитаясь из него, эти амплитуды дают наибольшее U эб-макс или наименьшее U эб-мин напряжение на базе.

Попутно еще раз напоминаем, что наибольшим напряжением на базе мы будем считать наибольший «минус» на ней, именно тот самый «минус», который отпирает эмиттерный рn -переход и увеличивает эмиттерный ток. «Минус» напряжения U эб откладывается по оси напряжений вправо от нуля. Это непривычно, но зато удобно. Конечно, более привычным было бы откладывать вправо от нуля не «минус», а «плюс». Но для этого уже пришлось бы вести речь не о «минусе» на базе, а о «плюсе» на эмиттере. И хотя по существу здесь нет никакой разницы (если на базе — 2 в относительно эмиттера, то на эмиттере + 2 в относительно базы; человек, живущий на первом этаже шестиэтажного дома, может сказать, что над ним пять этажей, а тот, кто живет на последнем этаже, может сказать, что под ним пять этажей), однако в интересах будущего лучше приучиться говорить о напряжении на базе относительно эмиттера, а не о напряжении на эмиттере относительно базы. Поэтому-то мы а откладываем вправо от нуля отрицательное напряжение — U эб , то есть «минус» на базе.

Итак, мы совместили с входной характеристикой транзистора график, показывающий, как с течением времени меняется входное напряжение U эб . Теперь можно быстро узнать, каким будет эмиттерный ток в тот или иной момент времени. Для этого достаточно определить U эб , затем провести вспомогательную прямую линию на входную характеристику и, наконец, по входной характеристике определить, каким будет ток при данном U эб . Так, например, легко находим, что в момент а на базе действует напряжение U эб = 200 мв и что этому напряжению соответствует ток I э = 6 ма. Аналогично для момента б находим U эб = 250 мв и I э = 10 ма, а для момента в определяем U эб = 150 мв и I э = 2 ма.

Определяя ток для разных моментов времени, можно построить еще один важный график — зависимость входного тока I э от времени t . Для удобства этот третий график (рис. 62— В ) располагаем справа от входной характеристики и ось тока I э размечаем в том же масштабе, что и ось тока I э на входной характеристике. Это позволит упростить само построение третьего графика, так как необходимую величину тока можно будет откладывать на нем, протянув вспомогательную прямую линию от входной характеристики.

Как видите, совмещенные графики для входной цепи строятся очень просто и позволяют наглядно представить себе, что произойдет с эмиттерным током (не забывайте — от него зависит и коллекторный ток!) при тех или иных изменениях смещения или самого входного сигнала.

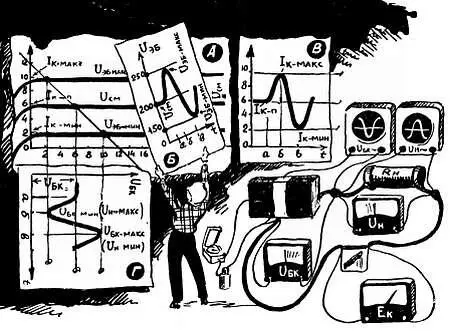

Несколько сложней обстоит дело с построением совмещенных графиков, иллюстрирующих работу коллекторной цепи (рис. 63).

Рис. 63. Если известно, как меняется входное напряжение, и известно сопротивление нагрузки, то, пользуясь выходной характеристикой, можно построить график коллекторного тока и напряжения на коллекторе (на нагрузке).

Трудность состоит в том, что просто некуда приложить «самый главный» график, определяющий все поведение транзистора, в том числе и поведение коллекторной цепи. Речь идет о графике, который показывал бы, как меняется управляющее напряжение U эб (листок Б ). По вертикальной и горизонтальной осям выходной характеристики (рис. 63— А ) откладываются соответственно коллекторный ток и коллекторное напряжение, которые в очень сильной степени зависят от U эб . А изменения самого управляющего напряжения U эб отражены лишь в том, что построена не одна, а целое семейство выходных характеристик и при изменении U эб следует переходить с одной из них на другую (стр. 165). Поэтому есть лишь один способ хоть как-нибудь отметить на выходной характеристике то, что происходит на входе транзистора. Нужно помечать тех «членов семейства», помечать те отдельные статические характеристики, которые соответствуют изменяющемуся входному напряжению.

Мы в дальнейшем будем помечать лишь три такие статические характеристики: одну — соответствующую наибольшему напряжению на базе U эб-макс , другую — соответствующую наименьшему напряжению на базе U эб-мин и третью — соответствующую напряжению постоянного смещения U см . По этим трем характеристикам можно определить наибольший коллекторный ток I к-макс , наименьший коллекторный ток I к-мин и коллекторный ток покоя I к-п — постоянный ток в коллекторной цепи, когда сигнала нет. Попутно отметим, что этот ток очень часто определяет и энергию, Потребляемую от источника питания, так как он говорит о том, что потребляется от этого источника не в самом трудном случае ( I к-макс , момент б ), не в самом легком случае ( I к-мин , момент в ), а в среднем за длительное время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/581376/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom.webp)