Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще!

- Название:Электроника?.. Нет ничего проще!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энергия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще! краткое содержание

Книга в занимательной форме знакомит читателя со многими областями одной из наиболее быстро развивающихся в настоящее время наук — электроники. Рассказывается о возможностях использования электроники в промышленности.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Электроника?.. Нет ничего проще! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

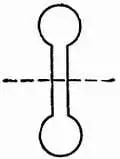

Бесконечно увеличивая число проволочных петель, мы получим объемный резонатор, сечение которого я изобразил для тебя на рис. 160. По внешнему виду он напоминает покрышку автомобильной шины, между бортами которой натянули круглые куски ткани.

Рис. 160. Разрез румбатрона (объемного резонатора клистрона) по его оси.

Н. — Положительно необходимо привыкнуть к совершенно необычному виду этих колебательных контуров, используемых в технике сверхвысоких частот. И внутри этих резонаторов электроны танцуют свою румбу?

Л. — Да, если тебе нравится такое сравнение. Но правильнее было бы сказать, что электромагнитные поля заставляют электроны исполнять свой танец. Посмотри на рис. 161, чтобы понять, как это происходит.

Рис. 161. Схема двухрезонаторного клистрона. Первый резонатор модулирует электроны по скорости. В пространстве между двумя резонаторами электроны группируются в пакеты и затем возбуждают второй резонатор; на анод поступает лишь постоянный ток.

Катод испускает электроны, а анод их собирает. Между этими электродами я поместил два объемных резонатора. Плоские стенки этих резонаторов сделаны из сетки, чтобы электроны могли проходить сквозь них.

Предположим, что с помощью петли связи я возбуждаю первый резонатор небольшим напряжением сверхвысокой частоты, которое порождает в резонаторе колебания на его резонансной частоте. При прохождении электронов через две сетки резонатора они ускоряются (когда вторая сетка положительна относительно первой) или замедляются (при обратном соотношении потенциалов сеток).

Н. — Это должно породить невообразимую неразбериху. Электроны то ускоряются, то замедляются и в конечном итоге они все должны перепутаться!

Л. — Ты не так далек от истины. Если оставить достаточное расстояние, чтобы быстро летящие электроны смогли догнать двигающиеся медленно, то электроны сгруппируются в пакеты. При расчете клистрона стараются создать такие условия, чтобы наилучшая группировка электронов приходилась на момент их подхода к сеткам второго объемного резонатора. Проходя через второй резонатор, пакеты электронов отдают ему свою энергию и порождают в нем колебания значительно более мощные, чем те, которые использовались для возбуждения первого резонатора.

Н. — Так, значит, клистрон представляет собой усилительную лампу?

Л. — Да, есть клистроны-усилители. Такие лампы позволяют получить наибольшие мощности в импульсе на сверхвысоких частотах. В настоящее время на частоте 3 Ггц удается получить 30 000 квт в импульсе. Но клистрон можно использовать и как генератор. Если выходной резонатор синфазно (без сдвига фазы) соединить с входным, то устройство начинает генерировать.

Н. — Но в этой лампе довольно трудно изменить частоту, так как для этого пришлось бы одновременно изменять настройку обоих резонаторов.

Л. — Чтобы избавиться от этого недостатка, создали так называемый отражательный клистрон . Эта лампа имеет только один резонатор, на котором создается высокий положительный потенциал, а анод заменен электродом с большим отрицательным потенциалом. Электроны, вылетающие с катода, проходят через резонатор и приближаются к отрицательному электроду, тормозятся им и возвращаются к резонатору. В результате электроны второй раз проходят через резонатор, который, таким образом, выполняет роль и первого и второго резонаторов; при обеспечении необходимой связи лампа начинает генерировать. Отражательные клистроны используются преимущественно в качестве гетеродинов радиолокационных приемников супергетеродинного типа. В этом случае гетеродин создает колебания небольшой мощности, необходимые для возникновения биений с принимаемым колебанием.

Н. — И для этого полученные с клистрона колебания подают на сетку лампы, а на ее другую сетку подают колебания, принятые антенной?

Л. — На таких высоких частотах не рекомендуется пользоваться этим методом. Обычно колебания клистрона-гетеродина направляют в объемный резонатор (кусок волновода), куда вводят также и волновод, идущий от приемной антенны. В том месте, где эти две волны сходятся, помещают крохотный кристаллический детектор, представляющий собой нелинейный элемент, необходимый для выделения биений этих двух волн. В цепи кристалла получают колебания промежуточной частоты (равной разности частот колебаний гетеродина и принимаемого сигнала). Полученные колебания промежуточной частоты усиливают высокочастотным транзисторным или ламповым усилителем.

Н. — Ты только что говорил о приемной антенне. А почему радиолокаторы имеют всего лишь одну антенну?

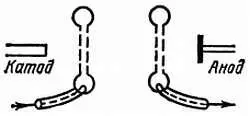

Л. — Правильно, антенна одна; сначала она используется для передачи, а затем для приема. Такое использование антенны приводит к весьма сложным проблемам: мощность излучаемых колебаний может превысить тысячу киловатт, тогда как приемник способен обнаружить миллионную долю микроватта. Для защиты приемника от разрушения излучаемым колебанием создали очень остроумную систему из газоразрядных ламп, заполненных газом под низким давлением, которые размещены в волноводах на пути прохождения волны или в стенке волновода. Во время передачи, когда по волноводам проходит очень большая мощность, газ в лампе ионизируется. В этих условиях он уподобляется очень хорошему проводнику — закрывает волновод, соединяющий антенну с приемником, и в последний практически ничего не попадает. При приеме отраженного сигнала его мощность настолько мала, что газ больше не ионизируется, волновод открыт и принимаемая волна свободно проходит в приемник. Другая газоразрядная лампа находится на стенке волновода между магнетроном и разветвлением волновода; она не пропускает к магнетрону принимаемую волну. Эта лампа размещена сбоку от пути следования волны, и поэтому в отличие от лампы, находящейся в ответвлении волновода к приемнику, не пропускает волну, если находящийся в ней газ не ионизирован.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: