Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще!

- Название:Электроника?.. Нет ничего проще!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энергия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще! краткое содержание

Книга в занимательной форме знакомит читателя со многими областями одной из наиболее быстро развивающихся в настоящее время наук — электроники. Рассказывается о возможностях использования электроники в промышленности.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Электроника?.. Нет ничего проще! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. — А что произойдет, если изменить полярность диода Д ?

Л. — Тогда схема будет срезать положительные части сигнала, и на выход будут поступать только отрицательные части входного сигнала U вх . А теперь я покажу тебе другой амплитудный ограничитель. По своим характеристикам он уступает уже описанному, но иногда его все же приходится использовать; схема этого ограничителя приведена на рис. 54. Ты легко поймешь, как он работает.

Рис. 54. Ограничитель с параллельно включенным диодом, замыкающим накоротко цепь для отрицательной части входного напряжения.

Во время положительных полупериодов входного сигнала U вх диод Д заперт и напряжение U вх поступает на выход (через резистор R ). Во время отрицательных полупериодов сигнала U вх диод Д открыт и играет роль короткозамыкателя — напряжения на выходе нет. В принципе резистор R и диод Д работают как делитель напряжения, один элемент которого ( Д ) может иметь бесконечно большое или равное нулю сопротивление [11] Точнее говоря, в прямом направлении диод обладает хотя малым, но вполне определенным конечным сопротивлением, и в силу этого не является идеальным «замыкателем». См. следующий раздел данной беседы. ( Прим. ред .)

.

Н. — Это объяснение, очевидно, относится и к первой схеме. За исключением перемены мест диода и резистора схемы идентичны, и я не понимаю, почему второй ограничитель кажется тебе хуже первого.

Л. — Сейчас ты это увидишь. В схеме на рис. 53 во время положительных полупериодов сигнала U вх (а меня интересуют только эти полупериоды, потому что отрицательные срезаются) источник U вx подключается практически непосредственно на выход, так как ток проходит по диоду Д , обладающему малым сопротивлением. А в схеме на рис. 54 во время положительных полупериодов сигнала U вх между входом и выходом находится резистор R . Все происходит так, как если бы увеличилось внутреннее сопротивление источника U вх , а я тебе уже объяснил, насколько вредно повышение внутреннего сопротивления источника — оно может исказить форму сигналов.

Н. — Теперь я тебя совсем не понимаю! Только что, срезав все отрицательные полупериоды, ты сам ужасно деформировал сигнал, а теперь кажется боишься какой-то другой деформации?

Л. — Как ты говоришь, я «ужасно» деформировал сигнал, но это мне было нужно, чтобы, например, убрать отрицательные полупериоды. Это не означает, что мне обязательно требуется изменить также и форму положительных полупериодов: они могут являться необходимыми мне положительными синхронизирующими импульсами. Именно поэтому я сожалею о наличии в схеме на рис. 54 последовательно включенного резистора R .

Я не могу сильно уменьшить сопротивление резистора R , так как для хорошего срезания отрицательных полупериодов оно должно быть большим по сравнению с динамическим сопротивлением диода.

Н. — Должно быть это несложно, ведь проводящий диод накоротко замыкает цепь.

Л. — Это было бы слишком хорошо! Даже у самых хороших полупроводниковых диодов внутреннее динамическое сопротивление практически не бывает меньше 50 или даже 100 ом. А вакуумный диод с динамическим сопротивлением меньше 300 ом большая редкость. Я показал схему для того, чтобы позволить тебе сделать двухуровневый ограничитель. Взгляни на схему рис. 55.

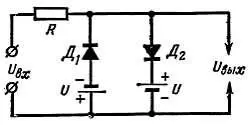

Рис. 55. Двухуровневый ограничитель, выходное напряжение равно входному, когда последнее находится в пределах от +Uдо —U.

Как ты видишь, входное напряжение проходит на выход только в том случае, если оно больше —U и меньше +U . Напряжения порога ограничения U подаются на диоды, например, от двух маленьких батарей. Если входное напряжение U вх поднимается выше +U , то диод Д 2 проводит ток и напряжение на выходе равно +U . Если входное напряжение опускается ниже —U , то ток пропускает диод Д 1 и напряжение на выходе равно —U .

Н. — Тогда, подав на вход синусоидальное напряжение (рис. 56, а ), на выходе получим странную штуку, изображенную на рис. 56, б ?

Рис. 56. Подавая синусоиду ( а) на вход схемы, изображенной на рис. 55, на выходе получают синусоиду со срезанными верхушками ( б).

Л. — Правильно. Ты очень хорошо нарисовал выходной сигнал — фронты сигнала не отвесные (отвесными они могут быть только в том случае, если амплитуда U вх очень велика по сравнению с U ). Поэтому, когда требуются сигналы более приближающиеся к прямоугольной форме (как показано на рис. 57), часто приходится вновь усиливать и затем еще раз ограничивать сигнал, полученный после первого ограничения. В результате получается колебание, по своей форме близкое к прямоугольным сигналам.

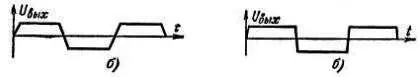

Рис. 57. Ограниченная синусоида (рис. 56, б) усиливается ( а), а затем вновь подвергается ограничению ( б).

Н. — Мне в голову пришла гениальная идея! Если сигнал нужно усиливать и ограничивать, то нельзя ли обе операции выполнить одновременно? Я вспоминаю, что перегруженный усилитель имеет тенденцию срезать верхушки сигналов.

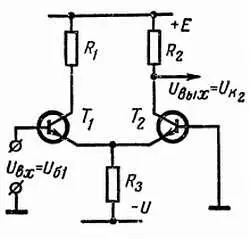

Л. — Совершенно верно. Именно так часто осуществляют ограничение сигналов. Очень хорошо справляется с такой задачей усилитель, схему которого я для тебя нарисовал на рис. 58.

Рис. 58. Усилитель-ограничитель на двух транзисторах с эмиттерной связью: когда напряжение на входе положительное, запирается транзистор Т 2, когда отрицательное — запирается транзистор Т 1.

Н. — Почему ты поставил транзисторы n-р-n ?

Л. — Потому что легче рассуждать, когда имеешь дело с положительными напряжениями. Кроме того, эту схему без изменений можно сделать на лампах (замену номиналов резисторов вряд ли следует считать изменением схемы). И, наконец, по той причине, что все шире используемые кремниевые транзисторы на 80 % относятся к типу n-р-n . Итак, перейдем к анализу схемы. Когда U вх становится положительным, ток проводит транзистор T 1 , потенциалы эмиттеров повышаются и транзистор Т 2 запирается. Когда U вx становится отрицательным, ток проводит транзистор Т 2 , потенциалы эмиттеров становятся близкими к нулю и запирается транзистор T 1 . Я подал на общий для эмиттеров резистор R 3 отрицательный потенциал, чтобы по R 3 протекал определенный ток даже в том случае, когда потенциал эмиттеров близок к потенциалу корпуса. На рис. 59 я вычертил кривую зависимости потенциала коллектора транзистора Т 2 ( U K2 ) от потенциала базы транзистора T 1 ( U b1 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: