А. Черномырдин - Семь шагов в электронику

- Название:Семь шагов в электронику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука и Техника

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94387-853-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Черномырдин - Семь шагов в электронику краткое содержание

Впервые на российском рынке появилась радиолюбительская книга с видеокурсом. Разработки автора книги и его статьи широко известны читателям самых популярных журналов для радиолюбителей. А эта практическая книга им написана для тех, кто вступил на сложный и интересный путь от «чайника» до «профи» — ведь двигаться на этом пути очень трудно! В легкой и доступной форме в книге разбираются устройство и принципы работы семи различных конструкций. Устройства помещены в порядке возрастания сложности, осваиваются шаг за шагом.

Изюминка книги и в том, что конструкции каждого Шага созданы автором в нескольких вариантах на различной элементной базе — или на транзисторах, или на микросхемах, или на микроконтроллерах, — чтобы можно было наглядно увидеть и сходство, и различия между схемными решениями. Там, где какие-то схемотехнические варианты нереализуемы (например, усилитель на микроконтроллере), их, естественно, в книге нет. Интересны и реальные конструкции в ретро-варианте: на лампах, реле, тиратронах — такими они были во времена наших отцов и дедов.

Все рассмотренные конструкции автор разработал, изготовил, проверил и заставил работать — подтверждением тому многочисленные ролики, содержащиеся на приложенном к книге диске. Книга будет интересна всем читателям, желающим расширить свои знания и практические навыки в радиоэлектронике.

Книга сопровождается диском, на котором записан видеокурс, видеоролики с демонстрацией работающих конструкций, имеется разводка печатных плат всех конструкций в электронном виде. Для всех конструкций на микроконтроллерах на диске приводятся программы с исходниками. Диск содержит большое количество справочной информации для радиолюбителей.

Семь шагов в электронику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хорошо, предположим, что у нас есть какой-то стабилизатор напряжения накала и наша задача — всего лишь обеспечить его нужным входным напряжением, скажем, вольт 8—10. Тогда, возможно, мы сможем, застабилизировать анодное напряжение?

Увы, похоже, что от этой идеи тоже придется отказаться. Потому что характер нагрузки в анодной и накальной цепи различен. Если потребление тока в анодной цепи пропорционально мощности выходного сигнала (минимально при полной тишине, и максимально при самых громких звуках), то потребление тока в накальной цепи после первоначального броска тока вообще не изменяется.

Если мы попытаемся застабилизировать напряжение накала, у нас будут проблемы с анодным напряжением, а если попытаемся застабилизировать анодное напряжение — начнутся проблемы с напряжением накала. Даже отдельный стабилизатор накала не спасет, потому что потребление тока по анодной цепи может изменяться почти в пять раз (от 0,25 до 1,25 выходной мощности), и такой же запас по напряжению нам потребуется для питания накала. 30 вольт — не много ли?

Каков же вывод? Вывод прост — делать стабилизацию какого-то одного из выходных напряжений нельзя, потому что критерии стабилизации анодного и накального напряжения между собой несовместимы . А, значит, импульсный конвертор, использованный в нашем блоке питания, должен быть нерегулируемым. Но ведь в таком случае наш блок питания будет «следить» за всеми провалами сетевого напряжения! Чем это лучше обычного блока питания с «железным» трансформатором? Можно ли, в таком случае, как-то застабилизировать первичное напряжение питания? Да, можно! Потому что на свете существует такое устройство, как корректор коэффициента мощности.

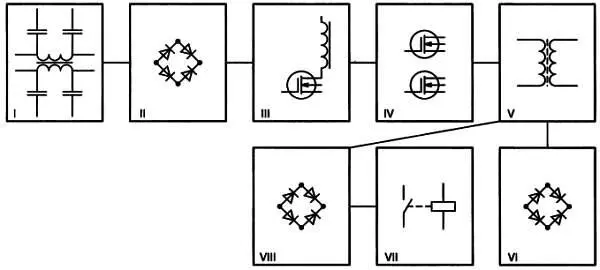

Итак, понемногу наклевывается новая функциональная схема блока питания (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Новая функциональная схема блока питания

Несколько очевидных пояснений:

♦ входной фильтр (I) нужен для того, чтобы защитить как наш блок питания от помех по сети, так и сеть от помех, создаваемых нашим блоком питания;

♦ выпрямитель (II) нужен для того, чтобы преобразовать переменное напряжение сети в постоянное;

♦ корректор (III) коэффициента мощности нужен для стабилизации первичного напряжения;

♦ импульсный конвертор (IV) нужен для преобразования постоянное напряжение сети в высокочастотное переменное;

♦ трансформатор (V) нужен для получения необходимых выходных напряжений;

♦ выпрямитель вторичного напряжения (VI) нужен для получения постоянного анодного напряжения;

♦ реле времени (VII) нужно для задержки подачи анодного напряжения на усилитель;

♦ выпрямитель низкого напряжения (VIII) нужен для питания стабилизаторов цепей накала ламп.

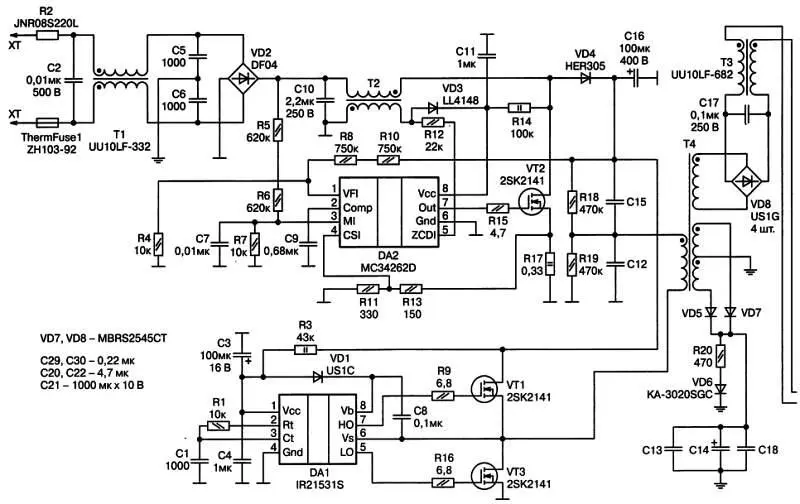

После изучения документации на новые микросхемы наклевывается вот такая принципиальная схема (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Новая принципиальная схема блока питания

Конвертор у нас теперь нерегулируемый, поэтому в нем можно применить полумостовой автогенератор. Корректор коэффициента мощности вообще выполнен по типовой схеме, приведенной в документации на МС34262. Величина первичного напряжения выбрана не 310 В, как обычно, а 400 В. Разумеется, пересчитана первичная обмотка трансформатора — она теперь содержит 90 витков. Двухобмоточный дроссель для корректора мощности, рассчитанный согласно документации на микросхему МС34262, имеет следующие параметры:

♦ материал — кольцо Micrometal тип 26 (из компьютерного блока питания);

♦ первичная обмотка — ПО витков, диаметр провода 0,6 мм;

♦ вторичная обмотка — 10 витков, диаметр провода 0,1 мм.

Памятуя наши прежние проблемы, гасящие резисторы в цепях питания микросхем сразу сделаны в четыре раза меньше, чем это получается в результате расчета.

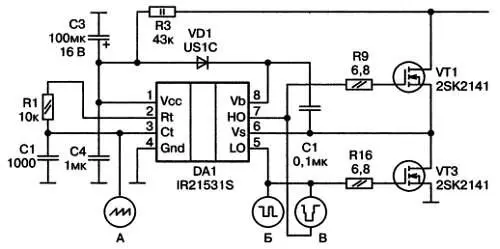

Итак, устройство собрано. Помня наши предыдущие опыты, мы уже не решаемся врубить его «на авось». Первое, что нужно сделать — убедиться, что импульсный конвертор работает нормально. Для этого подаем на него питание от аккумуляторной батареи, и проверяем его в соответствии со схемой (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Схема проверки автогенератора

Результат проверки таков:

♦ сигнал на частотозадающем конденсаторе (точка А ) имеет вид в соответствии с нашими ожиданиями;

♦ сигнал на затворах полевых транзисторов (точка Б ) также имеет вид в соответствии с нашими ожиданиями;

♦ «хитрый» способ подключения осциллографа (точка В ) дает нам уже известную по предыдущей конструкции картинку.

Судя по всему, конвертор работает так, как мы ожидали. Теперь необходимо проверить работу корректора коэффициента мощности. К сожалению, просто подать на него питание от аккумулятора не получится — корректор мощности не заработает без реальной подачи на него сетевого напряжения. Поэтому подключаем к блоку питания сетевое напряжение, отключаем конвертор, и с замиранием сердца нажимаем кнопку «Вкл.».

К счастью ничего страшного не произошло. Берем вольтметр и замеряем напряжение на конденсаторе выпрямителя первичного напряжения. Оно оказывается в районе 380–390 вольт, т. е. можно считать, что корректор мощности работает.

Теперь осталась самая малость — подсоединить к выходу накала блока питания какую-нибудь лампочку на 6,3 В, восстановить соединение конвертора с выпрямителем первичного напряжения, подать питание, и нажать кнопку «Вкл».

Ура! Заработало!Да, блок питания «завелся», и вот-вот спалит нашу лампочку, потом что на выходе у него не 6,3 В, а около 8.

Дальше необходимо проверить, что блок питания способен длительно работать под нагрузкой. Пока что мы, на самом деле, только убедились в том, что конструкция не содержит явных ляпов. И первое, что надо проверить — то, что ни одна из частей нашей конструкции не разогревается выше допустимого предела: тепловой режим конструкции — ничуть не менее, а, в некотором смысле, даже более важная часть, чем электрический.

Тепловой режим в радиолюбительских условиях проверяется по очень простой методике:

♦ нужно подсоединить к блоку питания нагрузку примерно в 10 % номинала, и включить его примерно на 5 секунд;

♦ затем нужно дождаться разряда конденсатора выпрямителя первичного напряжения — и быстро «общупать» все полупроводники. Ни в одном из полупроводников не должно быть катастрофического нагрева;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: